識別値の高い問題の特徴

合否を分けた問題に関する問題に引き続き,識別値に基づいて国試問題の分析を行います.

識別値が高い問題とは,正答できた学生ほど偏差値が高く,正答できなかった学生ほど偏差値が低い傾向にある問題ということで,合否を分ける問題となります.いくつか問題を比較してどのような問題が識別値が高くなる,つまり「差がつきやすい問題」となるか,例を上げて検討してみます.

①複数の選択肢を選ばせる問題

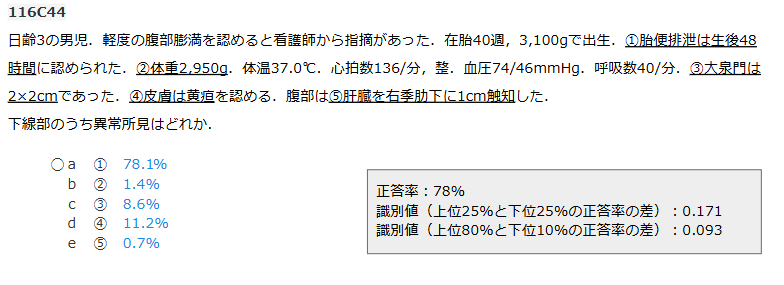

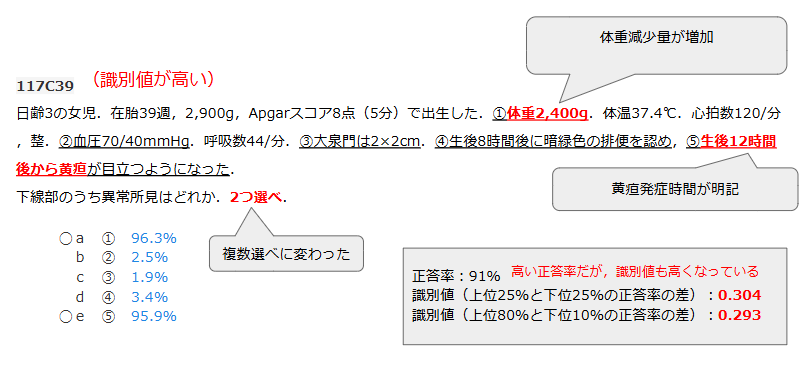

こちらの2つの問題はいずれも新生児で認める異常所見を問うているもので,類似した内容の問題が116回,117回と連続して出題されています.

116C44では正答を1つ選択する問題でしたが,117C39では複数選択をする必要がありました.また症例文での記載もより詳細になり,しっかりと読み解けた学生は正答でき,曖昧な知識の学生は正解に至れなかったものと考えられます.

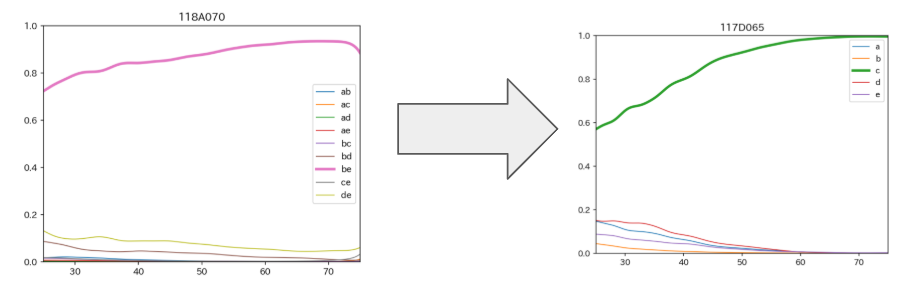

それぞれの問題の識別値のグラフです.右肩上がりのグラフになっており,偏差値に対する相関が高い問題といえます.

②選択肢に情報が複数含まれている問題

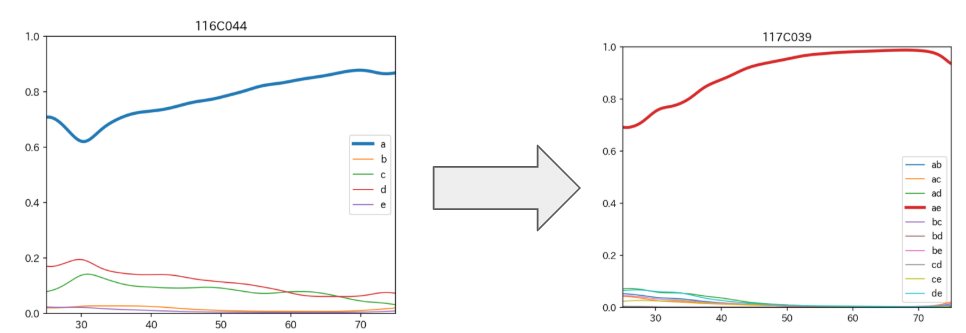

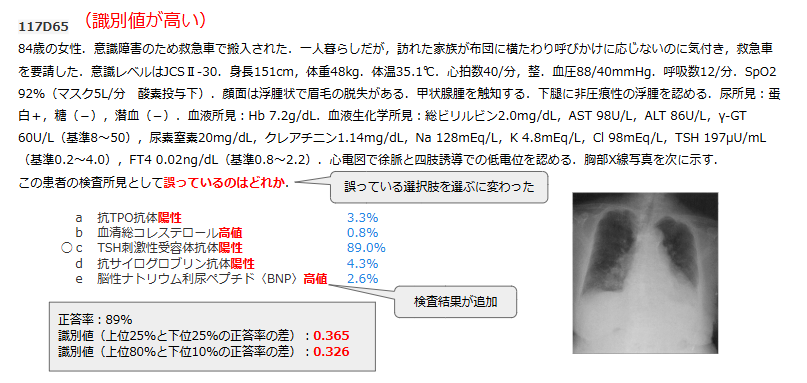

次に,同様の出題形式(臨床問題)である甲状腺疾患の2問について検討します.

118A70より,117D65の問題が識別値がより高い問題となっています.118A70は先述の「複数選べ」問題であり,識別値は0.19(上位下位25%間の差)であり,識別値自体は低い,というわけではありませんが,117D65はそれよりも大きく識別値が高いです.

要因として,「選択肢に陽性,陰性,上昇,低下などの思考過程が増えることで選択肢を絞ることが難しく」なることが考えられます.

正答率自体はいずれも90%弱であり,難易度としては同等と思われますが,選択肢でそれぞれの深い考察が必要な問題は識別値が高くなる傾向があります.

117D65では偏差値が低いほど正答率が下がる傾向が顕著となっている.

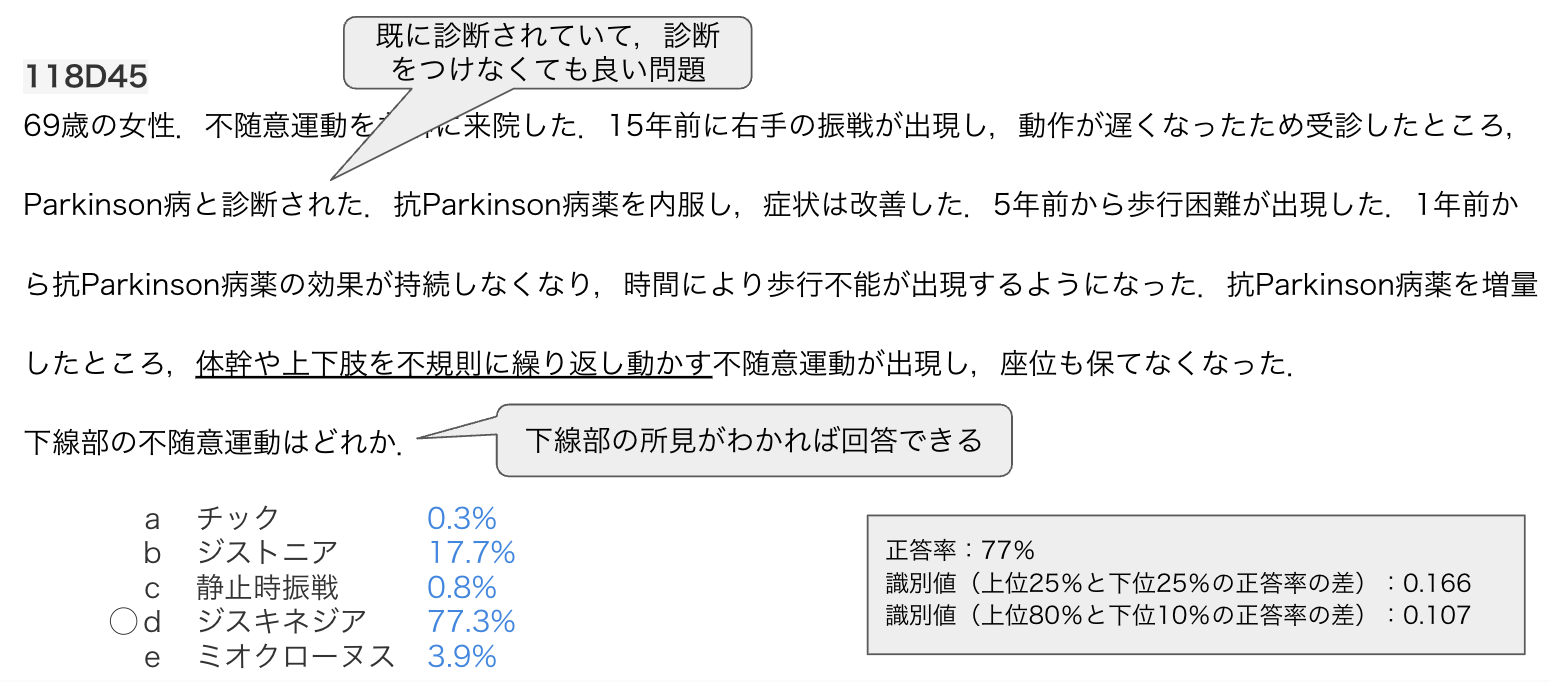

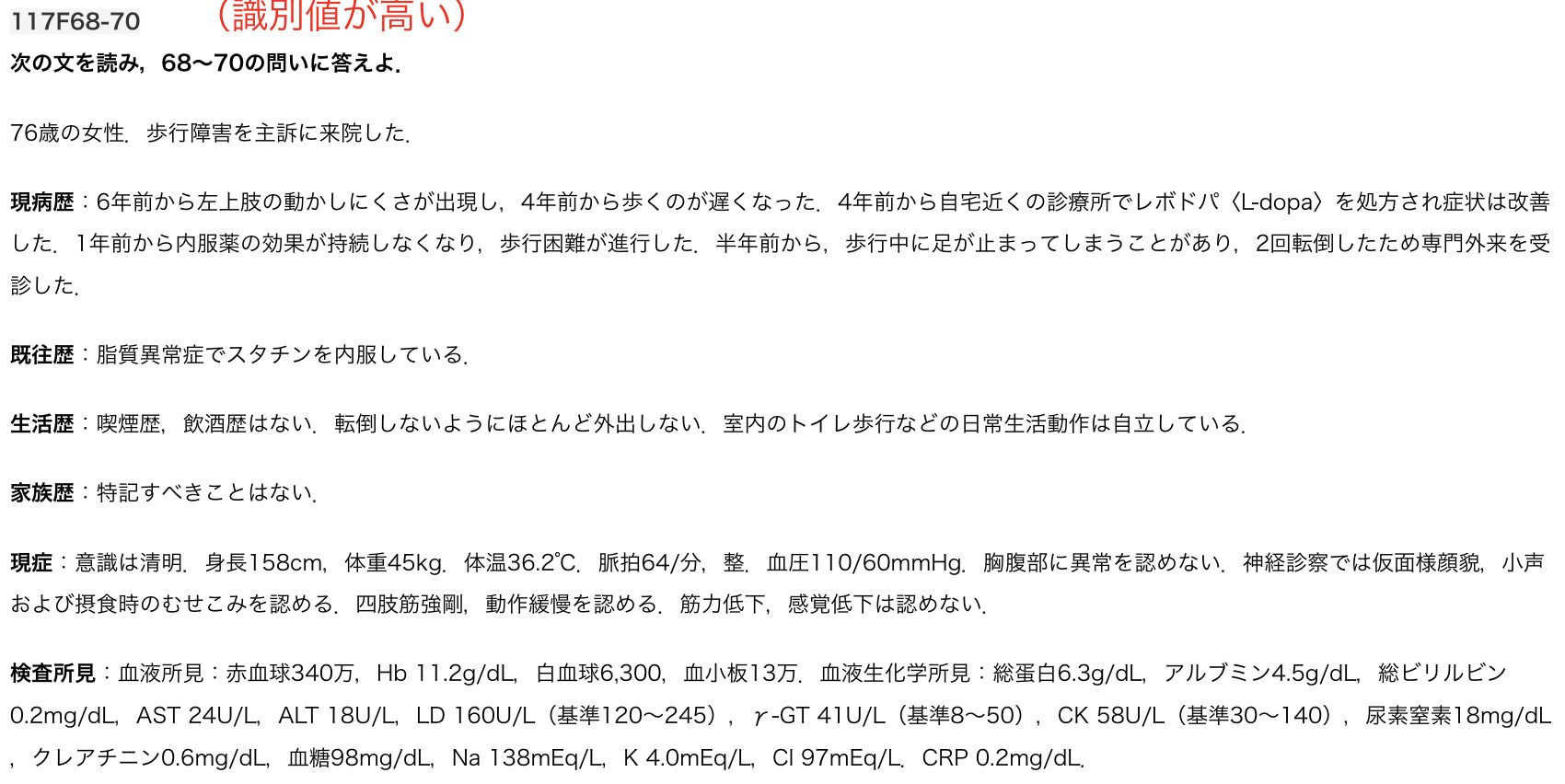

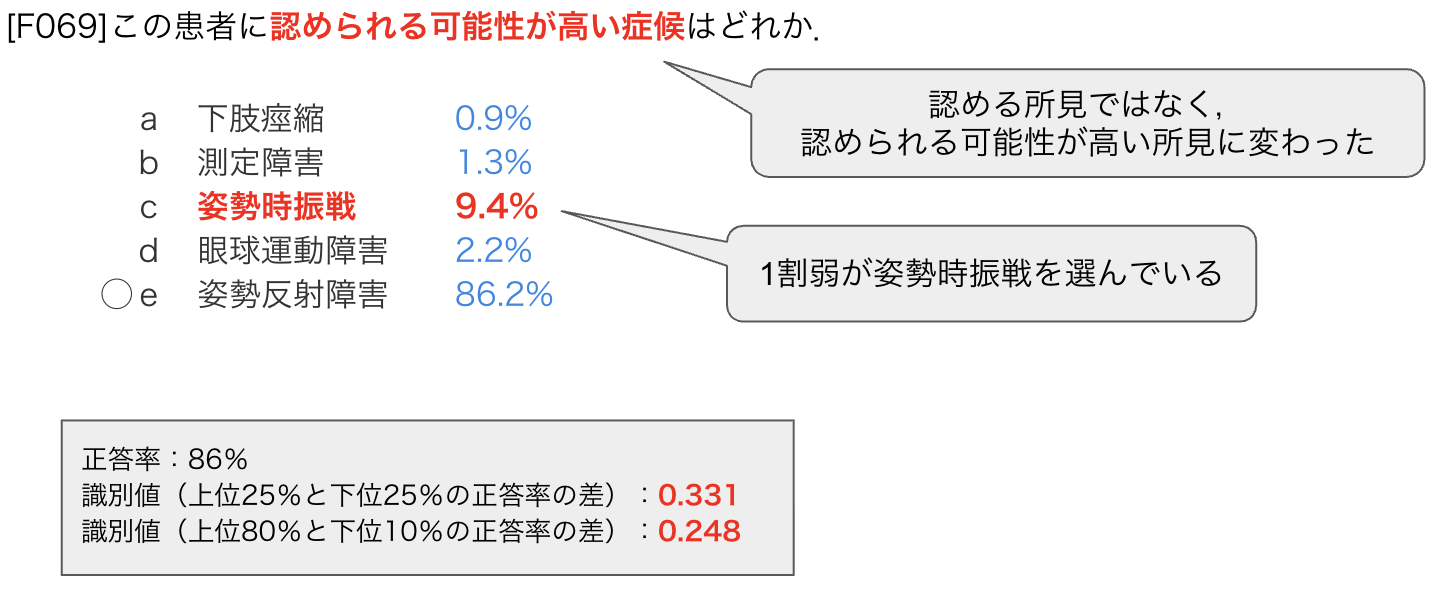

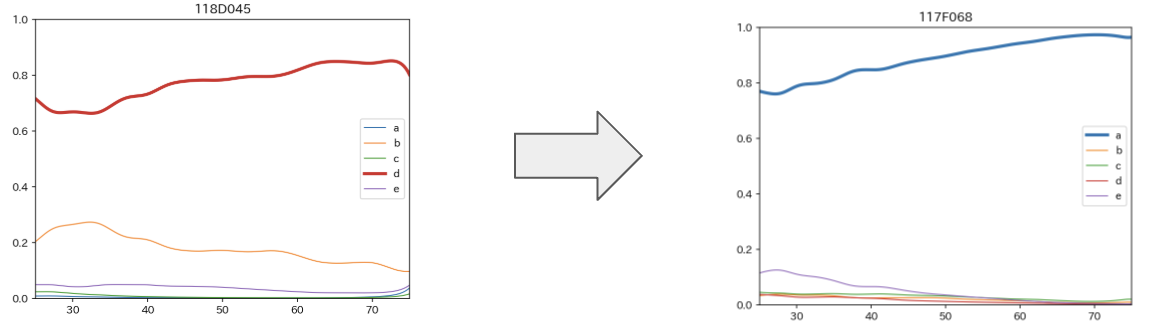

③症例文を読まないと回答できない問題

118D45よりも117F69の方が識別値の高い問題となっています.

要因として,118D45はすでに診断されていて,下線部の所見さえ分かれば回答できるような問題であるが,117F69は長い症例文を読んで診断してから解答しなければならないことが考えられます.また,認める所見ではなく,認められる可能性の高い所見に問題文が変わったため,難易度が上がったことも考えられます.

つまり,症例文を読まないと解答できない問題は,異常所見を読み取り鑑別診断を挙げて診断するという+αの思考段階を踏む必要があるため,識別値が高くなると考えられます.

上記の通り,117F68は118D45よりも識別値がより高い問題となっています.

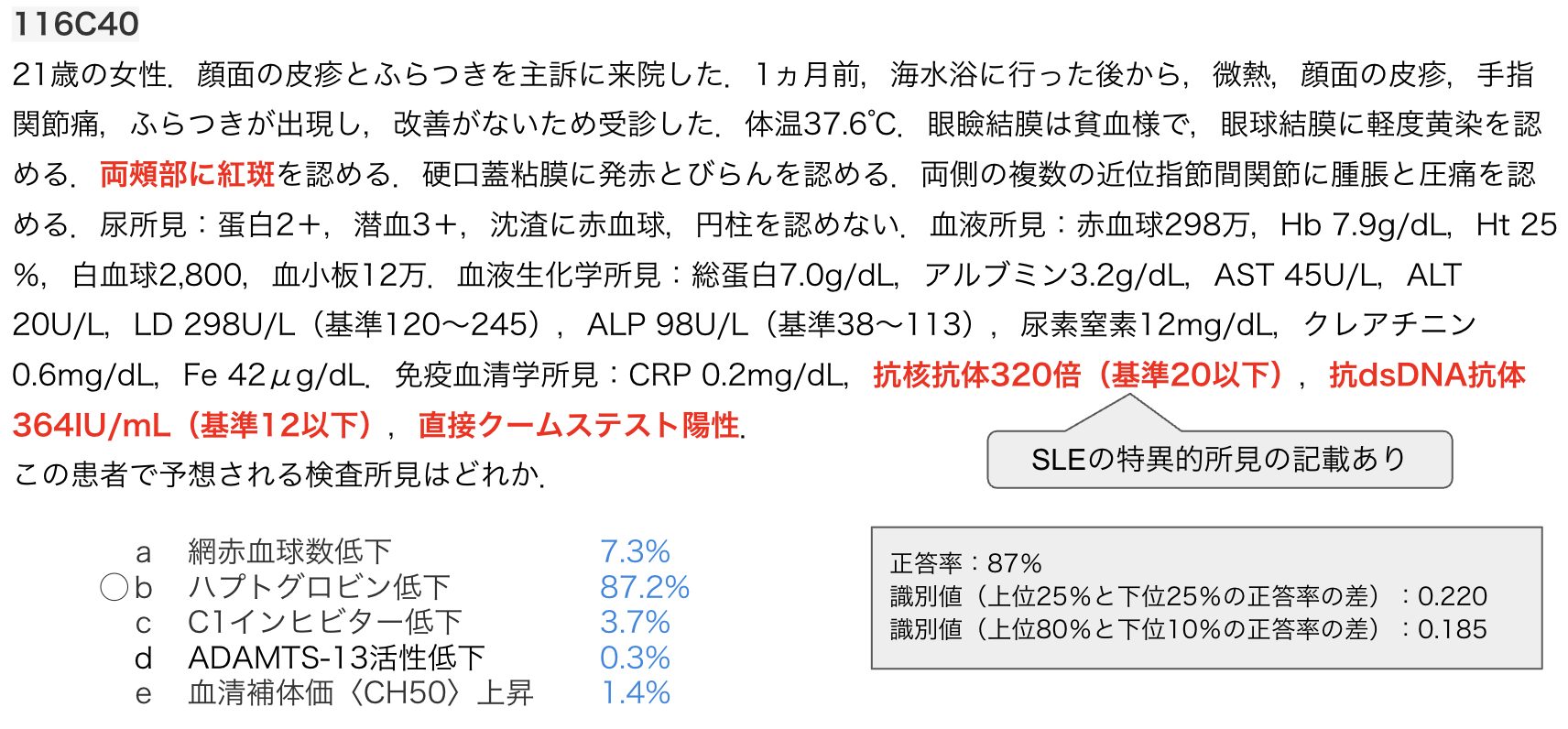

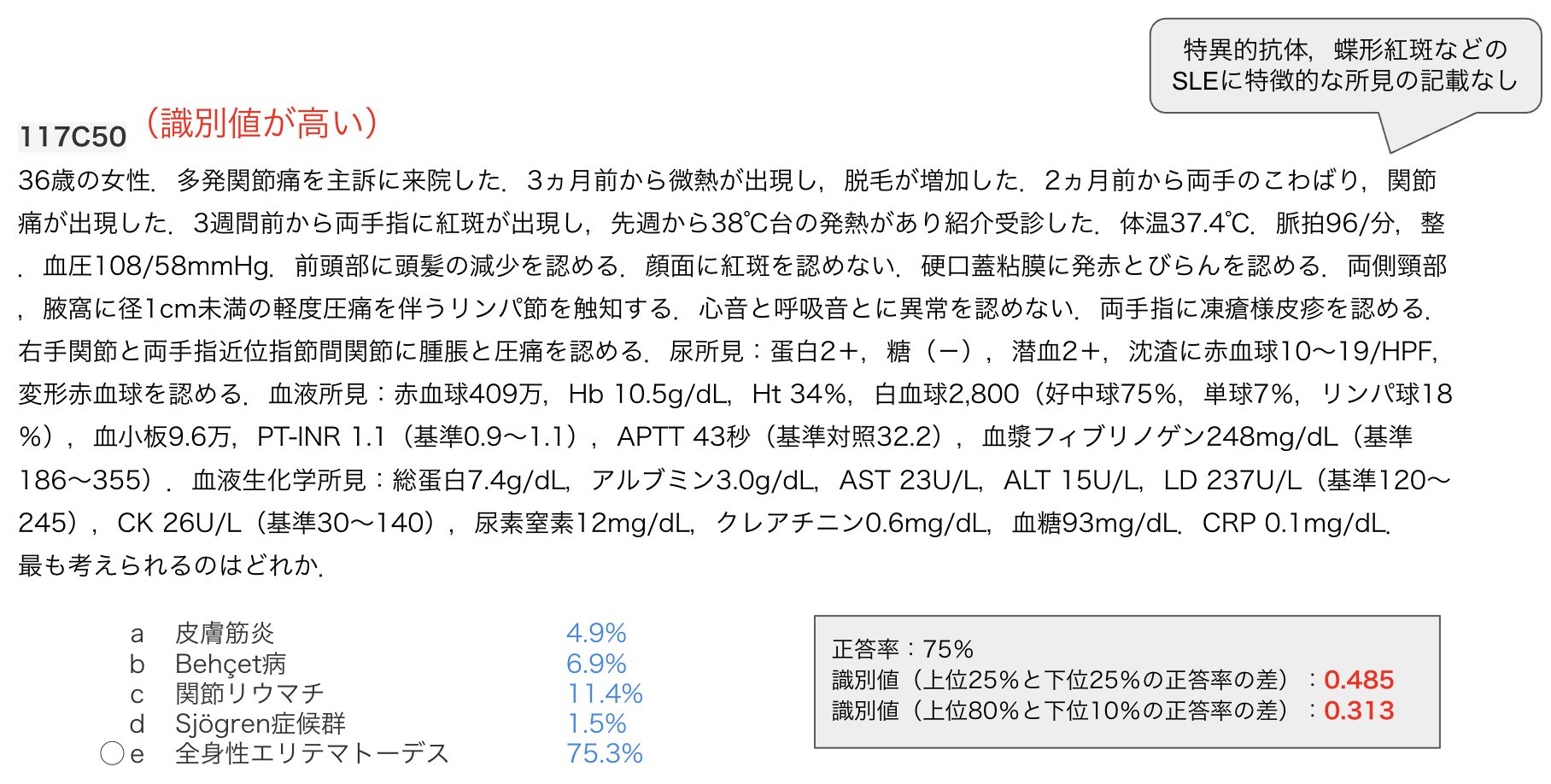

④キーワードが記載されていない問題

詳しくは,合否を分けた問題に関する分析 >に記載しております.

116C40よりも117C50の方が識別値の高い問題となっています.

117C50の特徴として,抗核抗体・抗dsDNA抗体などの自己抗体の検査値の記載がないことが挙げられます.RF=関節リウマチ,抗Scl-70抗体=全身性強皮症といった,一対一の対応でのみ暗記していた学生にとっては臨床症状から診断を推論する必要があり,難しい問題となっているものと思われます.

また,本問題では「蝶形紅斑」といった国試的キーワードとなる顔面の紅斑は認めておらず,特徴的な皮疹は否定されています.しかし,特徴的な所見がないからといってその疾患を否定できるというわけではありません.総合的に判断する必要があります.

これらの理由から,総合的に判断できるだけの正確な知識が必要とされたため,識別値の高い問題となったのだと考えられます.(詳しくは合否を分けた問題に関する分析 >をご覧ください.)

⑤一般的に知られている内容の例外について出題した問題

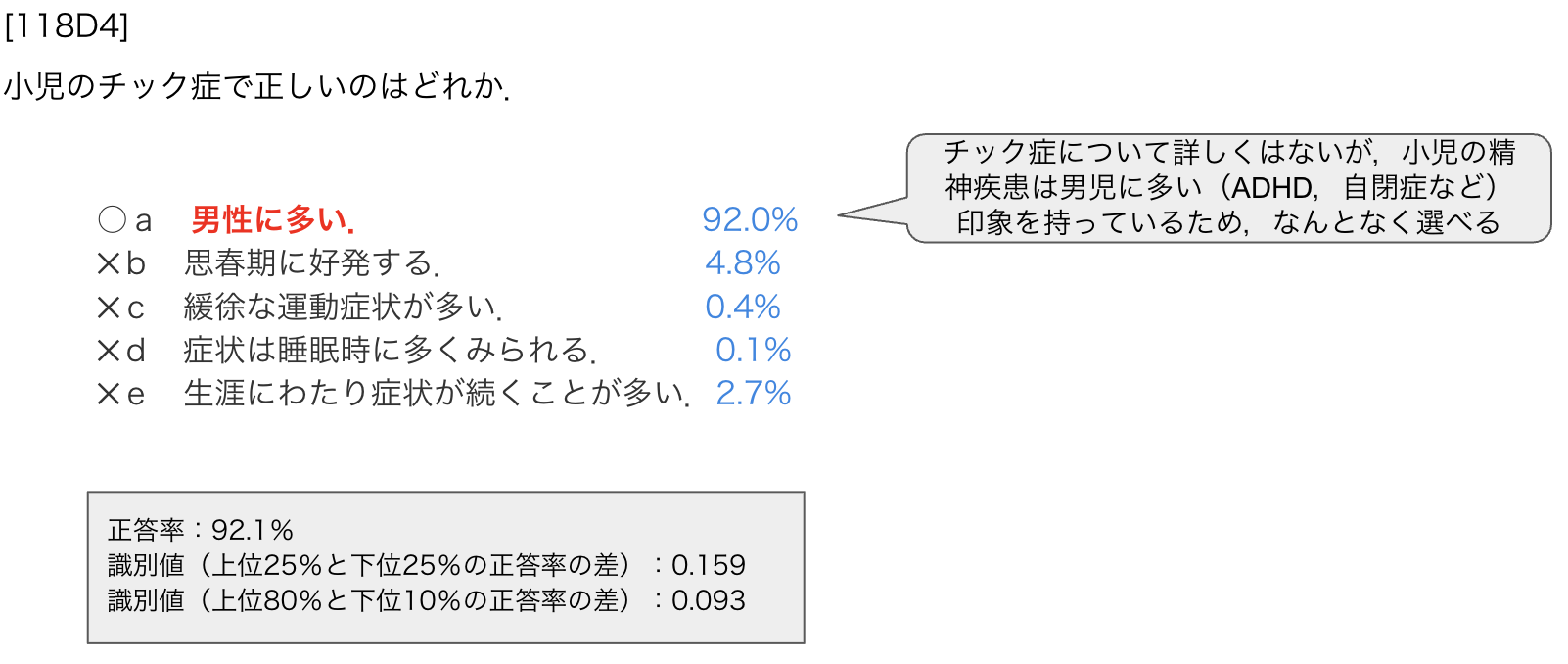

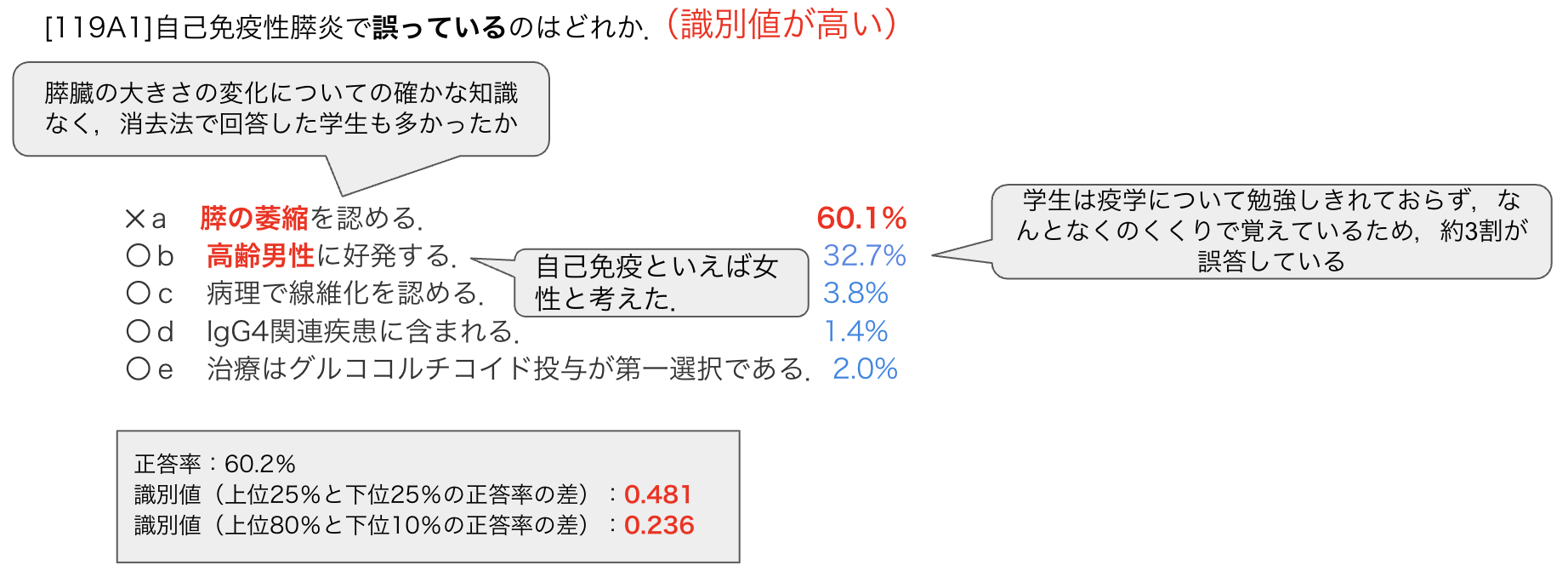

118D4よりも119A1の方が識別値の高い問題となっています.これは,一般的に知られている内容と逆の内容であったため,細かく勉強している人のみが答えられる問題であったからと考えられます.

学生の知識はその分野を専門とされている先生よりも広く浅い傾向にあるでしょう.つまり,細かい疫学については覚えておらず,「自己免疫系の疾患は女性に多い」「小児の精神疾患は男に多い」「消化器系のがんは男性に多い」というふうに覚えていることが多いと考えられます.(実臨床とは内容に乖離があることもあると思われます.)

その反対の内容を出題すると,正確に勉強しきれていない学生が誤答選択肢を選び,識別値が下がったと考えられます.

⑥数値など明確な基準を覚えて治療を選択する問題

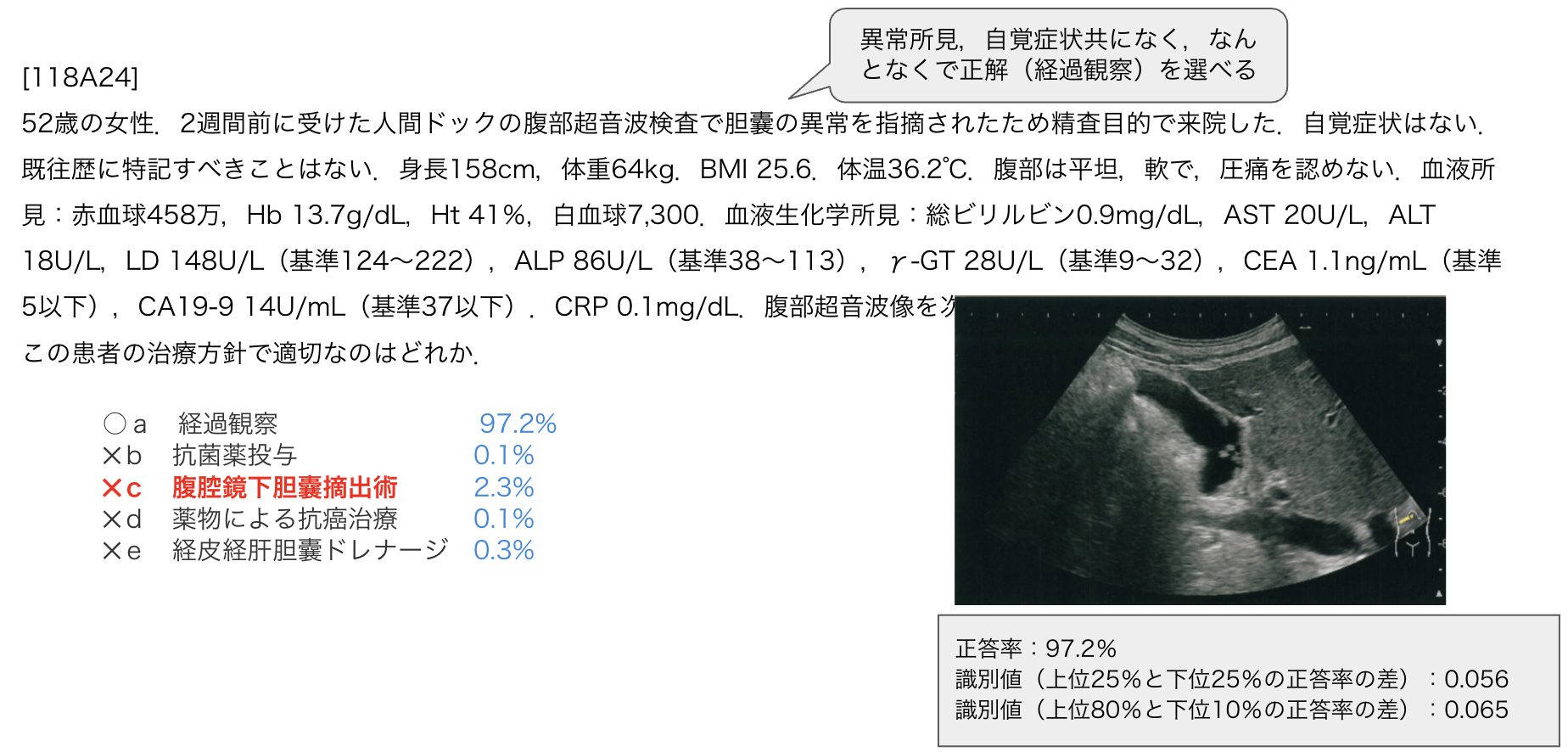

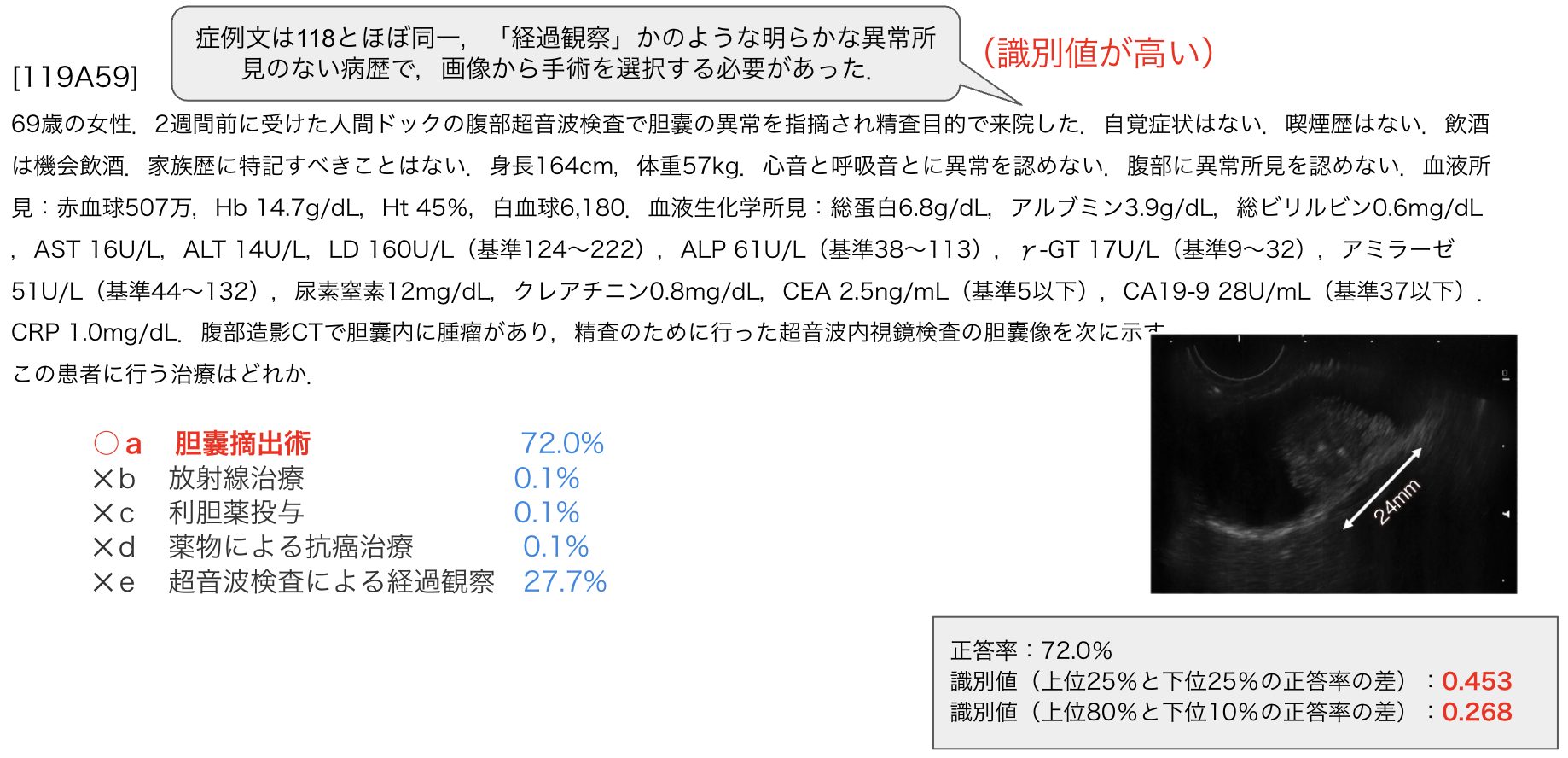

118A24よりも119A59の方が識別値の高い問題となっています.

要因として,118A24では異常所見,自覚症状ともにないためなんとなくで正解選択肢「経過観察」を選択できるのに対し,119A59では明らかな異常所見はないが,画像所見から基準数値(1cm)以上と判断して胆嚢摘出術という侵襲的な治療の選択の必要があったからであると考えます.

まとめ

①複数の選択肢を選ばせる問題

②選択肢に情報が複数含まれている問題

③症例文を読まないと回答できない問題

④キーワードが記載されていない問題

⑤一般的に知られている内容の例外について出題した問題

⑥数値など明確な基準を覚えて治療を選択する問題

以上が識別値の高い,つまり国家試験で差がついた問題の特徴でした.勉強の参考となれば幸いです.