診察ができる vol.2 鑑別診断

Post-CC OSCEで出題される症候をそれぞれ見開き2ページに凝縮してまとめたテキスト『OSCE対策ノート(Post-CC OSCE編)』が,診察ができるvol.2鑑別診断の特典コンテンツとして公開となります.「問診」→「診察」→「上級医への報告」までの流れに沿って,OSCE当日の思考順序に従って学習を進められる構成となっています.

OSCE対策ノート(Post-CC OSCE編)~Post-CC OSCE対策の決定版!~

● Post-CC OSCEで出題される主要症候を,見開き2ページでコンパクトに整理!

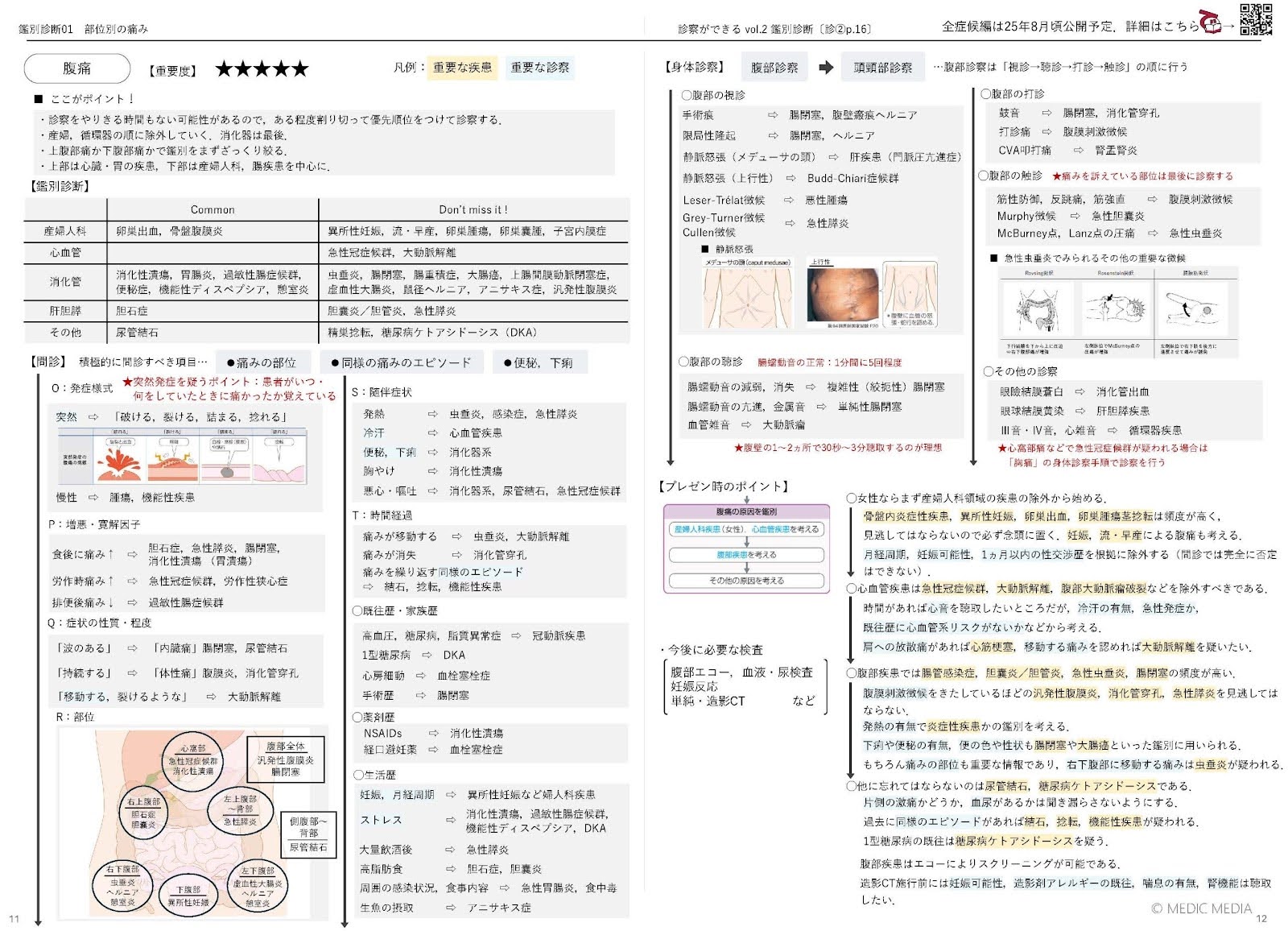

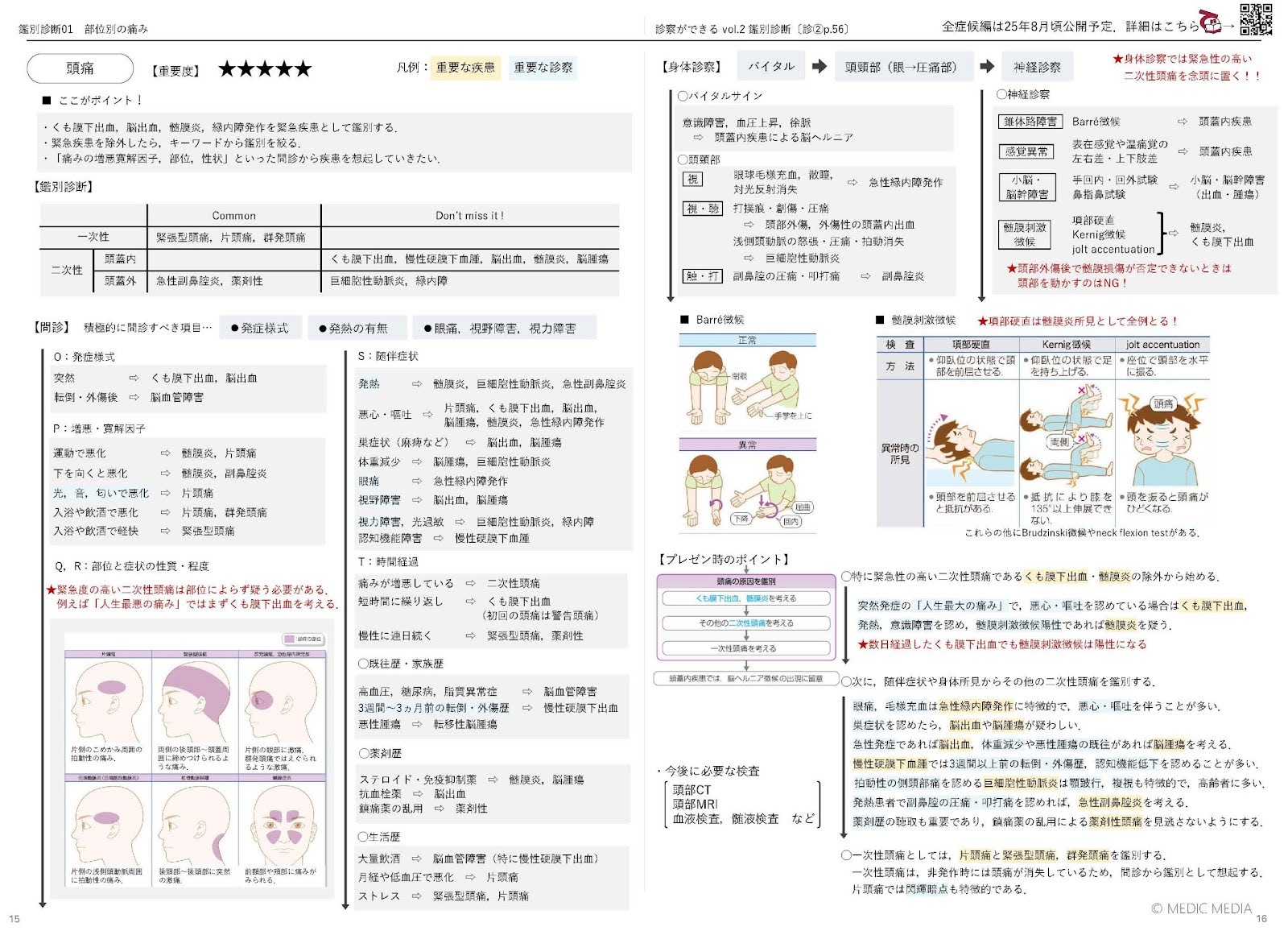

● 「問診」→「身体診察」→「鑑別診断」→「指導医へのプレゼン」まで実際の試験当日の流れに沿って学べる構成!

● 鑑別診断の進め方・問診の具体例・診察所見の意義・プレゼンのコツまで丁寧に解説!

● 総合診療医による監修のもと,臨床の現場でそのまま使える鑑別の考え方を習得!

● 臨床実習・Post-CC OSCE対策・卒後研修まで幅広く活用可能

Post-CC OSCEでは,4年時のPre-CC OSCEとは異なり,ある症状に対して診察を行い,その結果をふまえて上級医に鑑別診断とその根拠を報告する能力が求められます.診察で得られた所見も,プレゼンテーションで報告しなければ,そもそも診察していなかったと見なされる可能性さえあります.したがって,「ここを注意深く診察し,この疾患を除外した」といった点を明確に伝える必要があるでしょう.

例えば「全身がだるい」と患者さんが訴えたとします.その際,どのような疾患が鑑別に挙がるか,問診では何に注意すべきか,どのような身体診察を行うべきか,これら全てを自ら考え,アウトプットできることが受験生には求められます.随伴症状を問診する際に,「他に症状はありますか?」と質問しても,「症状とは,例えばどんなものでしょうか…」と,期待する回答が十分に得られないことがあります.そのような場合に「熱はありませんか?」「動悸を感じることはありますか?」と自分から問診できるようになる必要があります.身体診察に関しても,4年時のPre-CC OSCEとは異なり,診察に関する指示文はありません.自らどの診察手技を行うべきか判断し,それを正しく実施することで,初めて所見をとることができます.難しいことではありますが,実臨床の外来でも同じような状況は頻繁に起こります.

OSCEは医師として働くために必要な能力を測る試験であることは言うまでもありません.裏を返せばOSCE対策をしっかり行えば,研修医への準備として適切な診察と診断を行う能力を身につけることができるのです.

本テキストは「効率的に対策を」「だけど今後の診療に役立つようなもの」を目指して作成しています.

さらに重要症候では本テキストを講義動画形式で解説.動画で効率よく学習することができます.

動画はこちらから

『診察ができる vol.2 鑑別診断』書籍版(前付袋とじシリアル登録)または電子版をご購入の方に, mediLinkアプリ上で特典コンテンツとしての公開となります

※本コンテンツはiOSアプリのみでの提供になります.閲覧方法につきましては,下記ページをご参照ください.

※書籍版・電子版どちらのご購入者も利用できます.(書籍版の場合はmediLinkアプリにてシリアルナンバーの登録が必要です.)

「OSCE対策ノート(Post-CC OSCE編)」の詳細はこちら

診察ができるvol.2(電子版)はこちら

診察ができるvol.2(書籍版)はこちら