[4〜6年生向け]【国試体験記】医学生必見!QBのおすすめ機能を紹介!!

QB演習の定番といえば「分野別」や「1周目問題」という方も多いのではないでしょうか.

実はほかにも「問題セット」「QC」など,時期や場面に応じて使っていただける機能があります!

本日は,QBを使いこなして無事合格を掴んだYさんの体験記をご紹介します.

北里大学 Yさん(119回医師国家試験合格)

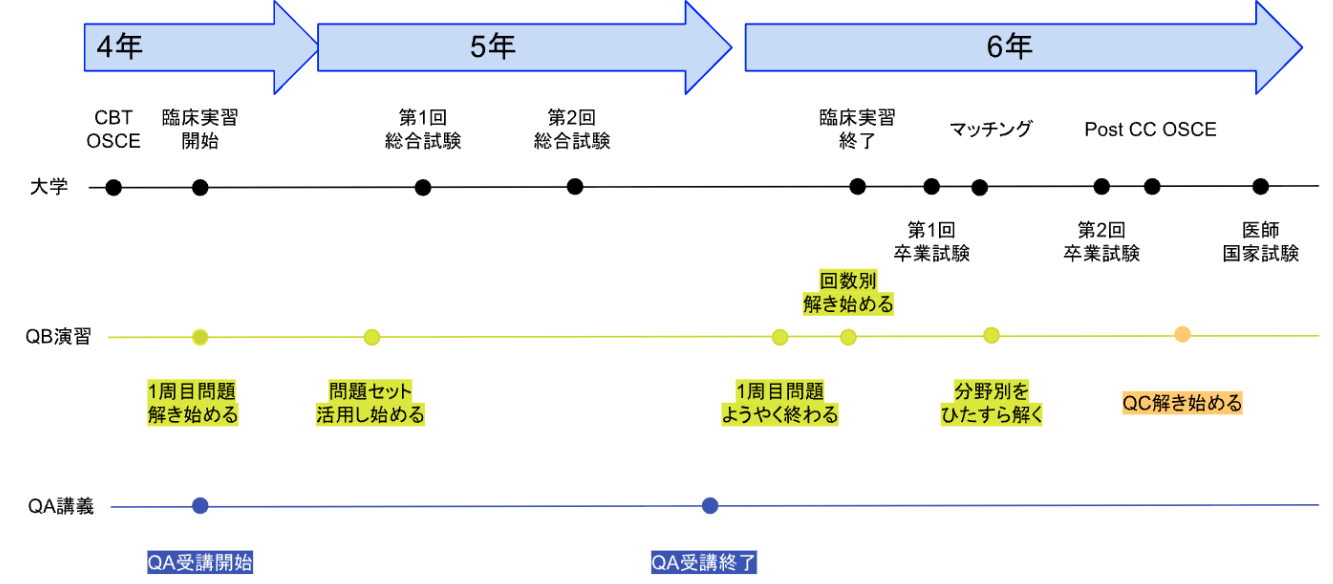

私は臨床実習が始まる,4年生の10月からQBを使い始めました.6年生の国試本番まで長く使えるQBの魅力,実際に使った私だからこそおすすめできる機能について,紹介したいと思います.

まずは一例として,私の大学のスケジュールとどんな感じでQBを使っていたかを時系列にまとめてみました.大学によってかなり違いがあるとは思いますが,参考になれば嬉しいです.

まずは動画と1周目問題から

CBTとOSCEが終わり,いよいよ臨床実習.私の周りは臨床実習が始まるタイミングでQAの講義動画を聞き始める人が多かったです.

大学毎に一括でQBを購入する人も多いと思いますが,いきなりQBを解き始めるのはあまりおすすめできません.CBTの知識だけでは国試レベルには届かず,圧倒的にインプットが足りていないからです.

まずはQAをみて国試的に重要な知識を身につけ,それからQBの1周目問題を解きながらアウトプットをして,実際の国試ではこんな問われ方をするのだ,と学んでいくのが,最も効率的だと思います.

問題セットは学内試験対策にも使える

私は,国試の過去問ベースの学内試験があったので,国試の問題番号を入力して問題セットに追加し,自作の問題セットをひたすら回していました.すぐに解説を見ることができて,リンクからイヤーノートや病みえなどにすぐに飛ぶことができて,とても効率的に勉強することができました.

また,◎,◯,△,×を自分でつけることもできるので,解説まできちんと頭に入っていて,もうQBの解説を読まなくても大丈夫なものには◎,正解したしきちんと理解もしていたけれど,補足事項とか臨床的意義,TO NEXTなどを時間があるときに読みたいな,と思ったものには◯,正解したけれど基本事項の知識がきちんと身についていなかったものには△,不正解だったものには×をつけるルールを自分の中で決めていました.

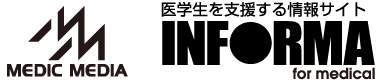

▲問題セットの画面の例

復習では△,×だったものを問題セットにして,それを分野ごとに分類し,繰り返し演習していました.問題セットのタイトルは自分で自由に付けられるので,かわいい絵文字を使って少しでもやる気が出るようにしていました.

マッチング対策に「回数別」で演習

マッチングで筆記試験を課す病院も多いと思いますが,直近3〜5年分の国試過去問をベースにしていることが多いです.そこで,「回数別」にQB演習をしていました.

第118回医師国家試験から,第80回医師国家試験まで,すべて回数別,ブロック別に問題演習することができました.さらに回数別では正解率も出るため,その年の合格基準に今の自分はどれくらい足りていないのか,客観的にみることもできます.

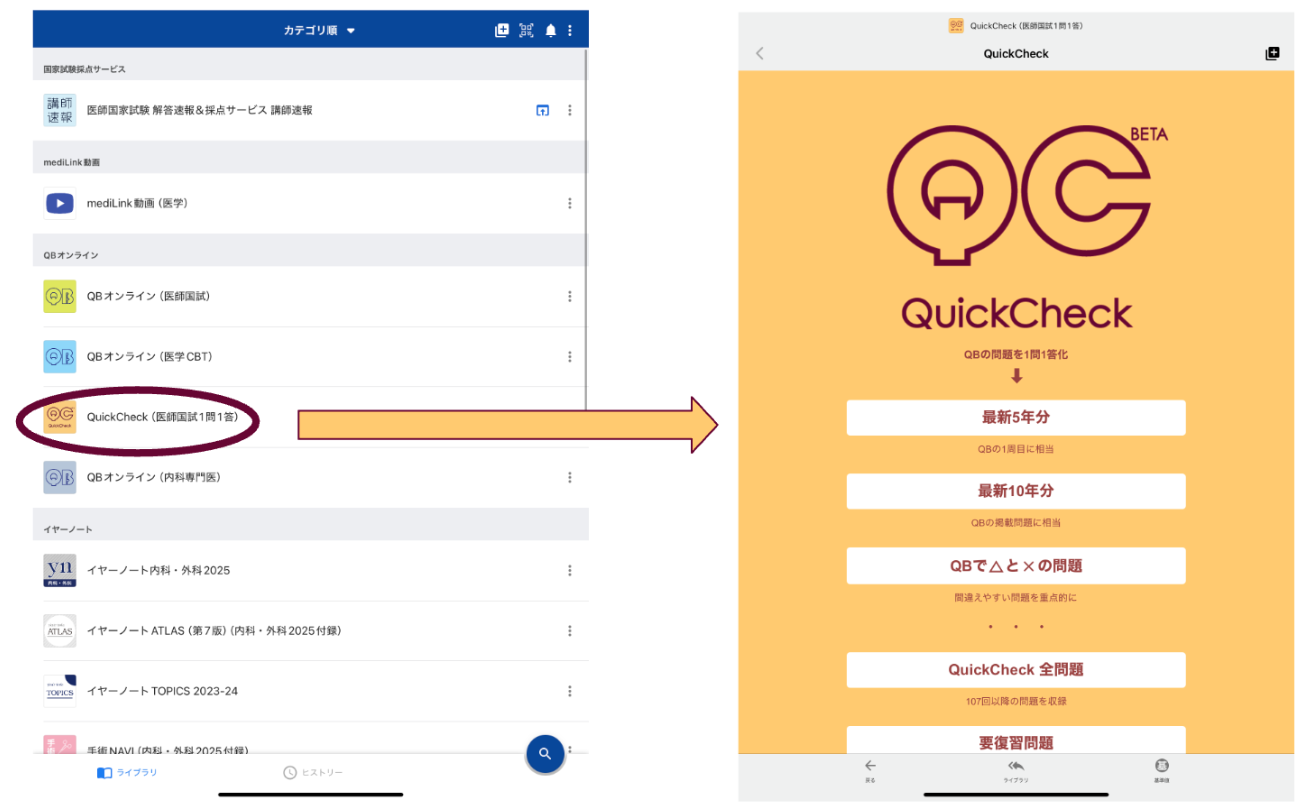

直前期対策はQCで一問一答

直前期は本当に時間が無いし,なにをすればいいのか,今自分がやっていることは正しいのかなど疑心暗鬼に陥ってしまいました.なんでもいいから達成感が欲しい,少し疲れてしまったけど休むのは罪悪感がある,移動などのスキマ時間に簡単に復習したいときなどにQCを使っていました.

▲mediLinkからQCへの行き方

一問一答形式で誤答選択肢も含まれているため,紛らわしい選択肢も国試本番で自信を持って選べるようになりました.短い解説もついていますが,もっとその問題を復習したいときには,解説の下にあるリンクを押せば,QBの該当の問題に飛ぶことができるので復習も簡単でした.

また,画面上部にバーがあり,正解した割合と不正解の割合が色別で表示されるので,視覚的にも自分が得意,苦手な分野を理解することができて,今日はこの分野のQB演習をしようと,予定を立てることもできました.

▲QCの演習画面

QB演習よりQCの方が圧倒的に問題を回すスピードが早いので,もうこんなに解いたんだ,と達成感にも繋がり,精神的にかなり安定しました.

最後に

第120回以降の医師国家試験を受ける医学生のみなさん,臨床実習に参加しながらの勉強はとても大変で忙しいと思います.特に6年生は国試対策以外にも,マッチングの準備に卒業試験の勉強などなど,目が回りそうになるくらい多忙を極めていると思います.勉強方法は人それぞれだと思いますが,どんなふうに勉強すればいいか迷った時に,少しでも参考にしていただければ幸いです.

もう二度と医師国家試験は受けたくありませんが,受かっていたときの喜びは忘れがたいものです.みなさんがストレートで医師国家試験に合格されることを願っています.最後まで読んでいただき,ありがとうございました!