診察ができる vol.2 鑑別診断

こんにちは.

6年生のみなさんはPost-CC OSCEが近づいているのではないでしょうか.

そんなみなさんに

OSCE試験に役立つ

+ 今後の実習や研修でも活かせる

Post-CC OSCE対策まとめノートを作成いたしましたのでぜひみていただけると幸いです.

OSCE対策だけでなく実習でも役立つよう意識して作成しましたので,6年生以外の学生もぜひ読んでいただけますとありがたいです.

昨年の手書きノートから大幅にパワーアップしてのリリースです.

今回は総合診療のエキスパートの山中 克郎先生にOSCE対策ノートの監修をお願いしました.臨床現場・総合診療の第一線でご活躍されている先生のエッセンスも盛り込まれ,今後の臨床にも役立つ内容となっています.

そして今回は講義動画も用意しました.

https://lec.medilink-study.com/front/courseDescription/course/60

(鑑別診断コース【PCC‐OSCE対策】にて現在はテスト版として一部公開中)

「聞くだけでどこがポイントか分かる」

これを意識して作成しました.1つの動画は4分以下で,効率よく学習できる内容になっています.

こちらの症候対策ノート(抜粋版)は講義テキストPDFでダウンロードできるようになっております.

(なお全症候・総論を網羅した完全版は「診察ができる vol.2 鑑別診断」の追加特典コンテンツとしてリリース予定です)

例えば,患者さんが「全身がだるい」と訴えたとします.

その時,あなたは

これらを即座に思い浮かべ,適切に行動できることが求められます.

「問診はどんな症候でも,パターンだから

患者の答えを待っていればいいんじゃない?」

そう思う気持ちもわかります.

しかし,実際には随伴症状を確認する際に,

「他に症状はありますか?」と聞いても,

「症状とは例えばなんでしょうか……」

と返されることもあります.

「頭は痛いですか?」「ここ最近で体重に変化はありませんか?」

と自分から聞かなければなりません.

身体診察に関しても,

4年時のOSCEとは異なり,診察に関する指示文はありません.

自分から何をするのか考え,それを正しく行えたら,

やっと患者の所見が獲得できます.

正直,求められているレベルは本当に高いです.

ですが,実臨床の外来でも同じような状況は頻繁に起こります.

OSCEは医師として働くために必要な能力を測る試験であることは言うまでもありません.

医者がやることを学生に求められても,

と序盤で伝えましたが,

裏を返せば

OSCE対策をしっかり行えば,

研修医への準備として適切な診察と診断を行うことができる力を

身につけることができるのです.

こちらの対策ノートが,OSCEに,今後の実習や研修に活きるものとなりましたら幸いです.

今回のOSCE対策ノートでは

として,書籍と合わせて学習することで,より深い臨床推論の学びができる構成になっています.

今回はプレリリース版として,

「胸痛」「腹痛」「呼吸困難」「発熱」など厳選8症候+総論をすべて無料で公開します.

(解説動画は鑑別診断コース【PCC‐OSCE対策】で公開されます.Q-assist prime会員または診察ができるvol.2鑑別診断購入者であれば誰でも視聴可能です)

(なお,全症候・総論を網羅した完全版は「診察ができる vol.2 鑑別診断」の追加特典コンテンツとしてリリース予定です.)

電子版・書籍版ともに,すでに購入済みの方も,これから購入する方もご利用いただけます.詳細は下記公式サイトをご確認ください.

診察ができる vol.2 鑑別診断

Post-CC OSCE についてや,試験概要は下記記事をご参照ください.

[受験生必見!]Post-CC OSCEの対策について:概要と実践法

本試験で

「限られた時間内に」

「抜け漏れなく」

「理路整然と」

プレゼンすることはとても難しいです.

定型化できるところは型にはめて,

鑑別など考えるべき内容に集中できれば

プレゼンテーションもよりスムーズにできると思います.

しかし,OSCEの採点では,

『プレゼンテーションで報告していない情報は最初から診ていなかったものと同等』

と言え減点対象になりうります.

そのため『ここをしっかりみてこの疾患を除外した』とアピールする必要があるでしょう.

今回のテキストの通りに学習していれば,

これに関してもカバーできるはずです.

「OSCE対策まとめノート」では

問診→診察→上級医への報告

までの流れに沿いつつ

禁忌落ちにも対応*した勉強

ができるようになります.

*禁忌落ちに対応・・・必ず鑑別に挙げるべき緊急疾患を見逃している場合など,大幅減点となりうるポイントをカバーしています.

「ここがポイント」

「鑑別診断」

「問診」

「身体診察」

「プレゼン時のポイント」

の項目に分かれています.左上から右下の順に読んでいけば,

OSCE当日の思考順序に従って理解できる構成になっています.

特に,

「積極的に問診すべき項目」

「身体診察の順番」

ここには特に意識をして学習して欲しいです.

いずれも,能動的に行動しなければ情報が獲得できない分岐点だからです.

受け身になる診察ではなく,攻める問診を培っていきましょう.

総論として,全症候に共通する”診察の型”になります.

総論だからといって蔑ろにしないようにしてください.

医療面接やプレゼンテーションなど,これ1枚に記載していることだけで,

当日何を行えば良いのかがわかるようになります.

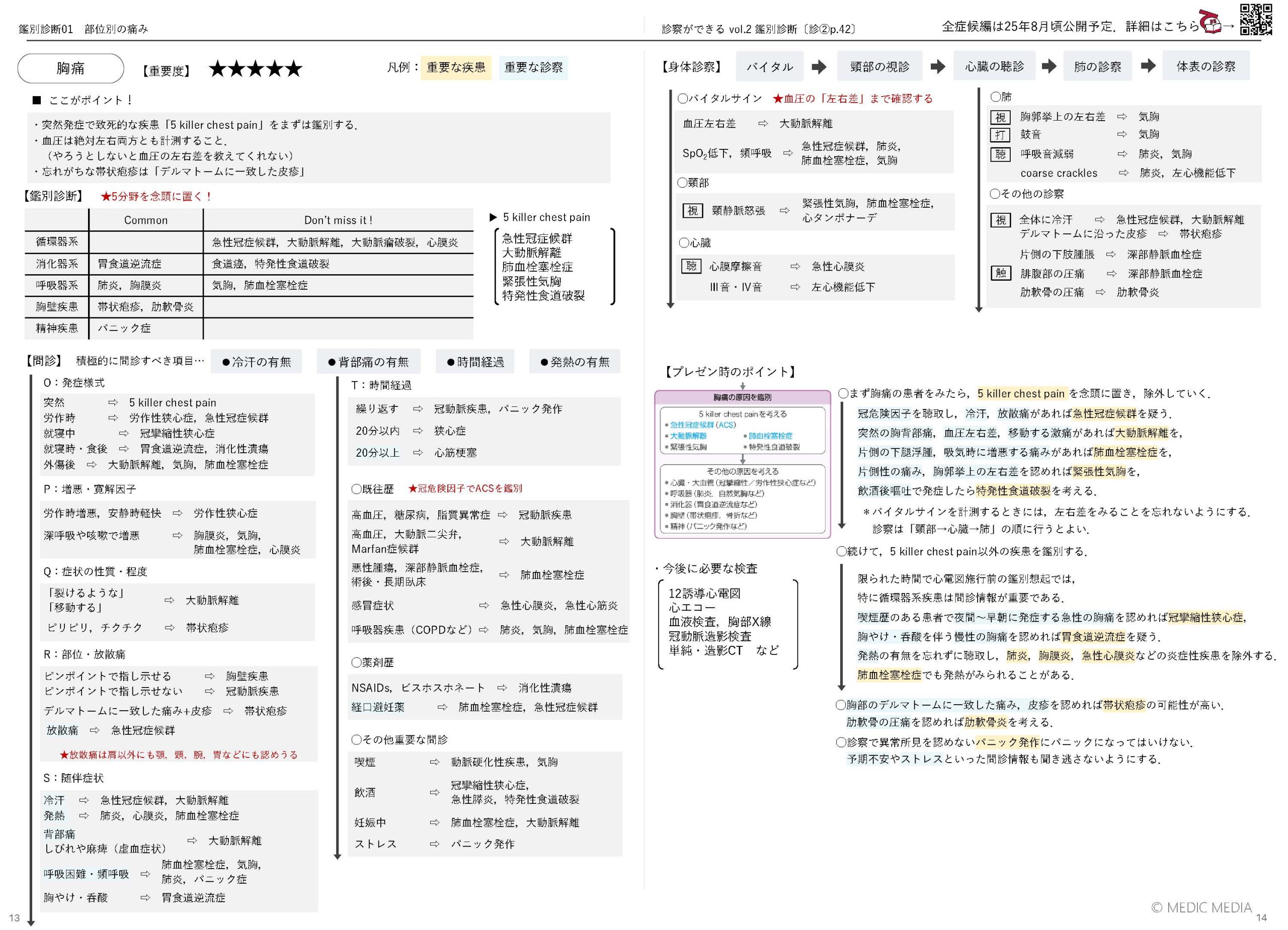

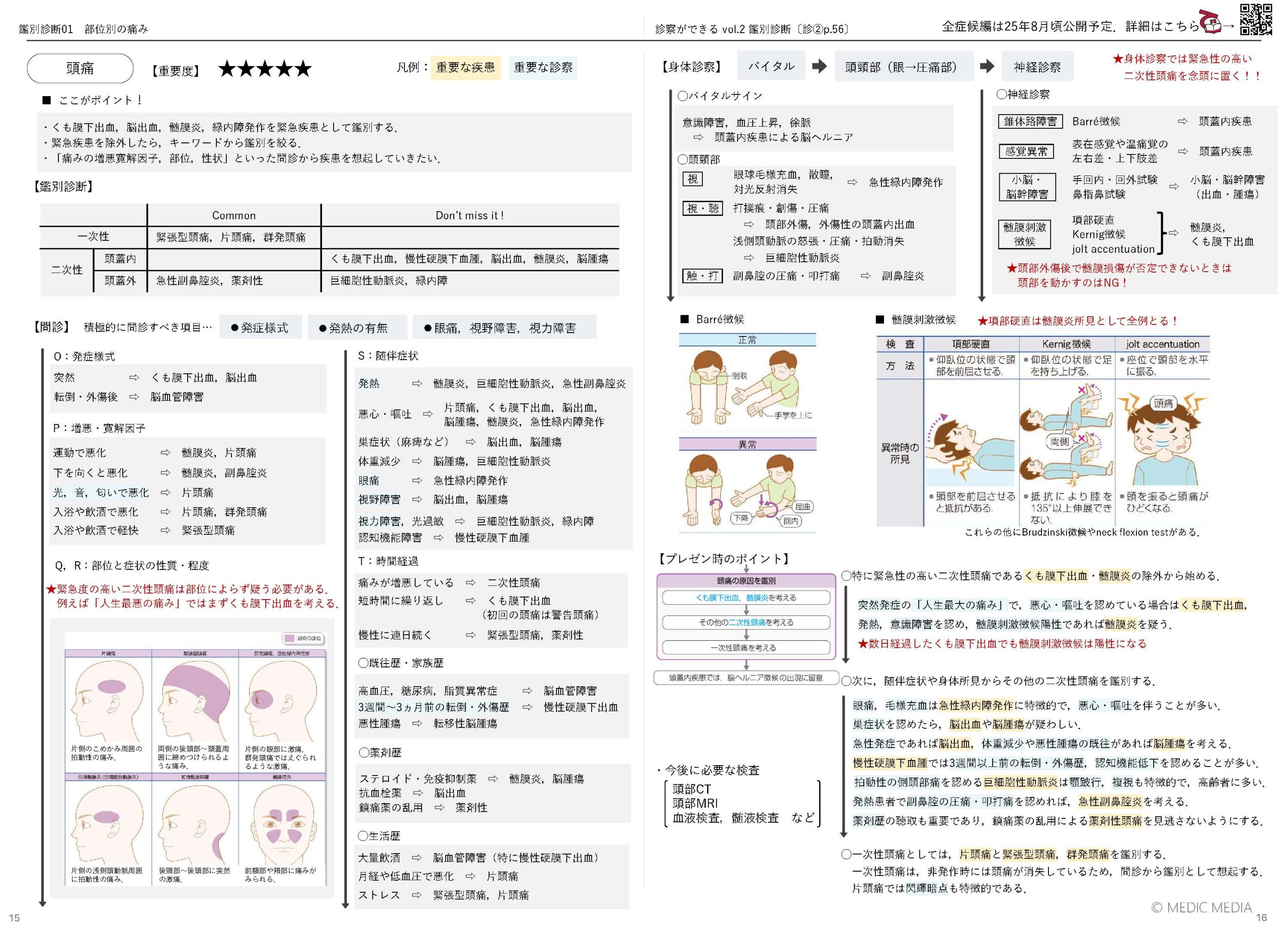

痛み系の出題は毎年頻出です.問診ではOPQRSTなどある程度型に当てはめながら,それぞれの部位の痛みで特徴的な問診,必要な身体診察をおさえておきましょう.

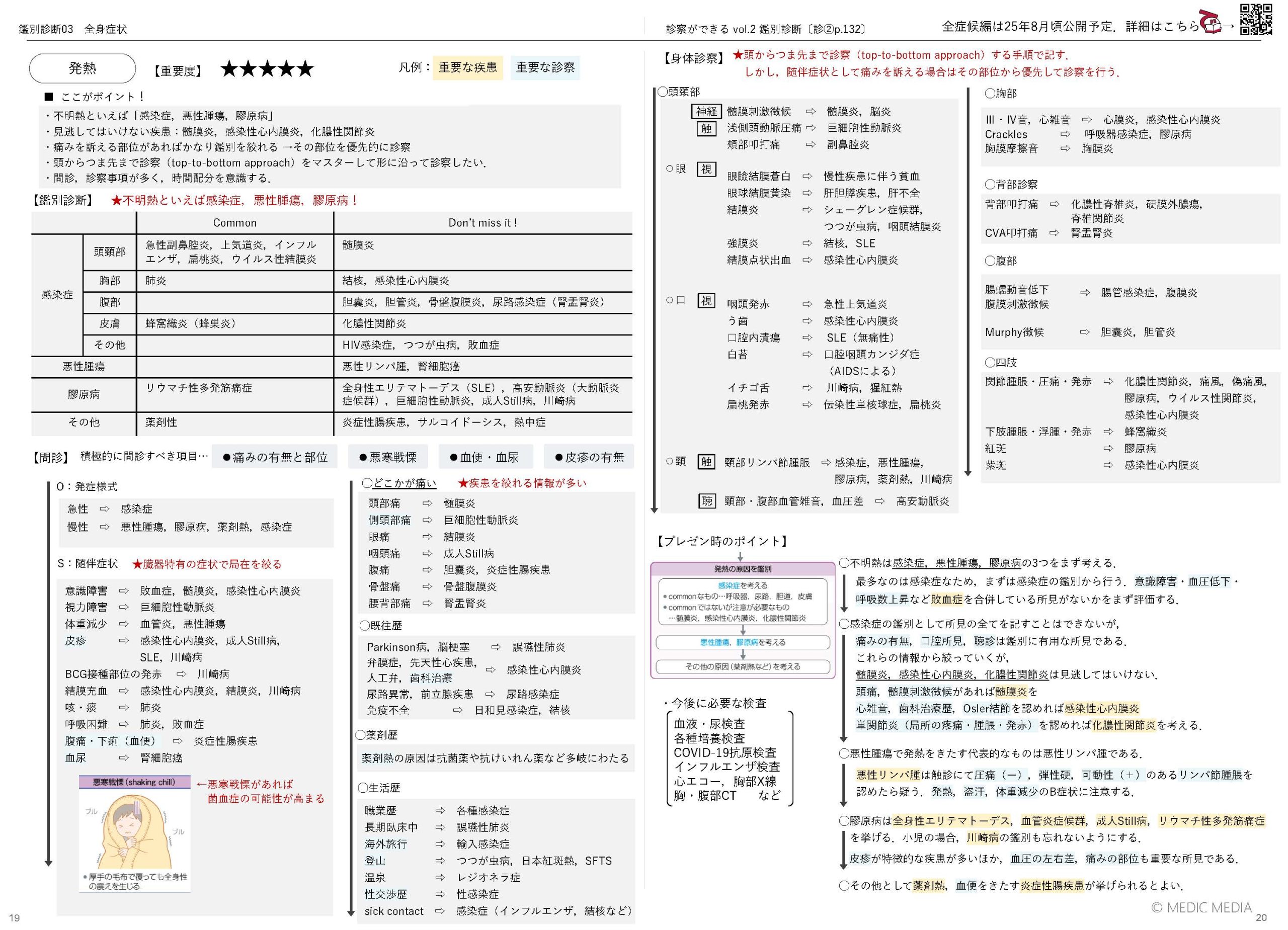

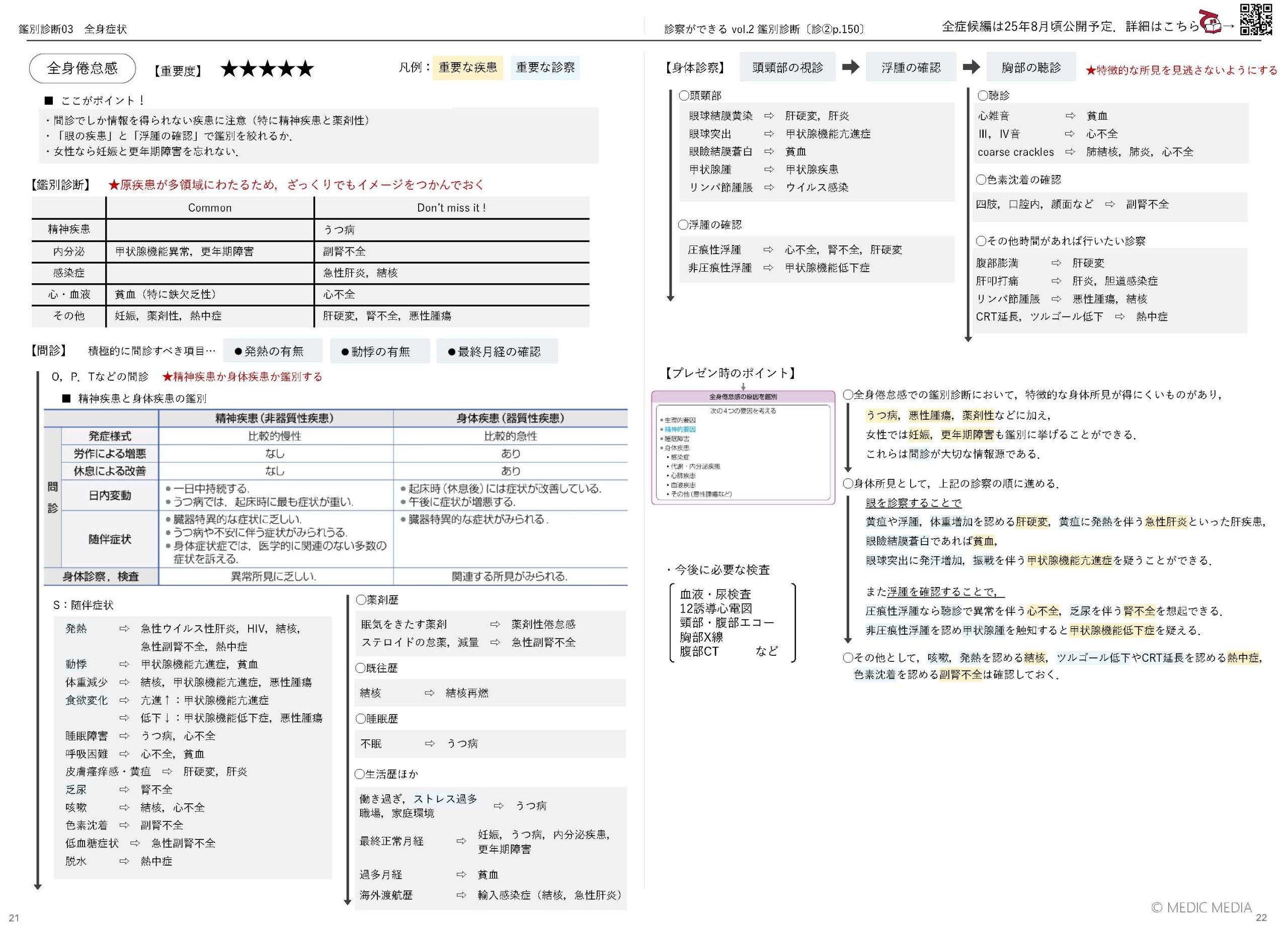

全身症状の主訴の症候は鑑別が多岐にわたり,疾患を絞ることが難しい場面が多くなると思われます.随伴症状でキーワードとなるような所見を探しながら,鑑別を想起していきたいです.疾患を当てる,よりも診察からこれらの疾患を考えた,この緊急性の高い疾患はこの所見がなかったから否定的だ,といった陰性所見も含めてプレゼンまで臨みたいところ.

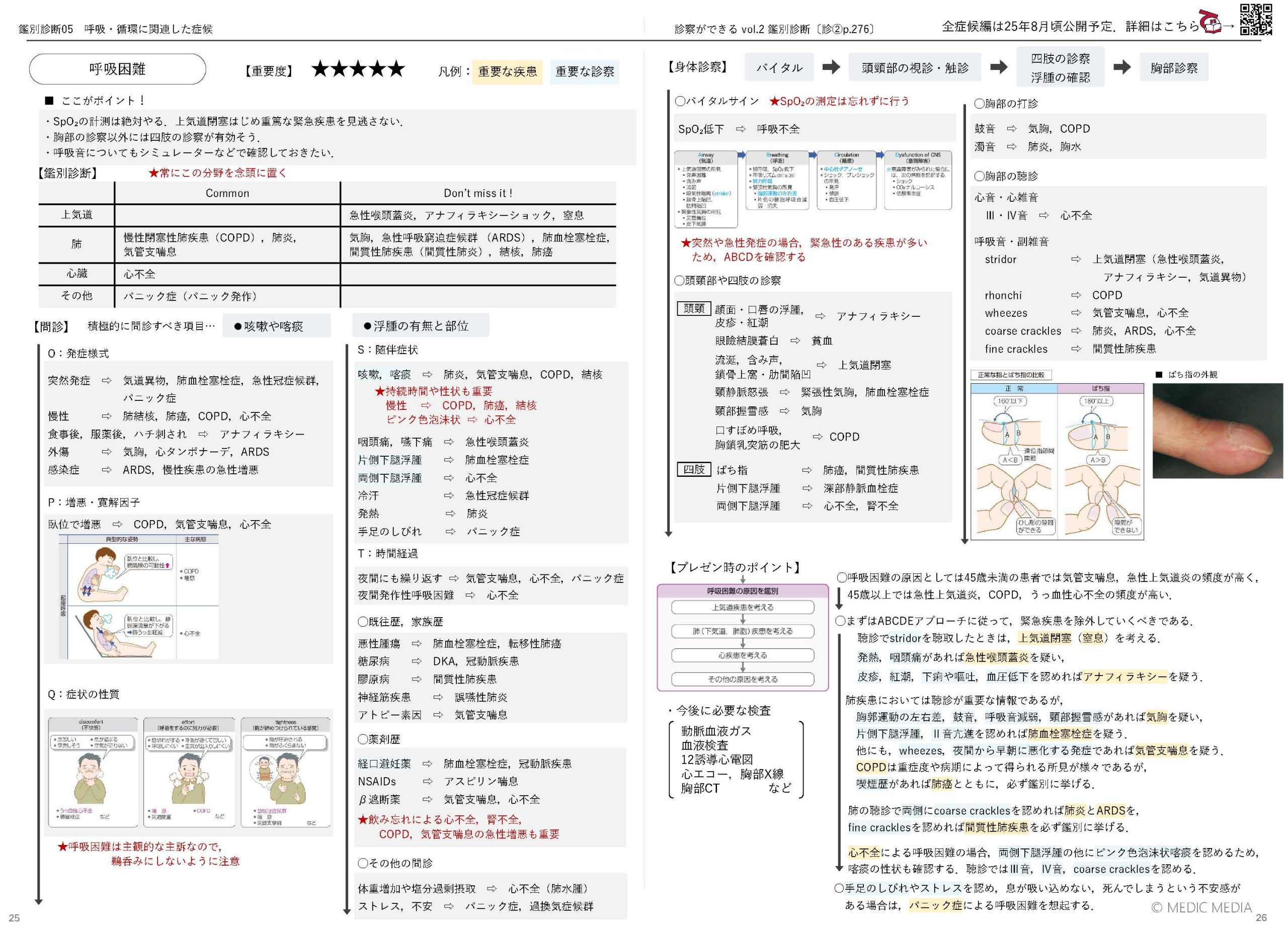

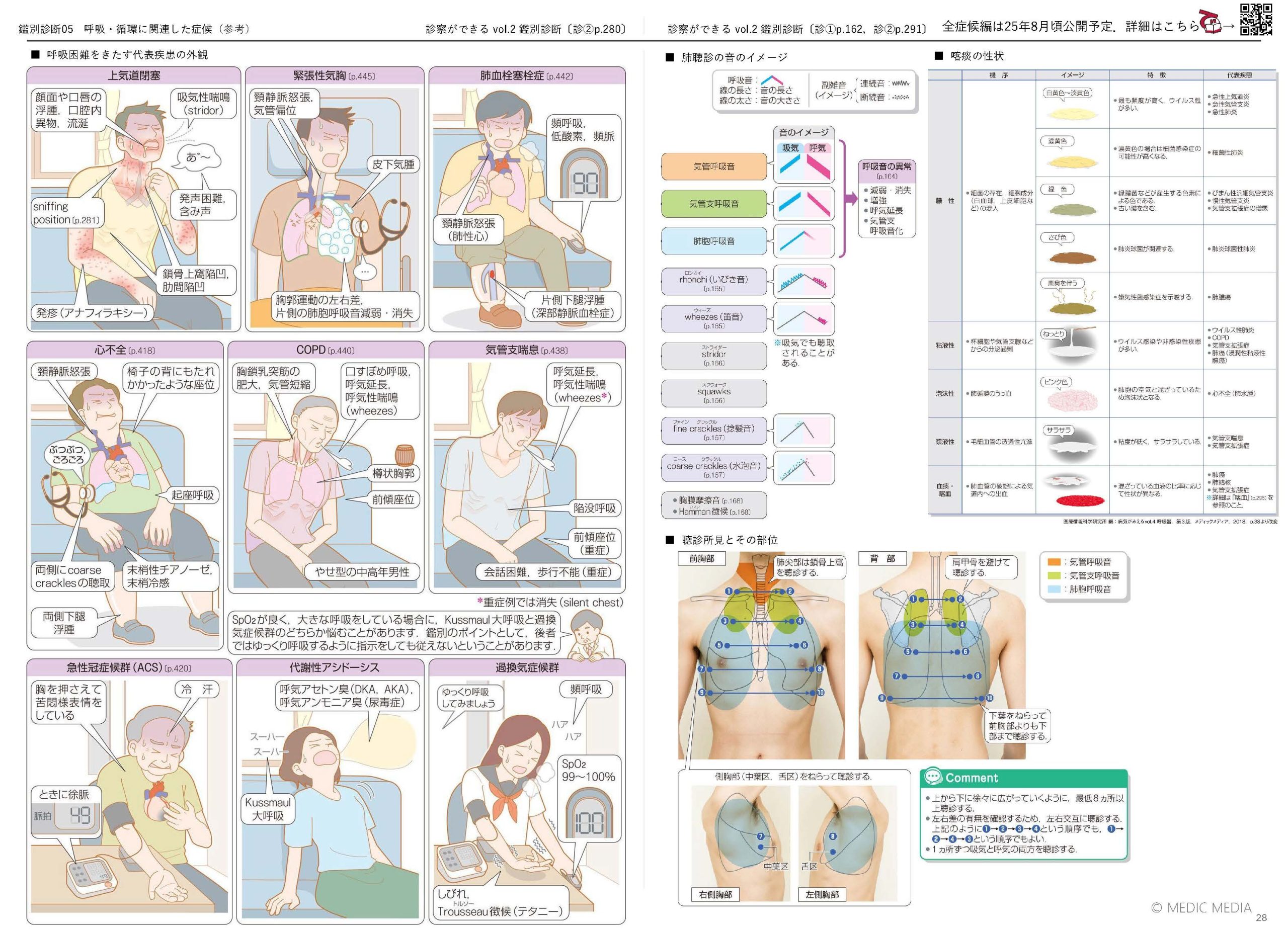

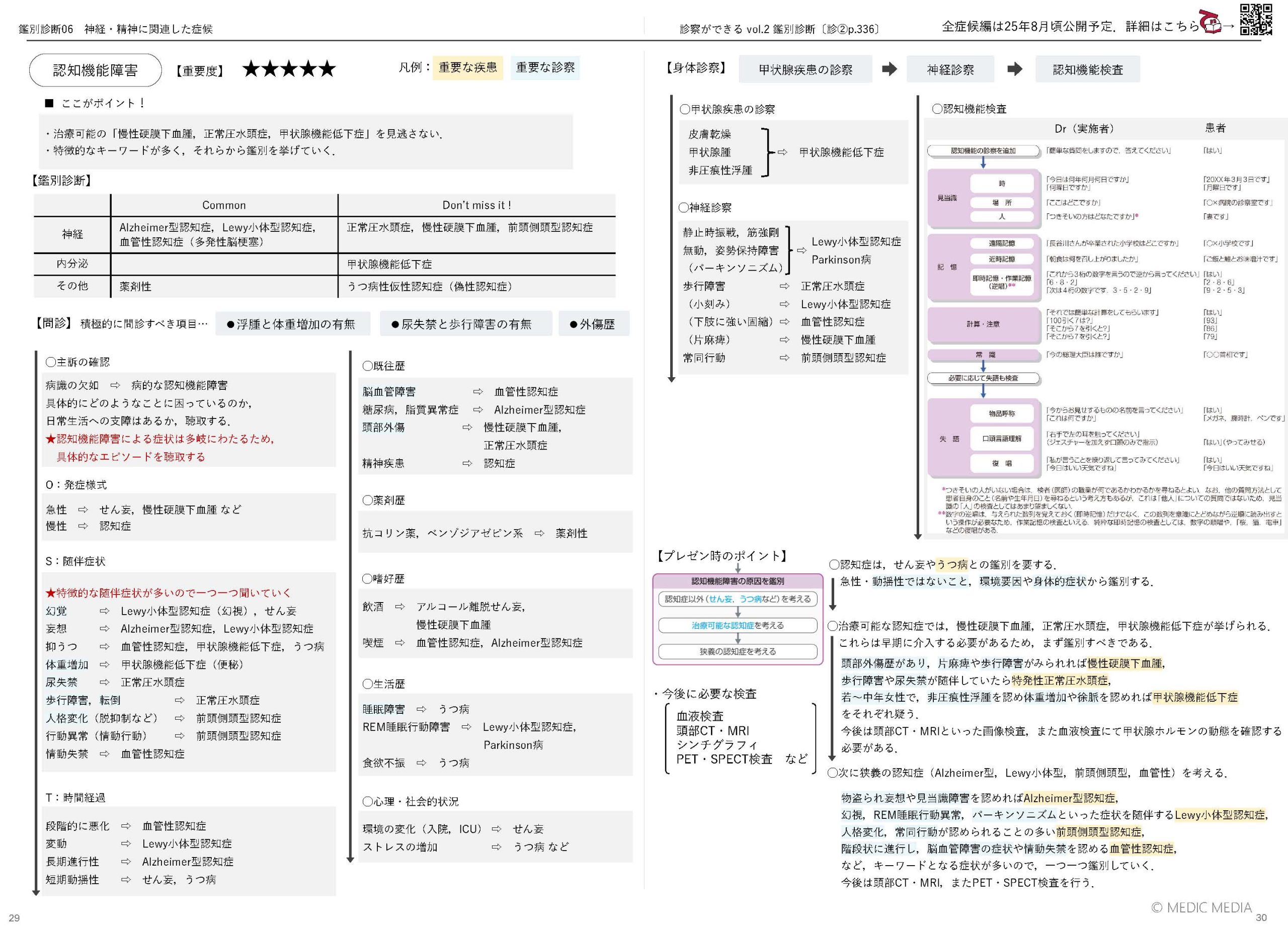

心音・呼吸音の提示や,認知機能検査など,特殊な項目があるうえに頻出の症候です.それぞれ病気がみえるなどを参照しながら追加で知識をおさえておきましょう.

最後までご覧いただきありがとうございます.こちらがOSCE対策の一助となりましたら幸いです.

講義動画はmediLinkで公開しています(診察ができるvol.2購入者、Q-assist prime会員視聴可能)

また,37症候・総論含めた完全版については「診察ができる vol.2 鑑別診断」に追加特典コンテンツとして8月8日リリース予定です.

【利用条件】

書籍の「診察ができる vol.2 鑑別診断」購入者(書籍では前付袋とじにあるシリアル登録で電子版の利用が可能) もしくは 電子版の「診察ができる vol.2 鑑別診断」購入者 が利用可能です.

電子版・書籍版ともに,すでに購入済みの方も,これから購入する方もご利用いただけます.(書籍版の場合はmediLinkアプリにてシリアルナンバーの登録が必要です.)

※本コンテンツはiOS/Android用リーダーアプリ「mediLink」で利用できる電子版コンテンツです.ご購入はmediLinkサイトをご利用ください.

詳細なリリース予定や公開日につきましては,下記公式サイトをご確認ください。

診察ができる vol.2 鑑別診断

また,最新情報はX(twitter)にて随時更新中です.