診察ができる vol.2 鑑別診断

皆さん,こんにちは.今回は病気がみえるシリーズの姉妹本「診察ができる」シリーズの使い方や活用方法について解説していきます.どうぞお付き合いくださいませ.

【更新情報25/06/16】

診でき2追加コンテンツ:「OSCE対策ノート(Post-CC OSCE編)」についての情報を追記しました

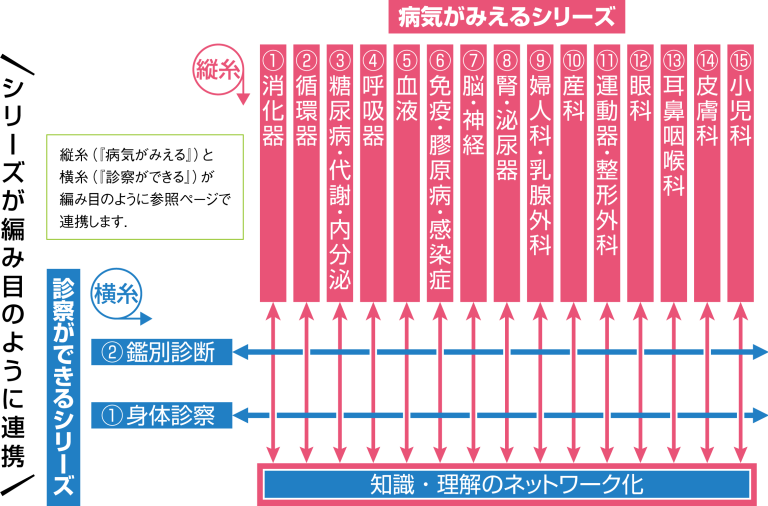

診察ができるのコンセプトは『はじめて臨床推論・鑑別診断を学ぶ人のためのガイドマップ』となります!「病気がみえる」を縦糸「診察ができる」を横糸として知識・理解のネットワーク化を図るというコンセプトで作成されています.

診療科ごとの「病気がみえる」が縦糸,それを横断するように「診察ができる」が横糸となりシリーズが編み目のように連携してより深い理解を促すことができます.

診察ができるシリーズは臨床実習を中心に活用できます!

Vol.2鑑別診断は『Post-CC OSCE』対策を中心に有効な書籍になります.

そして,診察ができるシリーズはOSCE対策だけでなく『実習・初期研修』など臨床現場でも活用することができます.

「診察ができるvol.1 身体診察」ではPre-CC OSCEにおける医療面接・身体診察・救急(心肺蘇生法)のステーションに対応しています.Pre-CC OSCEで出題される項目の手技について,イラスト・図解を交えながら解説しています.

また,「*」マークのついたセクションは「学生が臨床実習中に学修し身につけるべきだが,臨床実習前には備わっていなくても良い項目*」です.Pre-CC OSCE対策前には該当の箇所は省略して出題範囲だけを確認して対策することができます.

*診療参加型臨床実習に必要とされる技能と態度についての学修・評価項目〔1.0版〕に基づく

このようなシーンで活用ができます!vol.1身体診察を使って,実習で必要な身体診察を確認することができます.また,解説付き特典動画もついているので,適宜活用するとよいです!

手技の「やり方」だけでなく「得られた所見の評価」までを掲載し,解剖生理と連携させてわかりやすく解説してあります!

病態生理や詳しい解説は書籍で読みながら理解して,実習中などの空いたスキマ時間にさっとアプリ版などで確認する,などで活用が可能です.

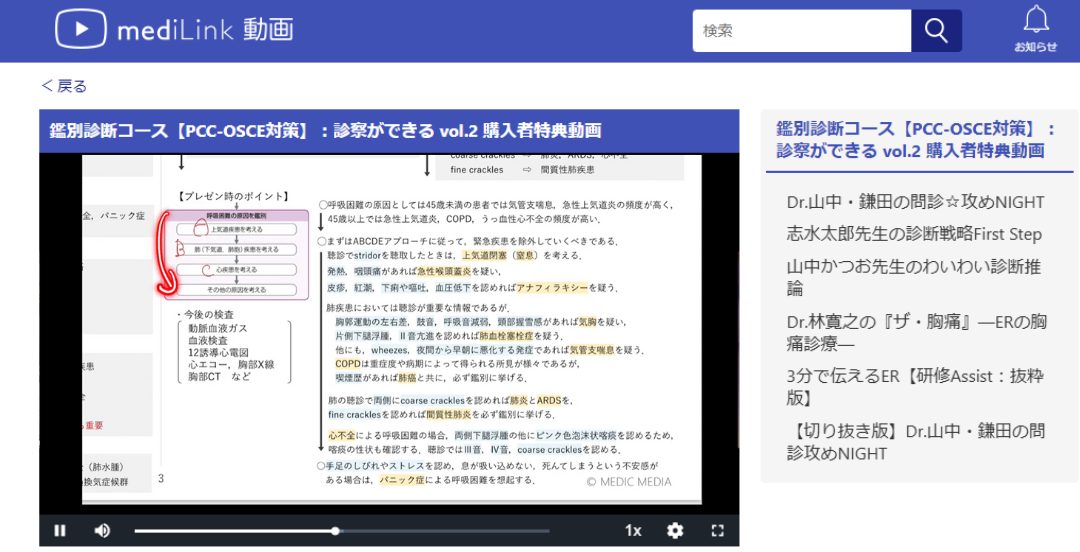

基本的臨床能力を評価する実技試験である,Post-cc OSCE対策での活用例を紹介します.

KEY QUESTIONSでは医師が実際に患者さんに問診するフレーズを記載.それらの質問の意図を本章の解説を読みながら学習することでより問診のイメージができます.

「vol.2鑑別診断」の特典動画コンテンツ「問診☆攻めNIGHT」に付属の配布プリントを使って,ロールプレイを友達同士で実際に行うことができます.Post-CC OSCE対策として実践的に学習が可能です.わからなかった点は該当の書籍ページや動画をみて確認することができます.

また,OSCE対策としてこちらの「OSCE対策ノート」が公開予定となりました.昨年度のOSCE対策プリントが大変好評だったため,今年はさらにパワーアップして登場します!

より効率的なOSCE対策,実臨床にも活用できるテキストをコンセプトに各症候を見開き2ページで解説した講義テキストになります.

昨年のものは手書きプリントでしたが,今年はより内容を充実した形でレイアウトも一新しました.また,山中克郎先生が全症候の監修を担当.OSCE対策だけでなく,実臨床でも活きる知識としてエッセンスを凝縮したテキストとなっています.

また,現在進行系で作成中ですが,こちらの講義テキストをベースにした講義動画の作成も行っています!

こちらの動画(症候抜粋版)のリリースは6月24日ころ,講義テキストの全症候編の公開は8月ころを予定しております.

このようなシーンで活用ができます!

実習で鑑別を想起する,そんなシーンでは『vol.2 鑑別診断』が活用できます.

診察にあたって,どのような内容を問診すべきかイラスト・図を交えて解説しています.その際に注意すべきことなども記載しています.聴取できた症状から診断を想起できるフローチャートや身体所見も掲載しています.

また,次のようなシーンでも活用できます.

疾患を軸に他の鑑別を挙げたり,今後の対応について考えるシーンで活用ができます!

また,それらの疾患の評価で必要なスコアも多数掲載しています.スコア評価をすることでより実践的な診察の評価ができます.

また「vol.2 鑑別診断」に掲載されている『基本的臨床手技』章とあわせて学習することでPre-CC OSCEに出題される課題をすべてカバーできます.

このような,研修医になってからの初期対応でも活用できます!

また,診察に時間的制約があるような救急当直外来でも活用できます!

このような救急外来のシーンでも活用できます!上記のシーンでは「救急車搬送時の初期対応」の章が活用できます!

いかがでしたか『診察ができる vol.1 身体診察』『診察ができる vol.2 鑑別診断』の魅力は伝わりましたでしょうか!?

『vol.1 身体診察』はこちらから『vol.2 鑑別診断』はこちらからチェック!

今後とも『診察ができる』シリーズをどうぞよろしくお願いいたします!

(更新情報)

2024/5/1 記事公開

2025/6/16 内容更新

『診察ができる vol.1 身体診察』の購入はこちら

『診察ができる vol.2 鑑別診断』の購入はこちら

『診察ができる』はmedilinkアプリにて電子版のご利用が可能です.アプリ版のご購入はmediLinkサイトをご利用ください.