診察ができる vol.2 鑑別診断

● Pre-CC OSCE(オスキー)とは?

● 実施の時期は?

● 試験の概要は?

● ステーションの構成は?

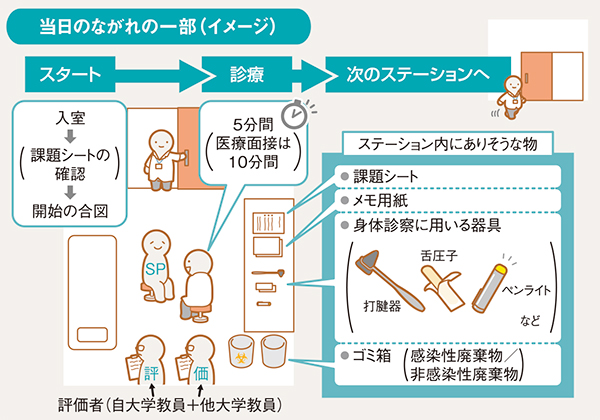

● 実際のながれは?

● 不合格になったら…?

●『診でき』で診察・手技がバッチリわかる!

●『診でき』はOSCE後もずーっと役立つ!

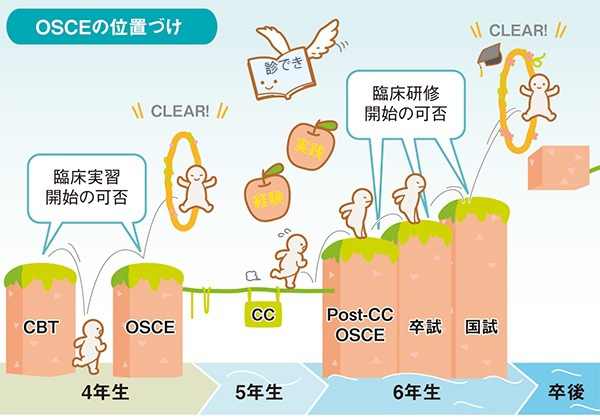

Pre-CC OSCEはCBTとともに,共用試験を構成しています.共用試験は,診療参加型実習(クリニカル・クラークシップ:CC)に参加するためのいわば“仮免許”試験として法的に位置づけられています.

CBTが医学的知識の理解を評価する学力試験であるのに対して,OSCE(Objective Structured Clinical Examination:客観的臨床能力試験)は医療面接や身体診察,手技などの基本的臨床能力を評価する実技試験です.

実際に医療現場に足を踏み入れる前に,「きちんとした言葉遣いや態度で問診ができるか」「基本的な診察・手技が身についているか」といった点を確認するための試験,というわけです.

だからこのOSCEはPre-CC OSCEと呼ばれているのです(本記事ではOSCEと略します).

また,2023年4月からOSCEはCBTとともに公的化され,全ての大学において同一の基準で試験が行われるようになりました.

なお6年時には,臨床実習終了後にその成果を評価するPost-CC OSCEも行われます.

詳細はコチラの記事をご覧ください.

OSCEは多くの大学においてCBTの前後,つまり多くは4年生の間に実施され,診療参加型実習に参加するための条件となります.

また2020年からは,Post-CC OSCEも全ての大学で施行されるようになっています.

試験会場にはステーションと呼ばれる部屋が複数用意されており,受験者は各部屋を巡回して実技試験を受けます.

各ステーションでは大学内部の教員と他大学の教員が,一定の基準のもと,学生が行った診察・手技や態度などを採点します.

ステーションの数や採点する教員の人数は大学によってまちまちですが,必要最小限のステーション構成は次項のように決まっていますので,特に対策しておく必要があります.

なお,医療面接や身体診察はSP(Standardized Patient)と呼ばれる標準模擬患者に対して行いますが,直腸診など実際に行うことが困難な手技にはシミュレーターが用いられます.

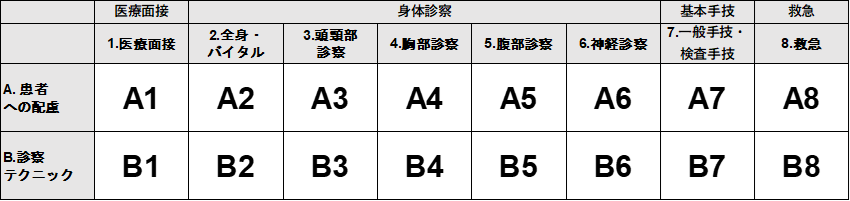

課題は,現時点で以下の8つが課せられています.

①「医療面接」

②「全身の状態とバイタルサインの測定」

③「頭頸部診察」

④「胸部診察」

⑤「腹部診察」

⑥「神経診察」

⑦「基本的臨床手技(一般手技・検査手技)」

⑧「救急」

さらに令和7年度には,⑨「四肢と脊柱の診察」⑩「感染対策」を加えて,全10課題とすることが検討されています.

そして,このそれぞれの課題について,「患者への配慮」と「診察テクニック」の2つの観点からそれぞれ評点が付けられることになります.

ここまでの情報を表にまとめてみました.

ただし,それぞれの評点がそのまま判定対象になるわけではありません.

いくつかの領域の評点をまとめて5カテゴリーに分類し,そのカテゴリー内の評点の合計で判定されます.

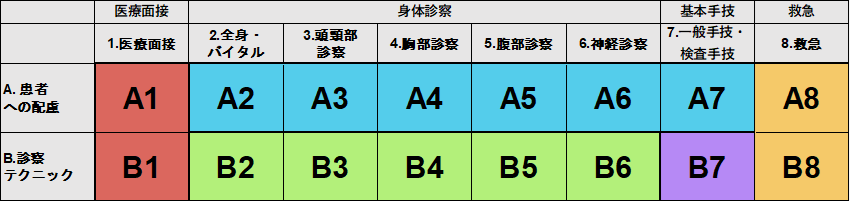

そのカテゴリーごとに,上の表に色を付けてみました.

評価カテゴリーはそれぞれ

1.「医療面接」:A1,B1(単一領域として評価)

2.「患者への配慮」:A2~A7

3.「診察テクニック(身体診察)」:B2~B6

4.「診察テクニック(基本的臨床手技)」:B7

5.「救急」:A8,B8(単一領域として評価)

となっています.

このうち,2.「患者への配慮」と3.「診察テクニック(身体診察)」が,複数の診察・手技での評点を合計して判定を行うカテゴリーです.

つまり,例えばこのカテゴリー内の1つの診察・手技を失敗しても,他の評点が高ければ挽回できる可能性があるということです.

たとえ1つ失敗してしまっても,挽回できる可能性を信じて冷静に受験し続けるのが大事ということですね!(もちろん,失敗しないように準備するのが大前提ですが)

※なお,「診療参加型臨床実習に必要とされる技能と態度についての学修・評価項目(1.0版)」には,基本的臨床手技として

D-1 一般手技:静脈採血,導尿など

D-2 外科手技:縫合

D-3 検査手技:12誘導心電図

の3種類が記載されています.

ですが,先にお見せした「令和5年度からの臨床実習前共用試験の合格判定について」を元に作成した表では,基本的臨床手技の欄には一般手技,検査手技のみが記載されています.

つまり,現状ではPre-CC OSCEには外科手技は出題されないということです.

より詳細な情報は医療系大学間共用試験実施評価機構のサイトを確認してください.

各ステーションのドアを開けたら,まず受験番号・名前を名乗ります.

入室から実技開始の合図までに少し間があるので,手指消毒をしたり課題シートを確認したりしておきましょう.

室内には2名以上の教員とSPがいて,必要な器具も置いてあります.

学生は用意された課題の指示に従い,制限時間(試験により5~10分)内に診療を行います.

各ステーションのインターバルは数分程度と短く,次々とステーションを移動し,試験を受けます.

Pre-CC OSCEに不合格となったら再試験があります.

ただし,再試験を受験するのは課題到達基準に達しなかった領域(≒手技)のみです.

例えば,神経診察が上手くできずに再試験となった場合,先に挙げた表の通り到達判定は他の領域と合算して行われています.しかし再試験は神経診察だけ受験すればよい,ということです(ただし,再受験料はCBTとOSCEの合計金額をもう一度支払うことになります).

再試験の合格判定は,再試験を受験した領域の評点のみを入れ替え,残りは本試験のデータを用いて行われます.

ちょっと仕組みが複雑ですが,そもそも再試験にならないよう,しっかり対策して臨みましょう!

ここまでOSCEの内容についてご説明してきましたが,一番気になるのは「実際のOSCEって難しいの?」「どうやって対策したらいいの?」ということだと思います!

昨年度に受験した方々のアンケート結果を見ながら,先輩たちがどのように対策してきたのか見ていきましょう!!

(アンケートにご協力いただいた皆様,ありがとうございました!)

「1ヶ月くらい前」という声が約半数,次いで「2週間くらい前」が多いですね.

試験の1ヶ月くらい前,遅くとも2週間くらい前から準備を進めておくと安心ということですね!

「ふつう」と「そこそこ難しかった」という意見が合わせて約8割と多いですね.難易度としては予想通りだったか,あるいはそれより少し難しかったということでしょうか.

それでは,「ふつう」「そこそこ難しかった」と回答してくれた人たちの回答理由もいくつか見てみましょう!

「ふつう」と回答した理由:

・独特な緊張感と時間制限があることで焦ってしまうことがあったが,試験項目自体は練習すればできるものだと感じた.

・練習したそのままを本番もやれば良かったため。ただ、練習で想定していないことも少しあったりして、その時は動揺してしまった。

・内容自体は練習のものと変わらないが、独特の雰囲気や緊張感に飲まれそうになりました。

「そこそこ難しかった」と回答した理由:

・思っていたより緊張しました。予行演習を何度も重ねていましたが、筆記試験と違いやり直しが効きづらい試験だったのでミスしてはいけないというプレッシャーが大きかったです。

・圧倒的に時間制限が厳しく感じた。試験そのものの難易度はそこまでではないが、タイムプレッシャーで焦ってしまった。

・課題の量が多く、時間制限もあるため素早く確実にこなさないといけなかったから。

どちらの場合も緊張・プレッシャー,時間制限,想定外という言葉がよく出てきていますね.

時間制限や雰囲気のプレッシャーはどんな試験にも付き物ですが,5分(医療面接は10分)と短時間でこなさなければならないこと,しかも手技というやり直しづらい内容なこともあって,より一層感じられるということですね……!

ただし,試験内容自体は練習をしっかりしていれば問題なさそうです.「練習で想定していなかったことが出題された」という意見も頂きましたので,基本の流れだけでなく,様々なパターンを想定した練習を重ねておけば,本番でも問題なく対応できるでしょう!

この質問には皆様からいろいろな回答を寄せていただいたのですが,その中からいくつか見てみましょう.

・「なぜその動作をするのか」です。例えば,どのタイミングで手指衛生をするとか,どの順番で身体診察をする,とかです。項目を一つずつ暗記するのではなく,流れで覚えました。

・手技の名前を覚えること。くじ引きを作ってその手技をする練習を友人と行っていた。

・医療面接や身体診察は複数の友達とやり合って、アドバイスをもらった。人が偏ると同じ勘違いをしている事があるので、色んな人に見てもらうと間違いに気づける。時間に余裕はないので、練習の時から時間内に収められるように意識した。

まず1つ目,どんな手技にもいくつかのプロセスがあり,それぞれに行う理由があります.それを意識しながら流れで覚えていくのは,実臨床にも役立ちそうな勉強法ですね!

次に2つ目,OSCE本番ではどの手技が問われるのかステーションに入るまでわかりません.どの手技が出題されてもすぐに対応できるように,ランダムで出題しあうのはとても良い対策法ですね!同じような回答を寄せてくださった方も多くいました.

そして3つ目,知識の偏りをなくすことと時間制限に備えた練習についてのご意見ですね.たしかに,いろんな人と確かめ合うことで,自分のミスに気づけたり理解が深まったりしますよね!友達と助け合うことで一緒に試験を乗り越えましょう!!

時間制限についても多くの回答を頂きました!先にもご紹介した通り,本番で時間制限のプレッシャーに苦しめられる人は多いようです……

練習のときから時間制限に備えて対策しておくことで,本番でも焦ることなく臨めそうですね!!

それでは,ここまでの話をまとめましょう!

①OSCE対策は試験の1ヶ月前には始めましょう.

②練習しながら手技の背景知識も併せて勉強しておくと覚えやすいです.

③本番を想定して,様々なパターンを想定した練習や,時間制限やランダム出題などの練習もしておきましょう.

④友人どうしでアドバイスしあいながら,お互いに学びを深めていきましょう!

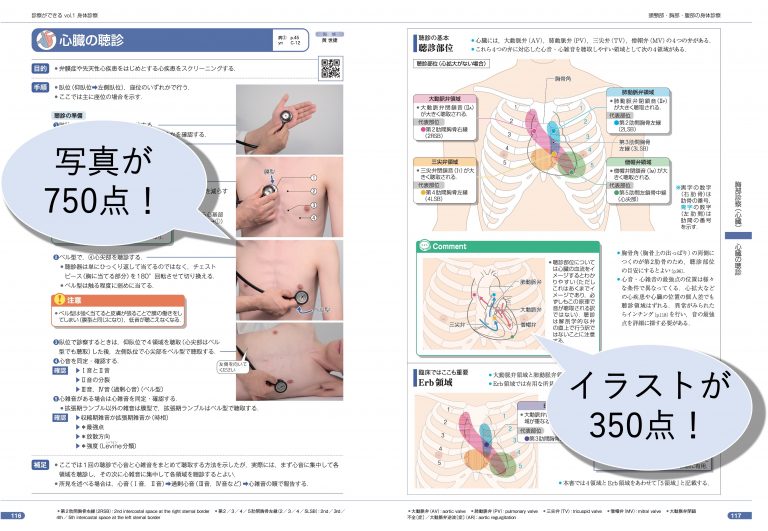

さて,昨年の7月4日に発売された『診察ができる vol.1 身体診察』はOSCE対策にピッタリなんです!

『診察ができる』は350点以上のイラストや図版を使用し,身体診察についてわかりやすく解説されています.

さらに手技を行っている様子の「写真」も約750点掲載されていて,手技のやり方が目で見てわかるようになっています.

さらにさらに,各ページに掲載されているQRコードを読み取ると,なんと130本以上の診察動画が見られるんです!プロフェッショナルの先生方の診察・手技を見て,診察・手技のやり方やコツをバッチリ掴みましょう!!

本誌や動画で紹介している手技の手順は,最新の『診療参加型臨床実習に必要とされる技能と態度についての学修・評価項目(第1.0版)』に準拠しているので,安心してOSCE対策に役立ててください!

なお,この『診察ができる vol.1 身体診察』は,身体診察についてだけではなく,付録として「心肺蘇生法」が掲載されています.

さらに,2024年4月に発行された『診察ができる vol.2 鑑別診断』には付録として「一般手技」「検査手技」「感染対策」について掲載しています.『診察ができる vol.2 鑑別診断』はPost-CC OSCEで問われる主要症候・鑑別診断をカバーしており,6年生のときまで役立つセットになっています!

つまり,『診察ができる vol.1 身体診察』『診察ができる vol.2 鑑別診断』の2冊で

Pre-CC OSCE(4年生)とPost-CC OSCE(6年生)の範囲が完璧にカバーできるんです!

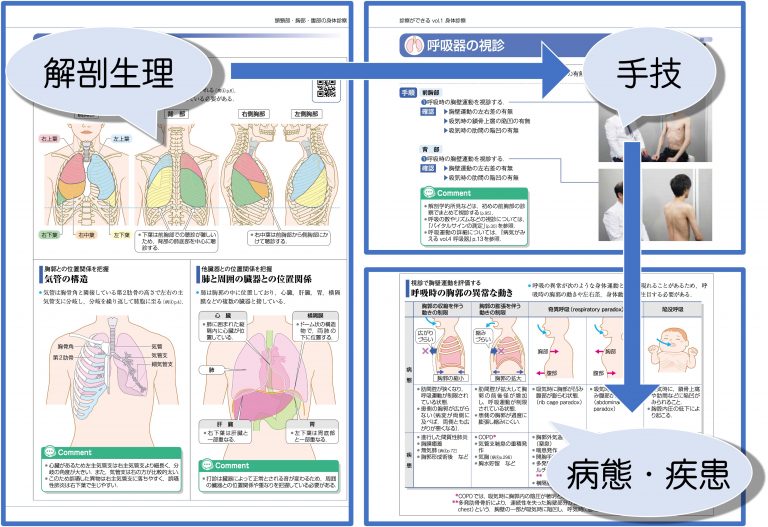

さらに,本書はOSCEを終えた後もずっと役立つ工夫が満載です.

『診でき』では,そもそもの前提知識である「解剖生理」から「手技の方法」,その後の「得られた所見の評価」や「病態や疾患」まで結びつけて解説しています.

そのため,『診察ができる』を使えば,手技のやり方だけに留まらない,より臨床に即した実践的な学習ができるんです!

だからこそ,OSCE後の臨床実習,Post-CC OSCEや国家試験,さらに臨床研修まで末永く使うことができるのです!!