レビューブック 必修・禁忌(第5版)

皆さんこんにちは,編集部です!

4月になって,いよいよ最高学年となった6年生の皆様においては,国試受験への現実味が湧いてくる時期なのではないかと思います.

さて,皆様の受験される医師国家試験は,「一般臨床」と「必修」の2種類のセクションからなります.

「一般臨床」では相対的におよそ下位5%以内に入らない点数を取ればよいのですが,「必修」では絶対に8割を得点できなければ問答無用で不合格となってしまいます.

そのため,優秀な受験生でも「必修」の緊張感にやられて,思わぬミスをしてしまう…といったことも少なくありません.

この記事では,その「必修」を早め早めから対策することで,見事必修の緊張感に打ち勝ち,国試に合格された先輩の体験談を紹介します!

日本医科大学 S.Hさん

私は部活を6年生の秋まで行うと決めていたため,4,5年生の実習の合間にQ-Assistを見切ったり,クエスチョン・バンク(QB)でメジャー・マイナーを一通り解いたり,早めに計画しコツコツ勉強するタイプでした.

必修については,5年生までは特別な勉強はしていませんでした.しかし,私の大学は6年の6月に第1回の卒業試験があったため,また,マッチングの筆記試験で国試の過去問が出る病院を受ける予定だったため,6月半ばまでに国試の内容を一通り完成させたいと思いました.

そこで,6年生の4月〜5月末にかけて,Q-Assistのさとみな先生の必修ガイドライン講座を全て見て,QBのvol.7必修問題を1周解き終えました.そのおかげで,必修の概要を理解し,診察・手技,検査や倫理観の問題などの必修特有の分野について把握することができました.そこからはしばらく必修に特化した勉強はしていませんでしたが,模試や卒業試験でも安定した成績を取っていました.

11月初めに最後の卒業試験が終わったタイミングで,いよいよ国試に向けて勉強する必要があると考えました.Q-Assistの動画を見たのがかなり前で不安になったので,必修の講義動画を見たり,QBの必修問題を部分的に解き直したりしました.直前期で時間もなかったため,一般臨床対策である程度学習が補えて割と自信もあった「主要症候」や「主要疾患・症候群」は解かず,必修特有の分野である「基本的手技」や「医療面接」を中心に解き直しました.

必修の講義動画は11月中に見終え,12月から国試までは一般臨床対策として,直前講座を見たり,模試を複数受けたり,QBの回数別,臓器別の問題演習をしていました.この時点で必修に関しては,基本的手技に不安を感じていたため,QBの必修問題の基本的手技の部分をもう一度解きました.

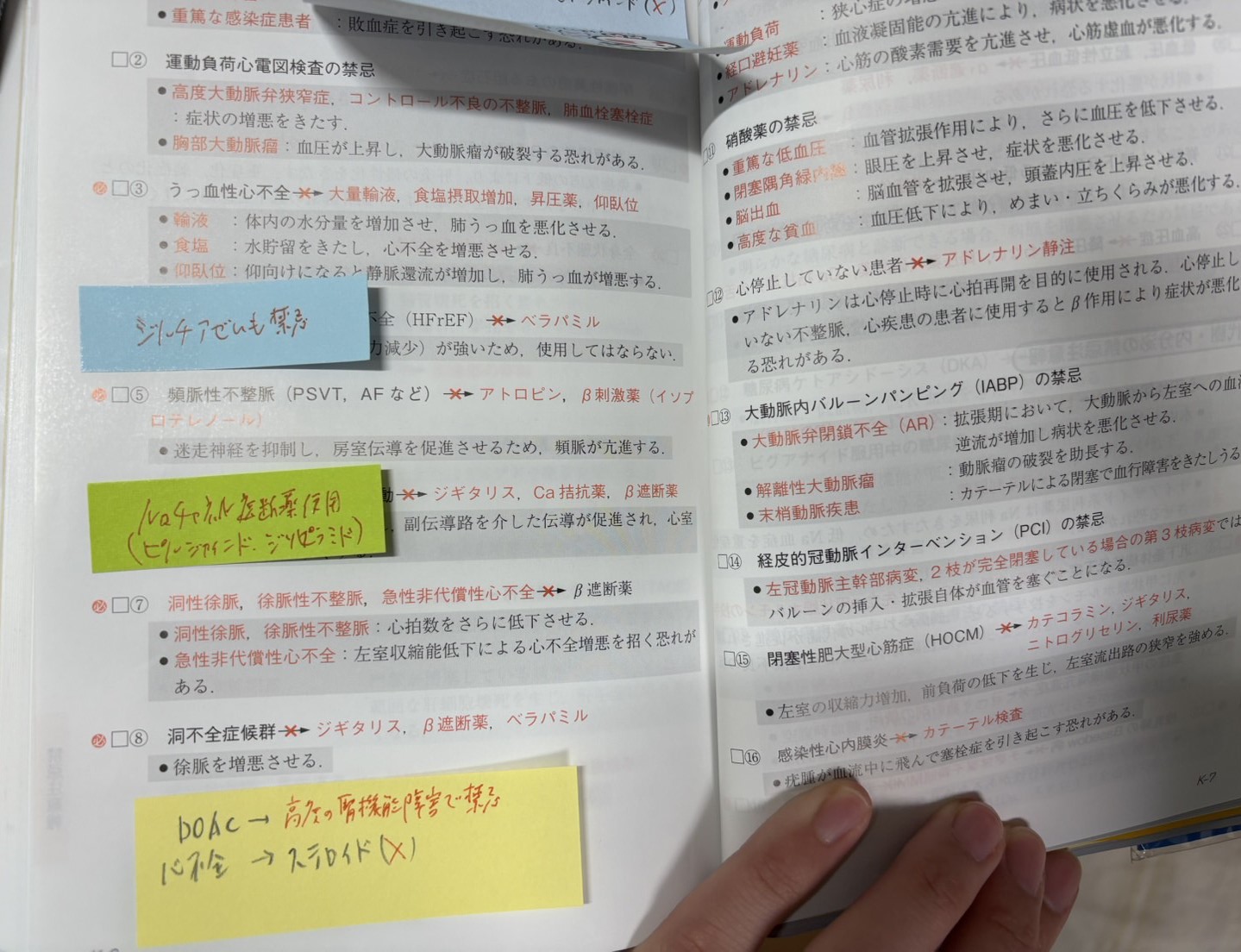

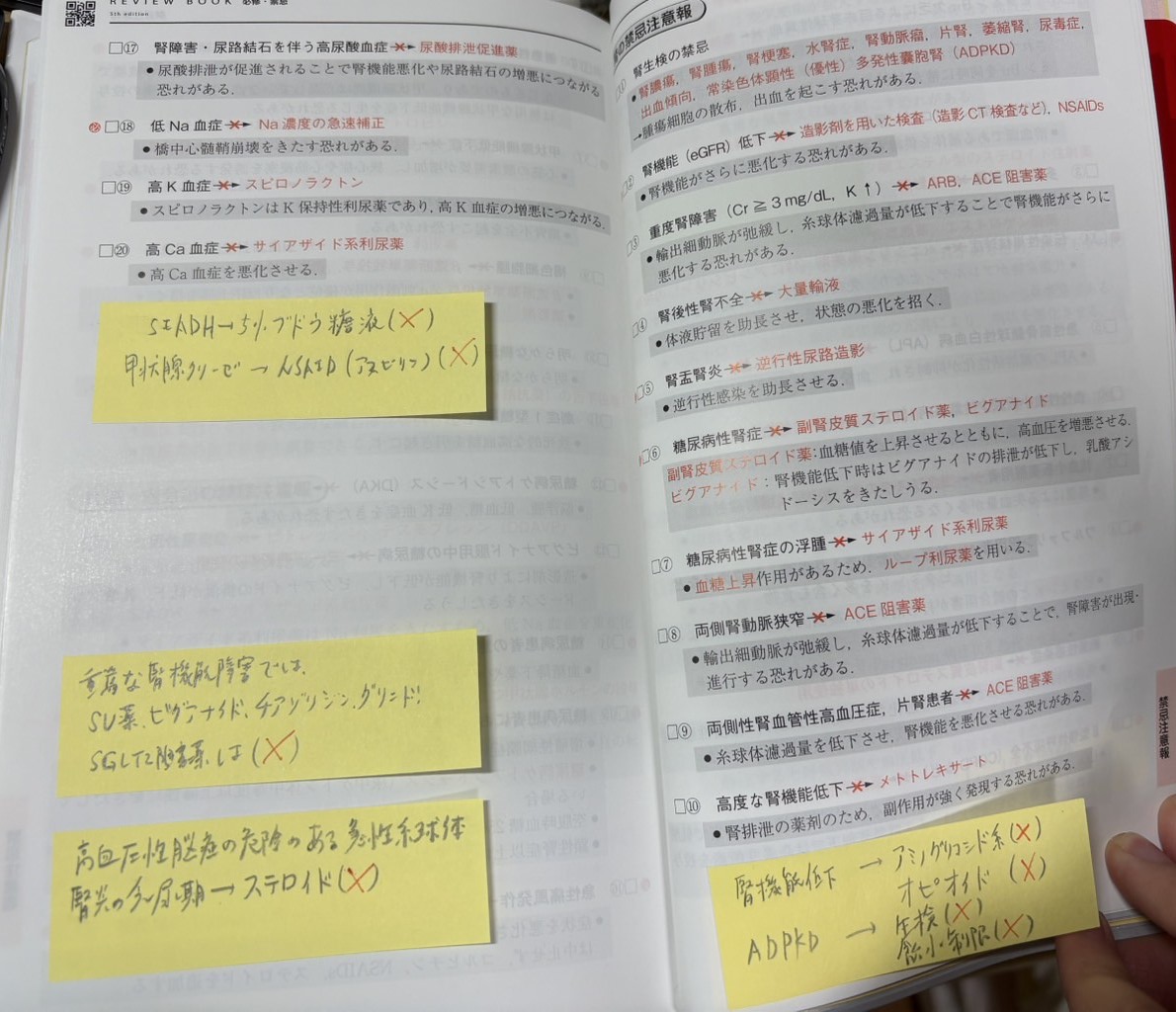

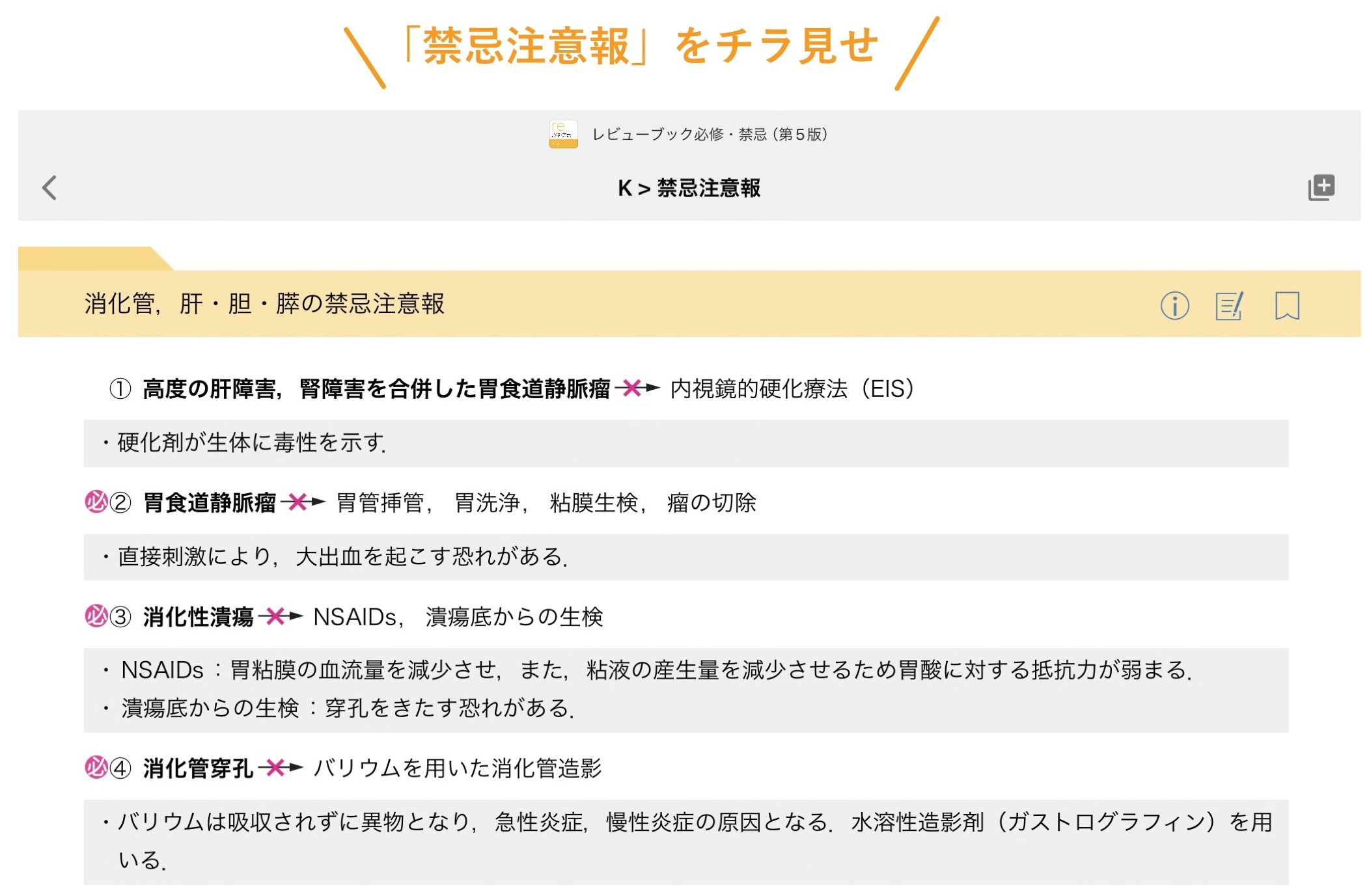

また,禁忌対策として1月初旬に『レビューブック必修・禁忌』を購入したため,「診察・手技」,「検査の基本」の章を1周読みました.巻末の禁忌注意報は何周も読んで,模試やQBで出会った禁忌を書き込んで使っていました.

国試当日は,書籍では唯一『レビューブック必修・禁忌』を会場に持ち込んだため,必修の前の休み時間は『レビューブック必修・禁忌』の診察・手技と禁忌注意報をパラパラ見ていました.

国試が終わった今振り返ると,必修対策に関しては,6年6月までの間に一度土台を固めていたことが大きく,卒業試験,マッチング,国試を安心して乗り越えられたと思います.

必修は,一般臨床の勉強をしていたら自然と8割を超えるようになったという人も少なくないです.しかし,国試当日は今までにないくらい緊張します.当日必修8割のプレッシャーに勝つために,春から必修対策の動画を見たり,QBを解いたり,コツコツと勉強することをおすすめします.

早期から必修向けの講座を駆使して対策することで,国試に安心して臨むことができたようですね.

本稿で先輩が使っていた「必修ガイドライン講座」は,さとみな先生が必修で大切なポイントを総ざらいしてくれる,まさに「必修って対策しにくいな…」に寄り添った講座!

必修には,手技や検査など必修特有の問題もありますが,そういった内容ももちろんカバーしてくれており,「必修落ち」に怯える受験生の強い味方になってくれます!

▼必修ガイドライン講座の詳細はこちら!▼

また,同じく先輩が使っていた『レビューブック 必修・禁忌』は,必修特有の手技や医療面接などにまつわる内容などをまとめているほか,「禁忌注意報」で禁忌事項もまとめて確認できちゃいます!

『レビューブック 必修・禁忌』について,より詳細な内容は以下のリンクをご覧ください!

『レビューブック 必修・禁忌』の書籍版をお求めの方はこちらからどうぞ!

アプリ版「レビューブック 必修・禁忌」はmediLinkストアから!