イヤーノート2027 内科・外科編

医学生のみなさん,こんにちは.メディックメディア編集部です.

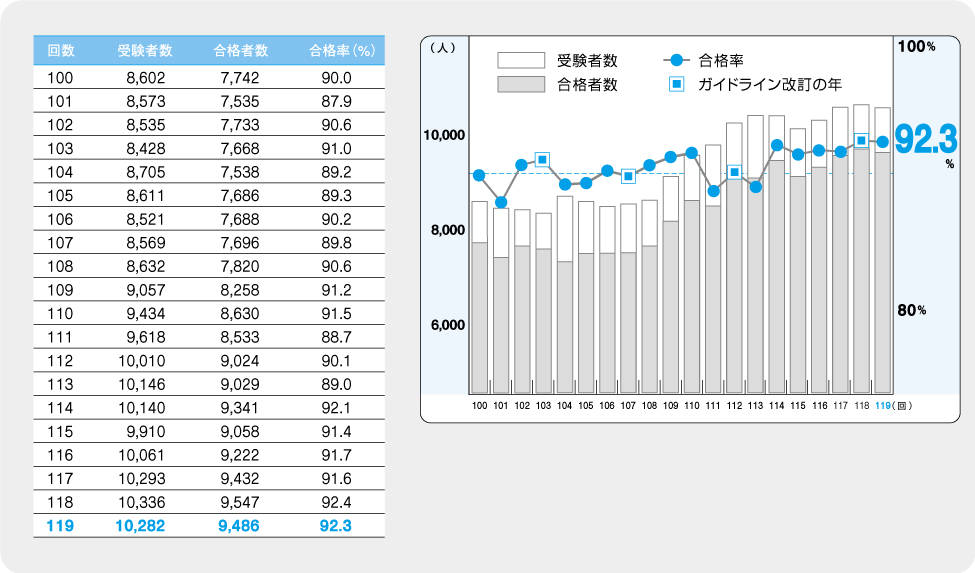

2025年2月8,9日の2日間にわたり,第119回医師国家試験が行われました.

メディックメディアでは国試採点サービス「講師速報」を毎年行っているのですが,

おかげさまで今回なんと9,700人を超える受験生の方にご参加いただき,

たくさんの解答情報を得ることができました.

そこで,このコーナーでは採点サービスで得られた情報などに基づき,

119回国試の傾向はどうだったのか,

受験生はどのような問題でつまずくのかを分析していきたいと思います.

119回国試対策に,ぜひ分析結果を活用してください.

★119回国試の問題集・マークシートのダウンロード(無料)は,こちらの記事から行えます★

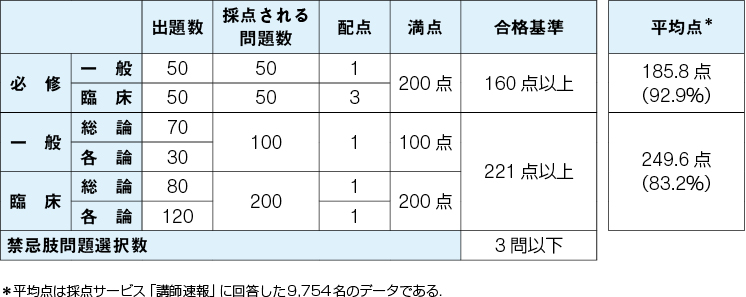

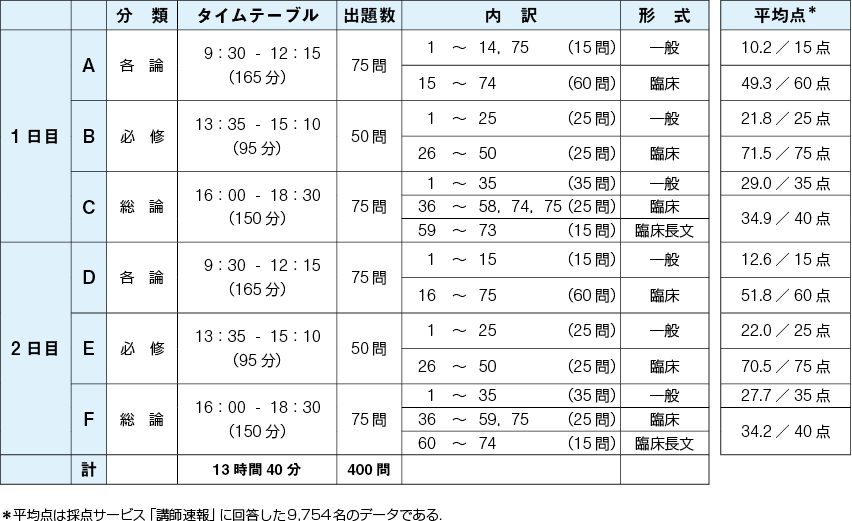

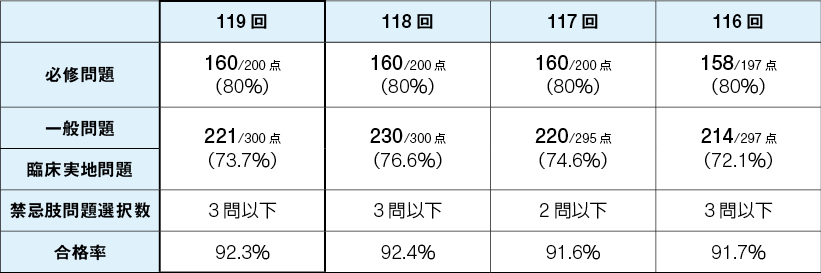

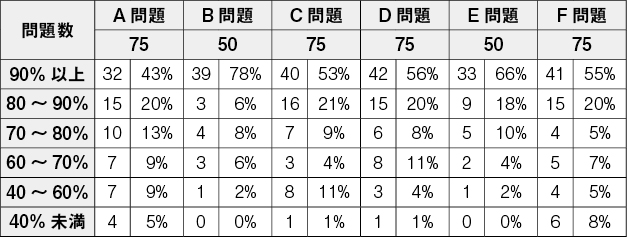

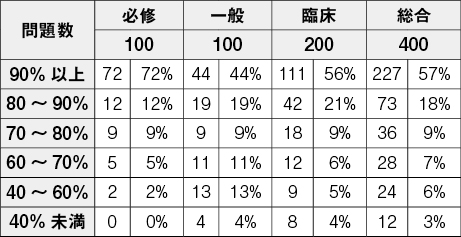

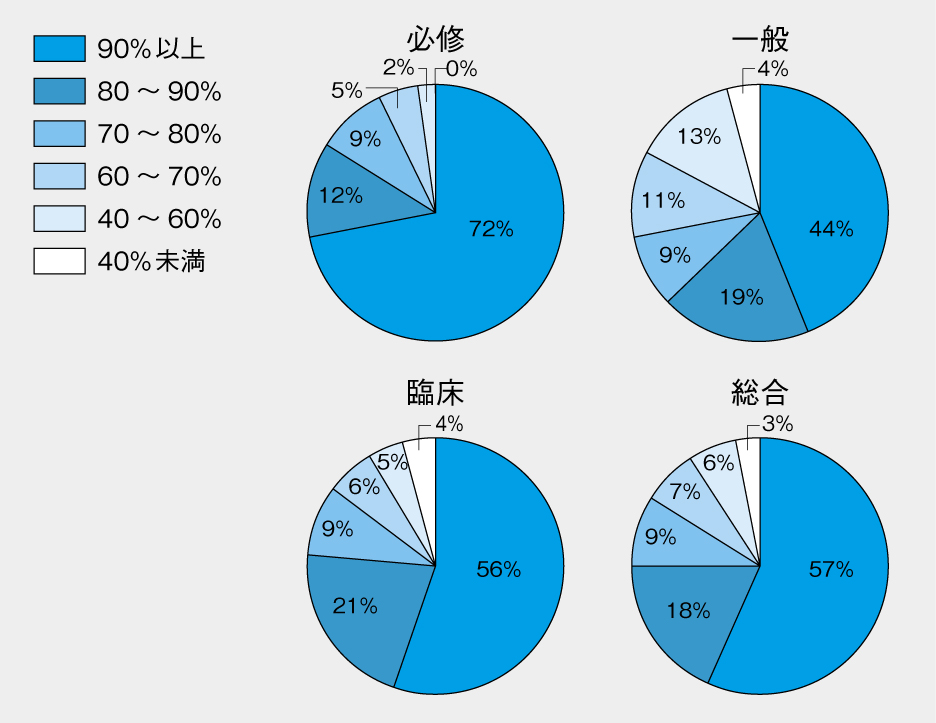

まずは119回国試の概要から整理していきましょう.

以下に,国試の配点,時間割,合格基準,合格率の推移,正答率分布のデータを示します.

国試では毎年,出題傾向に特徴がみられます.近年の国試の傾向をつかむことは,自分が受ける国試対策を考える上で非常に重要です.今回の119 回国試の分析を通じて,今後の国試対策について考えていきましょう.

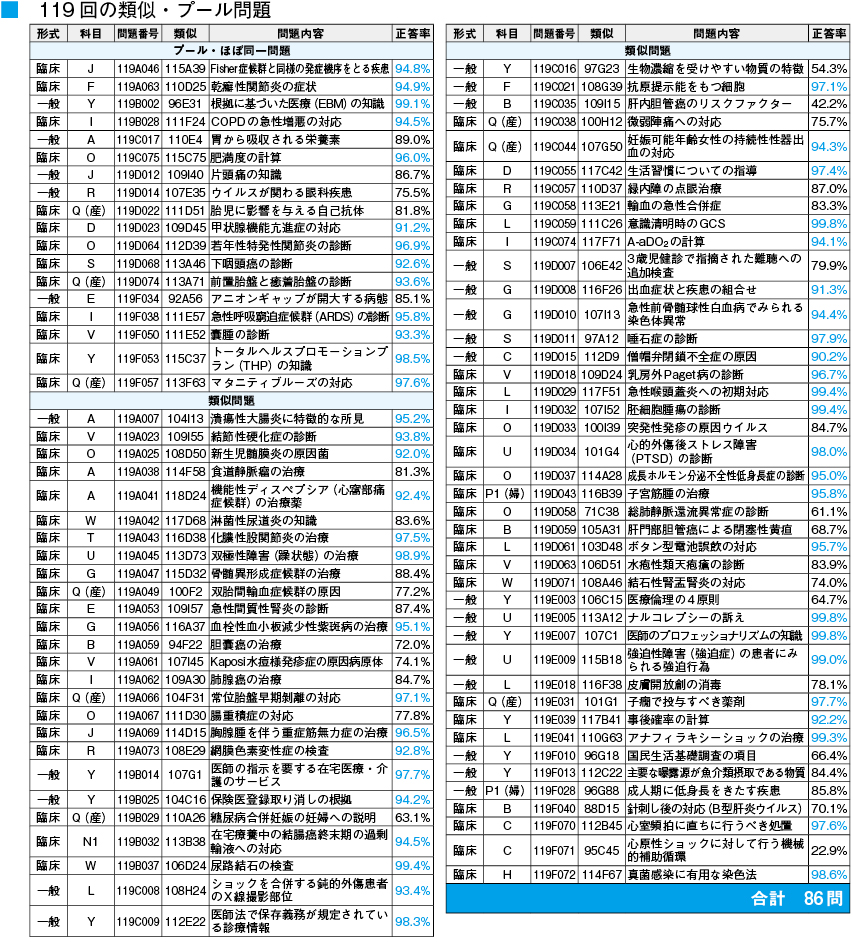

類似問題についてみてみましょう.119回国試400問中,過去の国試と類似の問題は86問でした.全体の約20%,つまり5問に1問を占めています.これらの問題の平均正答率は90%近くと総じて高くなっています.つまり,絶対に落とせない問題群といえます.

過去問対策は,国試対策では必須です.

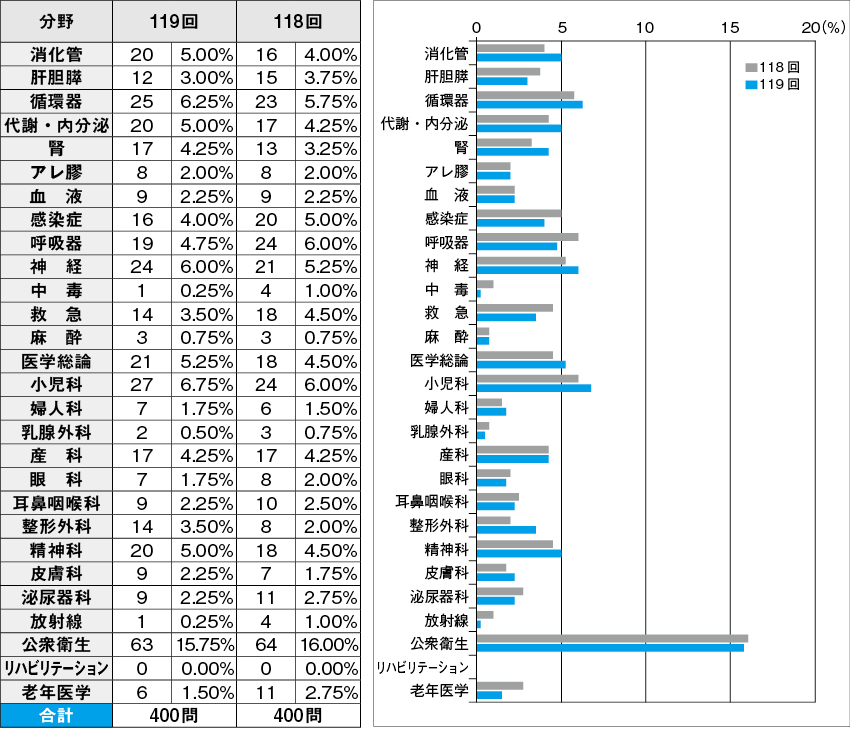

119回国試400問の科目別出題比率をみてみましょう.

公衆衛生は毎年出題数が多く,絶対おろそかにはできない分野です.その他の科目については,年によって若干の変動がありますが,119回国試では,消化管,循環器,代謝・内分泌,神経,医学総論,小児科,精神科で20問を超える出題がありました.これらの科目は,たとえ時間がなくても必ず対策に時間を割くようにしましょう.一方で,麻酔,乳腺外科,放射線,中毒,リハビリテーションなどは出題数が極めて少ないため,後回しにしてもよいかもしれません.科目ごとの出題数格差が年々広がってきている印象があり,学習の重み付けはさらに重要になってきているといえるでしょう.

ベスト5 :1.公衆衛生 2.小児科 3.循環器 4.神経 5.医学総論

ワースト5:1.リハビリテーション 2.放射線 3.中毒 4.乳腺外科 5.麻酔

科目ごとの出題比率は年によっても変動があります.出題比率の変動は,その年の疾患ガイドラインの変更の有無や話題になったニュースに影響されることもあるため,そうした時事的なトピックスにアンテナを張っておくことが重要です.

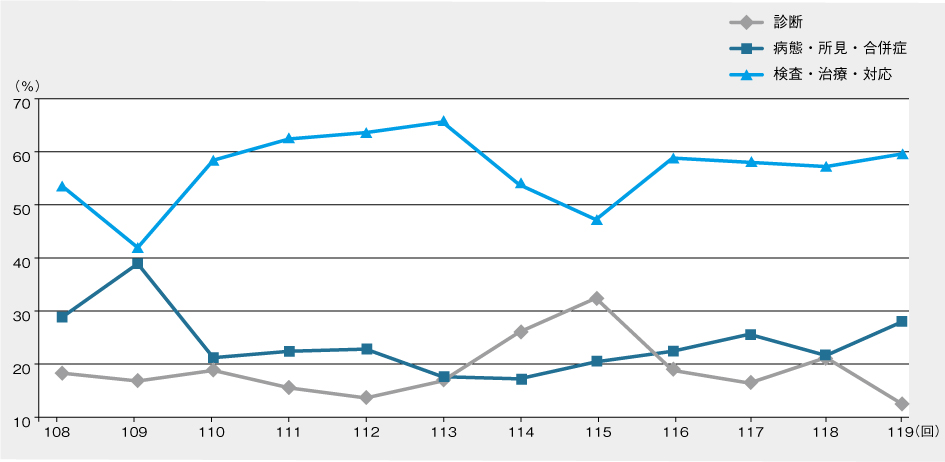

臨床問題は,ある症例について年齢,性別,現病歴,身体所見,検査所見,画像などが呈示され,それらを解釈して解答する問題です.臨床問題では,何が問われるかという形式をおおまかに分けると以下のようなパターンがあります.

1.診断名を答える問題

2.考えられる病態,所見,合併症(医原性も含む)を答える問題

3.適切な検査,治療などの対応を答える問題

そして,これら3つのパターンの割合は下のグラフの通りです.

年によって変動はあるものの,近年は,いずれも「検査・治療・対応」を聞く問題の比率が高くなっています.119回では出題基準の変更があったものの,出題傾向そのものに大きな変化はなく,依然として検査や治療などのレベルの知識を要求される問題が多いものと考えられます.過去問演習だけでない,臨床に即した知識・最新トピックスに備えるためにも,『QBオンライン』で問題の周辺知識までおさえ,より理解を深めることが必要です.

解説中には『イヤーノート』や『病気がみえる』シリーズの参照ページがついているので,これらの書籍で検査・治療などの周辺知識もこまめに確認しておきましょう.

一般問題は名前の通り,ある疾患や事柄についての一般的な知識を問う問題です.クイズ形式のシンプルな問題ですが,症例文にヒントがある臨床問題と違って,正確な知識がないと解くことが難しい形式ともいえます.119回国試の分析を通じて,特に重要な点を挙げました.

◉ 一般問題の4問に1問は公衆衛生

公衆衛生は,国試全体で最も問題数の多い分野ですが,特に一般問題においては,その割合が高く,

118回では一般問題150問中44問,119回でも150問中47問(31.3%)が公衆衛生でした.合

格基準をクリアするためには,公衆衛生対策を万全にすることが欠かせません.

◉ 画像問題

画像問題は,臨床問題だけでなく一般問題にも登場します.画像のついた一般問題は,119回では10問の出題がありました.内容は,画像から診断を問うもの,考えられる病態を問うものなど様々ですが,「画像上の解剖学的知識を問う問題」,「検査や診察・手技の画像」は毎年のように出題されるため注意しておきましょう.

また,診察・手技の中でも対策しづらい画像一般問題として,「医療機器画像問題」があります.これは,その器具を見たことがあるかどうかで難易度が大きく変わる厄介な問題です.最低限,以下のような対策をしておきましょう.

■医療機器画像問題対策

1.臨床実習中から,現場で使用する機器を意識して見ておく

2.過去に出題された医療機器の問題を確認しておく

必修問題は,一般形式50問,臨床形式が50問(うち2連問× 10)出題されます.合格基準が絶対基準で8 割と高い項目です.必修問題の正答率は,90%以上は誰でも反射的に解けるレベル,70~80%は国試受験生であれば大体の人が知っているレベル,70%未満は「これ必修なの?」とざわつくレベルで,必修としては難問です.正答率80%以上の問題は必ず解けなくてはいけない問題と意識して正答率を確認してみてください.117回〜119回を比較すると,正答率が80%以上である問題数は同じ84問であり,難易度は昨年,一昨年とほぼ同じであると考えられます.

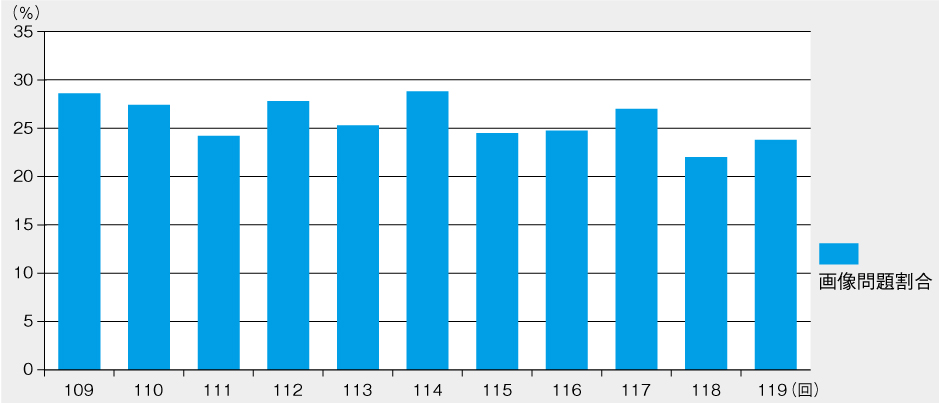

今回の国試では,全400問のうち95問(23.8%)が画像問題でした.

画像問題の多くは,問題文を読むだけでは解けず,画像を判読する力がないと正解できません.特に臨床問題では,画像問題の出題率が高く(250問のうち86問),合否を分ける大きな要素となりました.『病気がみえる』や『イヤーノート・アトラス』で,各疾患の画像についてもしっかり確認しておきましょう.

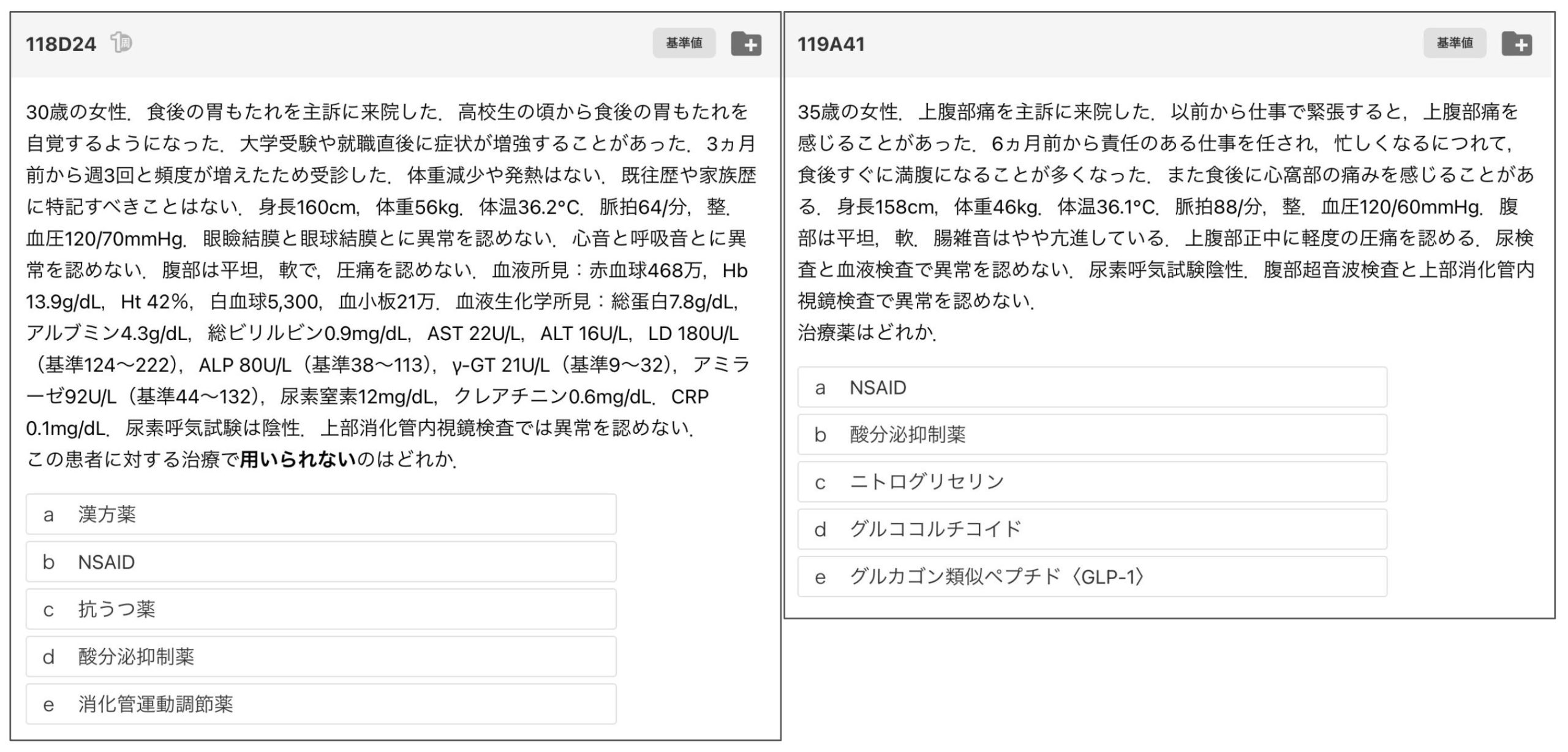

前述のとおり国試は毎年20%程度,過去の類似問題が出題されます.類似問題で重要な点は,前回出題時よりも正答率が大幅に上がる傾向にあることです.例えば今年の119A41では118D24と類似した,機能性ディスペプシア(心窩部痛症候群)の治療薬を問う問題が出題されました.正答率は79.0%であった118回から92.4%と大きく上昇しており,過去問をやっていれば正解できた問題だといえます.

これは,受験生が過去問を中心に学習しているため,一度出題された内容はほぼ頭に入っていることを示しています.以前は難問とされた問題であったとしても,再出題されれば,過去問対策で解法を知っている学生は容易に解答することができます.さらに類似問題は,前述の「119回の類似・プール問題」の表のとおり,近年の問題からも多数出題されます.

『QBオンライン』は4月にアップデートされ,119回が追加されます(基本事項,補足事項など一部の項目は6月頃公開予定です).

なお,既に購入済みの商品(ライセンス)によって,119回国試の解説が自動で閲覧可能となる場合があります.

こちらの記事にて公開・販売の日程をお知らせしておりますので,ご自身がどれに当てはまるかご確認のうえ,購入をお願いいたします.

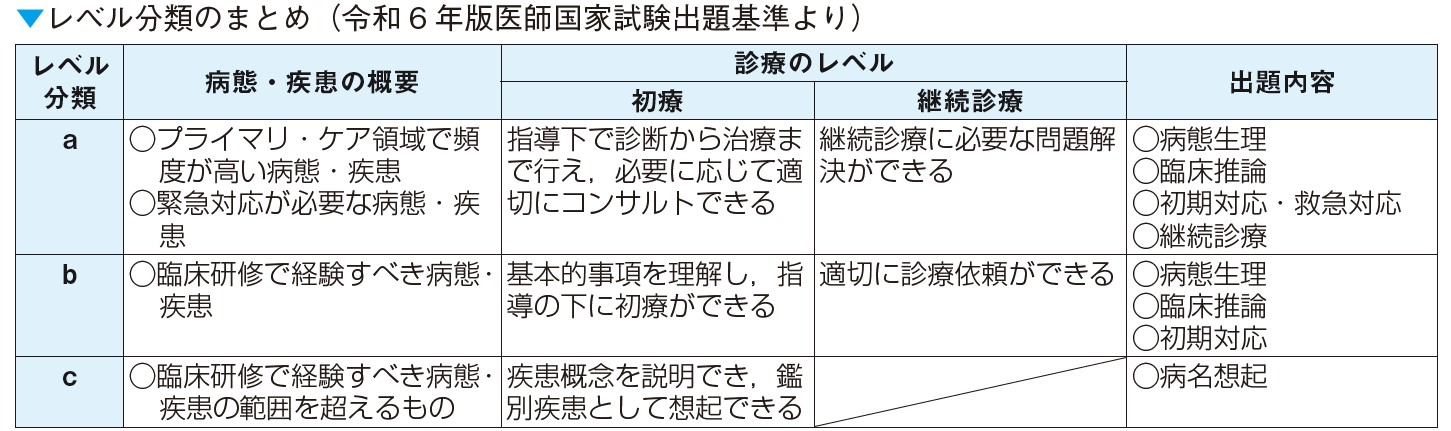

118回国試から,令和6年度版国試出題基準が適応されました(112回から117回までは平成30年度版の出題基準に基づいて作成されていました).この新たな出題基準の最大の特徴は,各論の領域に「レベル分類」が登場したことです.「レベル分類」は受験生に求められる知識の範囲に応じた分類とされており,各論領域で出題される具体的な事項名・疾病名・障害名に対して a,b,c いずれかのレベルが割り当てられています.

これにより,受験生にとって各疾患についてどの程度まで知識を身につけておくべきか,一つの目安が示されたといえます.

■ 出題割合の多い a,bレベル疾患を重点的に

119回ではどのような疾患をテーマとした出題が多かったのか,「レベル分類」を用いて各論(Aブロック,Dブロック)の出題数を集計しました.

集計の結果,119回国試の各論150問中,aレベルが108題(72%)と大部分を占め,bレベルが36題(24%)と次ぎ,cレベルはわずか5題(3.3%)に留まりました.

このことから,a,bレベル疾患の問題を確実に正解することが非常に重要であるとわかります.

※上記以外の1問は,編集部でどの出題項目かの特定が難しかった問題です.

例年出題数の多い診療科目(メジャー科,とくに循環器・消化器・呼吸器・神経・代謝・内分泌)の対策が必須であることはもちろんですが,それ以外の診療科目についても,aレベル疾患を優先的に,bレベル疾患も漏れのないようにといった視点で対策することも重要となることでしょう.

過去の国試と分析すると,近年,病態生理を問う出題や,CBT でも出題されるような単純な知識問題は減少している一方で,初療や継続診療の知識を問う実践的な出題の割合が増えています.

これらの傾向は119 回でも大きく変わらず,「レベル分類」の登場によってより明確化したともいえそうです.

a,b レベル疾患については,病態の理解はもちろんのこと,「検査・治療・対応」を問う問題に確実に解答できるよう,一連の診療プロセスを正確に理解し覚えている必要があると考えられます.キーワードを一対一対応させるような学習で終わらせず,イヤーノートを確認しながら詳細な知識も身につけておきましょう.

なかでもa レベル疾患については継続診療を問う出題も多く,慢性期の経過や合併症への対応,社会制度との連携など,俯瞰的な目線で学んでおくことが重要です.

c レベル疾患については,具体的な治療方法の暗記等は優先度が下がると言えます.そのかわり,疾患概念や病態をきちんとおさえ,臨床推論における鑑別疾患として見落としなく想起できるよう,メリハリをつけた対策を行っていきましょう.

絶対基準がある必修,出題数が約60問ある公衆衛生の対策は必須です.また直前期は,最新3回分,できれば5回分回数別の演習を行い,誤答選択肢でも知らない用語がないレベルを目指して復習しましょう.

対策コンテンツ:『レビューブック必修・禁忌』,『レビューブック公衆衛生』,『QBオンライン』

一覧はこちらをご参照ください.

(上記リンクをクリックするとPDFファイルが開きます)

一覧はこちらをご参照ください.

(上記リンクをクリックするとPDFファイルが開きます)