第117回医師国家試験問題解説

国試採点サービス「講師速報」で得られた情報などに基づき,119回国試の傾向はどうだったのか,受験生はどのような問題でつまずくのかを分析していきたいと思います.

119回国試対策に,ぜひ分析結果を活用してください.

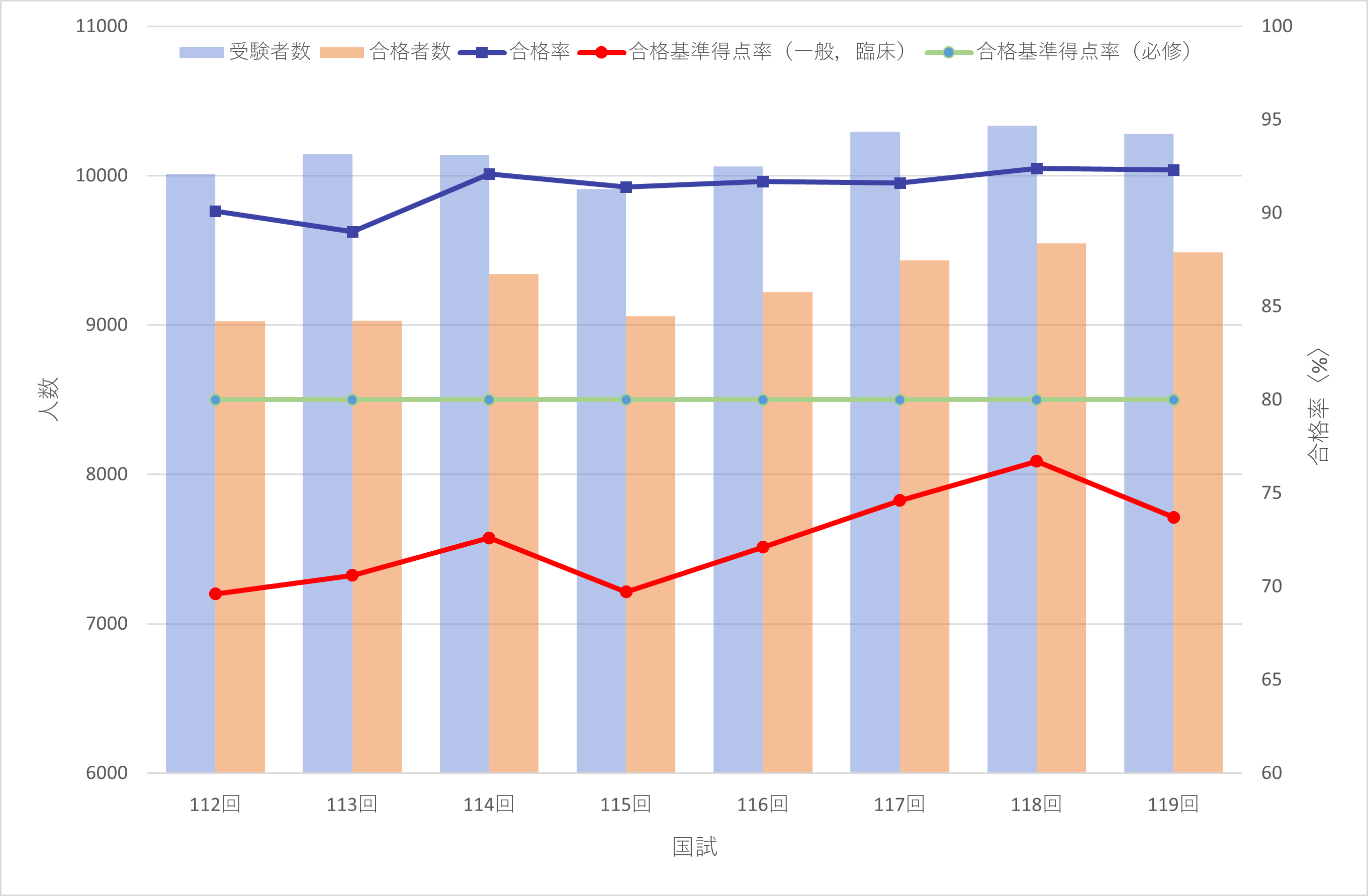

合格基準得点率(ボーダーライン)は必修問題と一般・臨床問題(必修を除く一般問題・臨床問題)とで異なります.必修問題は合格基準は80%で例年一定の絶対基準ですが,一般・臨床問題は相対基準のため,基準が毎年変動します.111回以前では一般・臨床問題の合格基準の得点率が63%台の年もありましたが,ここ近年ではボーダーラインが上昇傾向にあり,今年の119回では一般・臨床問題の合格基準が73.7%でした.118回では76.7%と過去最高水準となっていましたが,今年は少し難化したため,合格基準が下がりました.とはいえ,近年は一般・臨床でも75%前後と必修と大きく変わらないボーダーラインが求められています.

令和5年3月末に”令和6年版医師国家試験出題基準について”が発表され,新しい出題基準となりました.119回は新しい出題基準で2回目の国家試験であったため,前年度より平均得点率が下がったものと思われます.それでも近年のなかでは非常に高い合格基準となっています.

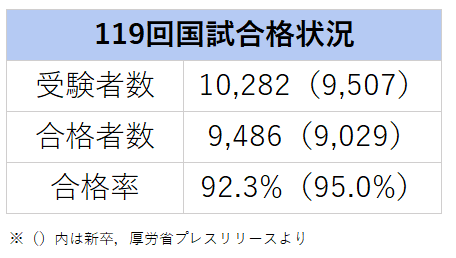

近年は毎年約10,000人が受験しており,合格率は90%前後で推移しています.新卒と既卒を合わせた合格率は今年は92.3%で,過去10年では昨年の118回に次いで2番目に高い合格率となりました.

10人のうち9人が合格する試験だけに,「他の人が解けない問題を解けた人」が合格する試験ではなく,

「多くの人が解けた問題を確実に解いた人」が合格する試験といえるでしょう.つまり,他の受験生の動向から大きく外れた勉強をしない,「不合格とならない勉強」を心がける必要があります.

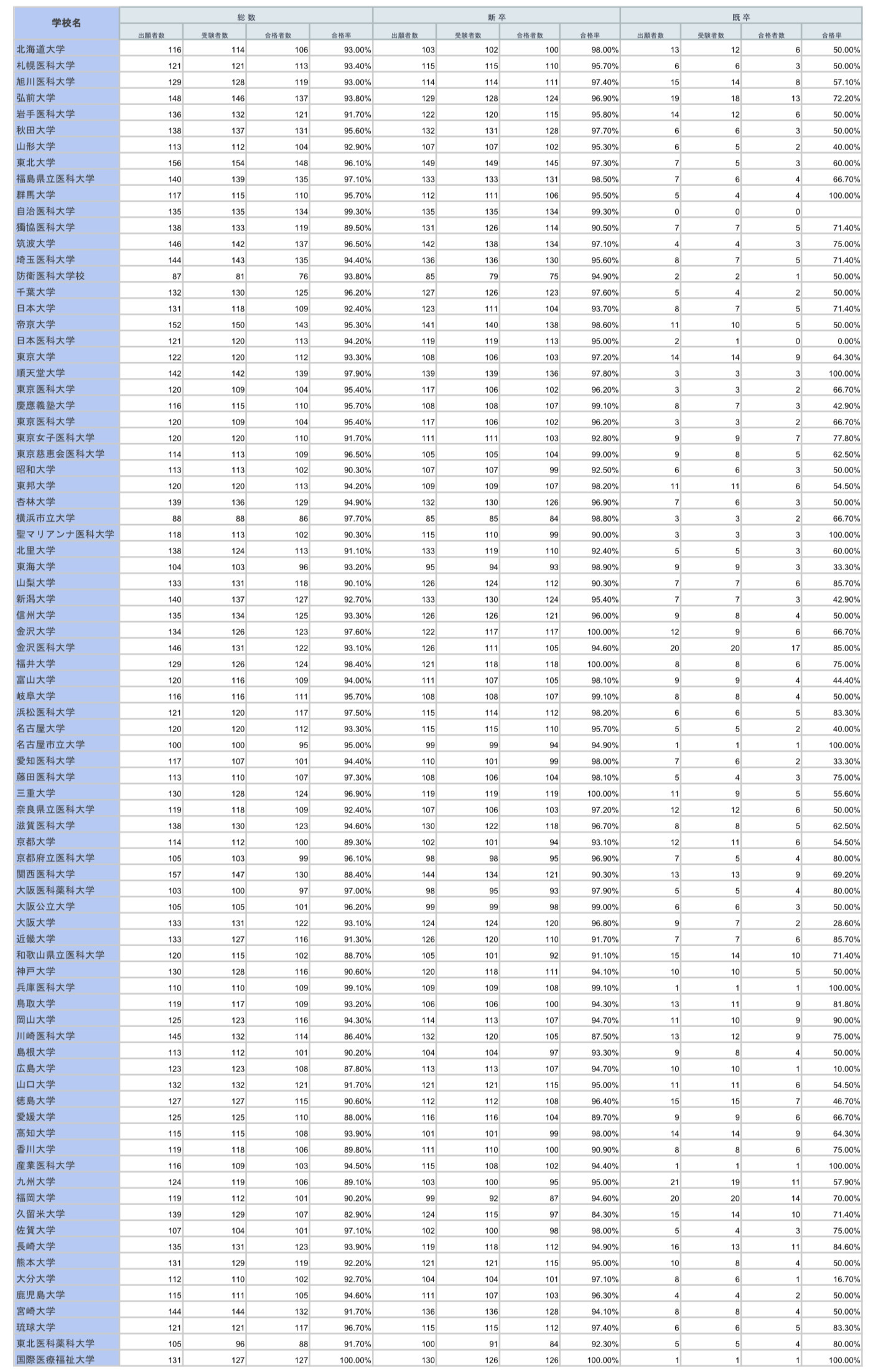

新卒合格率が100%だったのは国際医療福祉大学,福井大学,金沢大学,三重大学の4校です.国際医療福祉大学は新卒・既卒ともに100%でした.また,三重大学は出願者119人全員が受験しており,なおかつ合格率が100%となっています.

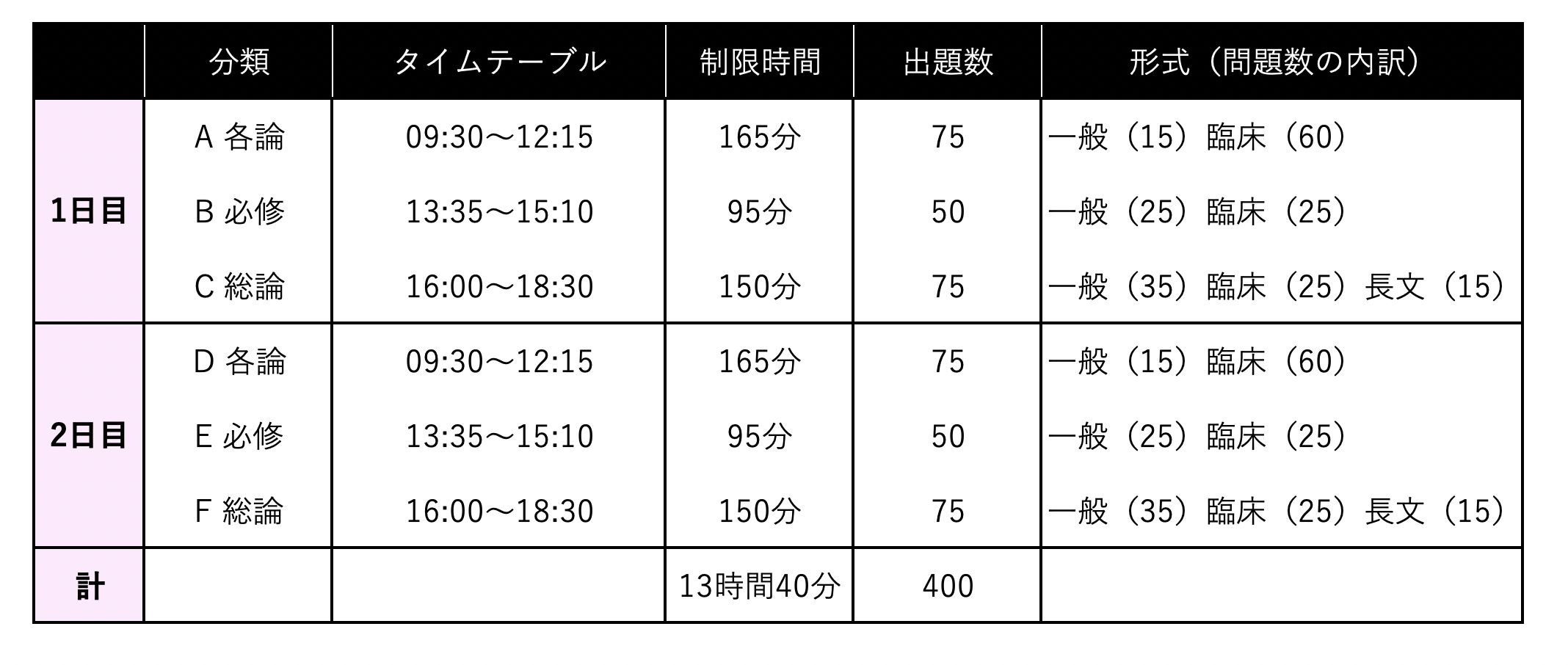

医師国試は,全400問を2日間で解きます.113回までは各日で出題数に微妙な違いがありましたが,

114回からは1・2日目の時間割が統一され,出題数が均等に200題ずつになっています.

さてここで,1問をどれくらいのスピードで解いたらいいか考えてみましょう.ブロックごとに1問あたりの所要時間を概算してみました.

どのコマもだいたい2分で1問解かなければなりません.ただ,どの問題も均等に2分使っていいわけではありません.当然,一般問題より臨床問題の方が問題文を読む時間がかかります.また,どのブロックにおいても見直しの時間を設ける必要があります(マークミスに要注意!).模試などを受けて,自分なりに時間配分を検討してみましょう.

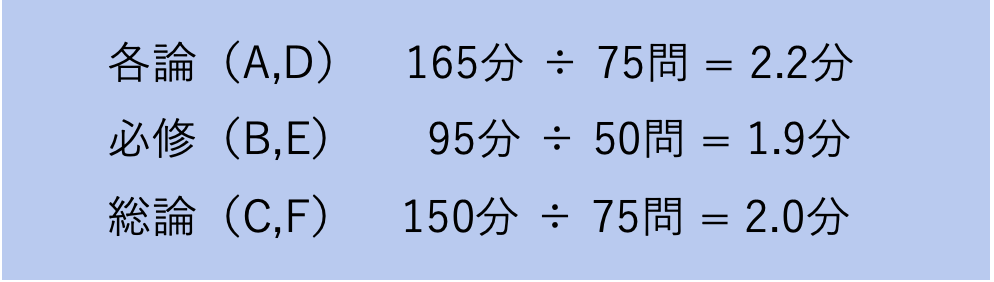

国試は400問すべてマークシート方式ですが,出題形式で最も多いのはA形式と呼ばれる五肢択一の問題形式です.他に,X2形式と呼ばれる“2つ選べ”問題,X3形式と呼ばれる“3つ選べ”問題,多肢選択と呼ばれる6肢以上の選択肢から選ぶ問題,そして数値を解答する計算問題といった出題形式があります.

下記の円グラフが示すとおり,119回もA形式の問題が多かったです.

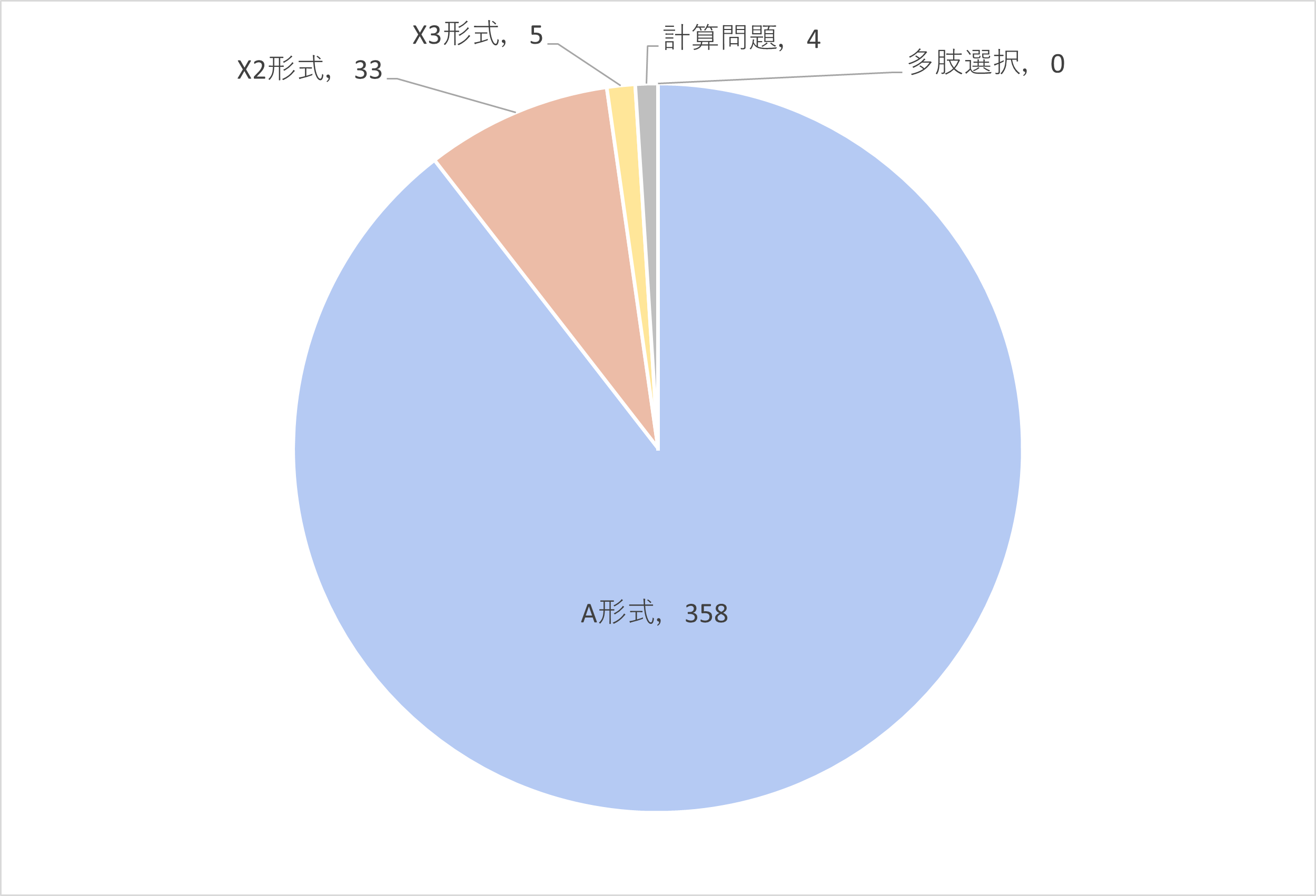

では次に,選択形式の問題の平均正答率をみてみましょう.

119回の選択形式の問題における平均正答率は,多肢選択式の問題でも正答率83%台でこれまでと比較して非常に高くなっています.必修の問題も含んだデータであり,必修がすべて「1つ選べ」問題であることを考慮すると複数選択肢の問題と五肢択一の問題で正答率にほとんど差がないほど,多肢選択式の問題でも高い正答率となっています.

受験生の間で国試対策が進み,各選択肢まで丁寧な吟味をし,各分野での正確な知識,解答力が定着していることがうかがえます.

119回国試では【A75】【C74】【C75】【F75】と,4問の計算問題が出題されました.

計算問題の演習では,感度・特異度や寄与危険割合,標準化死亡比といった計算問題に出てくる用語の定義や,その求め方をすぐに使えるように覚えておくことが重要です.さらにA-aDO2【C74】や肥満度の計算【C75】など,国試頻出の問題が出題されたほか,水分出納の計算【A75】やNa欠乏量の計算【F75】など学生に馴染みの薄い問題で,正答率が5%程度となった問題も出題されました.

特に出題されたことのある公式やその周辺の公式をピックアップして,使えるように覚えることが大切です.また,日頃から問題文中から計算方法を読み取ることや,丁寧に手計算することを心がけましょう.

また,117回では初めて臨床長文問題(いわゆる3連問)において計算問題が出題されました.116回では,これまでA形式(五者択一)しか出題のなかった必修ブロックで出題されたこともありました.119回でも事後確率の計算【E39】で五者択一形式で計算問題が出題されているものもあり,どのブロックのどの箇所に計算問題が来ても,慌てないように心構えをしておく必要がありそうです.

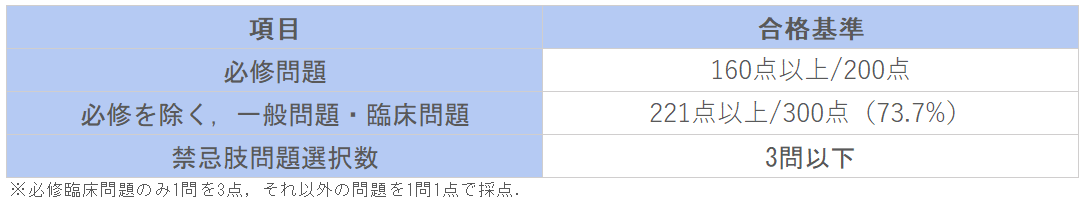

国試では,必修問題,一般問題・臨床問題それぞれに合格基準が設けられています.どちらも合格基準を上回らなければ合格できません.また,臨床現場において絶対にしてはいけない選択肢を禁忌肢と呼び,この禁忌肢をある一定の数以上選択してしまうと,それだけで不合格になってしまいます.

119回の合格基準をみてみましょう.

必修問題の合格基準は,年によって変わらない絶対基準です.他の人ができていようがいなかろうが,80%以上の得点率でなければ合格できません.

対して,一般・臨床問題の合格基準は相対基準です.他の受験生の出来具合で基準が毎年変わりますが,近年は75%前後で推移しています.また,117回では禁忌肢問題数が3問以下から2問以下となっていましたが118回以降は3問以下に戻りました.禁忌については中編で詳しく述べていきます.

国試では例年,合格発表時に厚労省から採点除外となる問題や,複数正解となる問題が発表されます.

問題そのものは適切だが,国試で出題するには難度が高すぎるものや,

設問文の解釈次第で複数パターンの正答が出てしまうものに対して,これらの対応がなされます.

119回では採点除外等の問題は1問でした【E28】

こちらは「設問が不明確で複数の選択肢が正解と考えられるため」という理由で,複数の選択肢が正解として採点されました.

119回国試分析,前編はここで終わりです.

中編では不合格者についての細かい分析を行っていきます.