レビューブック 必修・禁忌(第5版)

こんにちは,編集部のK.Iです.

6年ぶりの大型アップデートを経て,

『医師国家試験のためのレビューブック必修・禁忌』(第5版)が

ついに明日,9月23日(土)に発売されます!

『レビューブック』は,

● 覚えやすい短文形式

● 試験対策における重要事項を明確に強調

● CBTや国試合格のキーポイントがひと目でわかるマーク

が特徴の書籍です.

こちらの記事で各シリーズについて詳しくご紹介しているので,是非ご覧ください!

今回発売する『レビューブック必修・禁忌』は,

レビューブックシリーズの中でも「必修問題」「禁忌肢」の対策に特化した一冊で,

必修問題特有の「主要症候」「初期救急」「診察・手技」といった内容を扱っています.

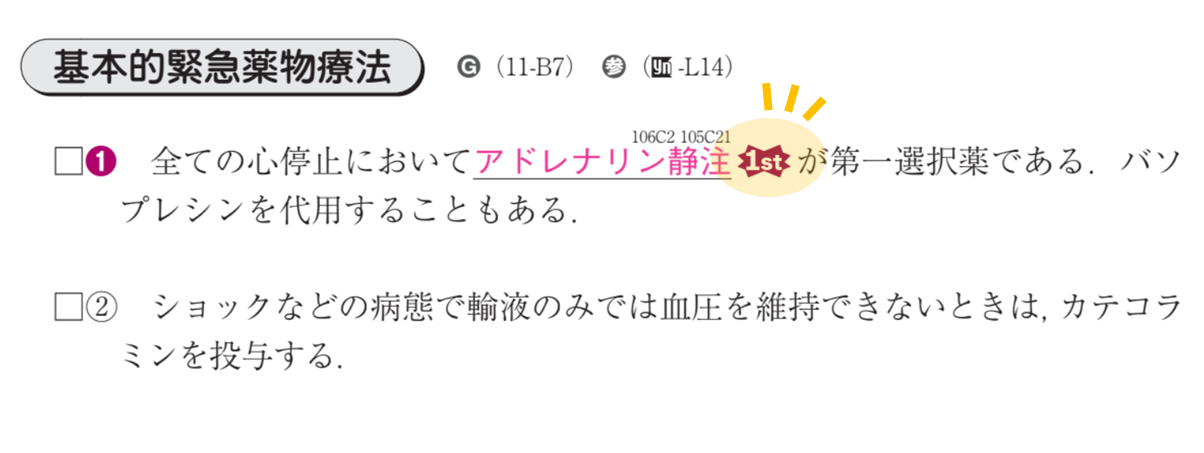

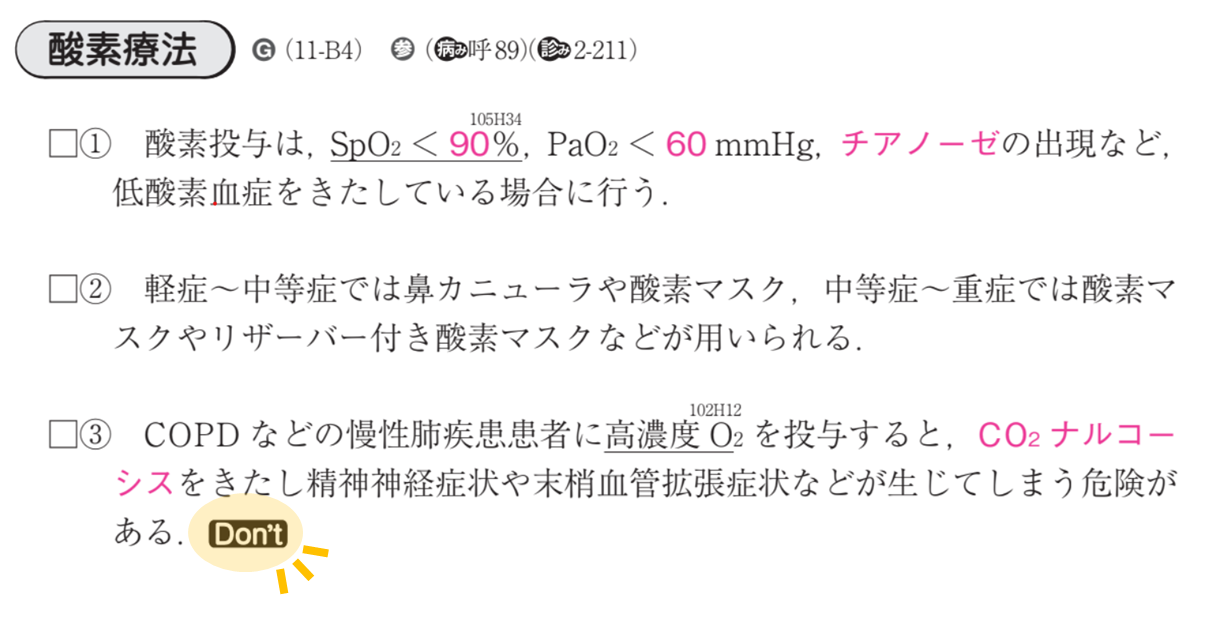

特徴的なのが「1stアイコン」と「Don’tアイコン」.

「患者の状況に対してまず行うべき処置や治療」に「1stアイコン」を,

禁忌と考えられる事項には「Don’tアイコン」をつけています.

また,禁忌と考えられる事項をコンパクトにまとめた「禁忌注意報」も巻末に収録.

必修の対策に加え,巻末の「禁忌注意報」で禁忌対策まで一冊で完結する.

それが『レビューブック必修・禁忌』なのです!

ということで,今回の改訂ポイントをご紹介!

『レビューブック必修・禁忌』の内容は,

必修項目の出題基準である『必修の基本的項目』に対応しています.

第5版では,2023年3月に発表された「令和6年版医師国試出題基準」に

記載のある項目に合わせて,内容を改訂しました!

本書は,過去に出題された必修問題すべてを徹底的に分析し,

必修で問われやすい内容に特化して編集されています.

「過去に出題された内容」には国試番号を付記していますので,出題頻度も一目瞭然です!

合格基準の禁忌肢選択数…

116回までは「3問以下」だったのですが,

117回国試(2023年2月)から「2問以下」になったことをご存知ですか?

今回の改訂では,巻末の「禁忌注意報」を大幅アップデート!

近年の国試問題を分析して掲載内容を大幅に増やし,更に充実させました.

試験直前に不安になっても,さっと見返せるので役立ちます!

そして第5版では,なんと…

全てのページにQRコードが追加されました!!

このQRコードをmediLinkアプリのカメラで読み込むと,

そのページに関連した国試の問題を演習することができるんです!

(他にもQRから飛べたら嬉しい!というコンテンツがあれば,アイデアお待ちしております…!)

『クエスチョン・バンク vol.7必修問題』や模試で間違えた内容を,

『レビューブック必修・禁忌』の余白に書き込めば,

試験直前まで頼りになる“Myレビュー必修・禁忌”のできあがり!

1冊で必修の知識の総まとめができる,『レビューブック必修・禁忌』.

ぜひ一度,お近くの書店などでお手にとってみてください!

書籍版『レビューブック必修・禁忌』の購入はこちらから!

mediLinkアプリ版の『レビューブック必修・禁忌』ご購入はmediLinkサイトをご覧ください。