診察ができる vol.2 鑑別診断

Post-CC OSCE(Post Clinical Clerkship OSCE)は,臨床実習後の6年生が受験する実技試験で,初期研修開始前の臨床能力担保を目的としています.

2020年度から「共用試験」として正式実施されており,この試験に合格しないと卒業できません.

実施時期は大学によって異なりますが,おおむね6年生の7月~11月にかけて行われます.

Post-CC OSCEの試験会場には,4年時のOSCEと同様,ステーションと呼ばれる部屋が複数用意されており,各部屋を巡回しながら実技試験を受けます.

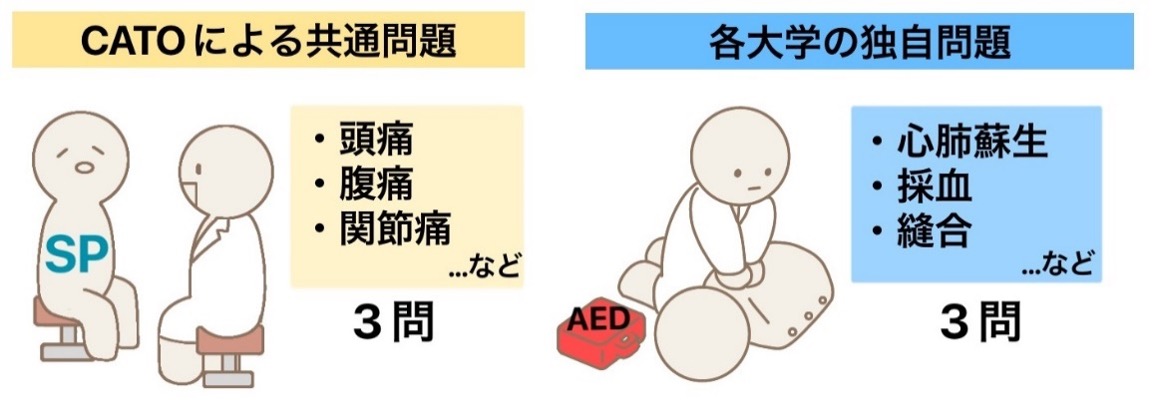

ステーションごとに問題が決まっており,原則として共用試験実施評価機構(CATO)による共通問題が3問,各大学の独自問題が3問の計6問となっています.

※新型コロナウイルスの影響で一部問題数を縮小して実施する大学もあったようですが,通常通りの実施に戻りつつあるようです.

共通問題は,大きく分けて医療面接・身体診察・指導医への報告からなり,試験時間の目安は以下の通りです.

・自己紹介

・医療面接(7〜8分)+身体診察(4〜5分)→ 12分以内

・指導医への報告 (プレゼンテーション)→ 4分以内

4年時のPre-CC OSCEのときは,問診も身体診察も型通りに実施できさえすれば合格できますが,Post-CC OSCEではそうはいきません.

問診と身体診察あわせて12分しかないため,質問と診察項目を取捨選択しなければなりませんし,なにより臨床推論を行い,鑑別を挙げなければなりません.

また,指導医(評価者)への報告も4年時にはない要素です.

このように,初期研修を強く意識した実践的な試験になっているのが特徴です.

共通問題で出題される症例の主訴(主要症候)に出題範囲があるか,公には明示されていませんが,

「診療参加型臨床実習に必要とされる技能と態度についての学修・評価項目(2024年度~)1.1版」に平成28年度版のコア・カリキュラムに記載された主要症候とそれに対応する代表的疾患の医療面接・身体診察の項目がまとまった表が公開されています(89ページ).

この表を見てポイント整理をする方が多いと思います(各疾患のポイントは表では空欄になっており自学自習で埋めるようになっています).

ただし1点注意点があります.コア・カリキュラムは令和4年に改訂され,前述の平成28年度版から,ショック,心停止,脱水,胸水,貧血,外傷・熱傷が外れ,歩行障害,感覚障害が加わっています(91ページ).

よってPost-CC OSCEに出題される症候は,この令和4年度改訂版の「医学教育モデル・コア・カリキュラム(医学教育モデル・コア・カリキュラム関連:文部科学省)」に掲載されている37症候が最大範囲と考えておけばよいのではないでしょうか.

独自問題の内容は学校によって異なりますが,共通問題と似たフォーマットの問題だけでなく,採血や縫合など手技に関する問題が出題されることもあるようです.

詳細についてはそれぞれの大学の説明を待ちましょう.

過去2020年~22年度は新型コロナウイルスの影響もあり,再試験となることはあるものの,卒業できない事態に陥ることはあまりなかったようです.しかし,現在は従来の運営体制に戻り,多くの再試験者が生まれた大学もありました.そのため,高い意識をもってしっかりと対策し,試験に臨みましょう.一部の病院ではマッチングの試験としてPost-CC OSCEのような試験を求められることもあるため,自分が興味のある病院ではどうかを調べておくとよいでしょう.

知識面での対策と,実践での対策を意識しましょう.

知識面での対策として,そもそも症候から鑑別疾患を挙げられるように勉強しておく必要があります.

共用試験実施評価機構(CATO)の公開資料「診療参加型臨床実習に必要とされる技能と態度についての学修・評価項目(2024年度~)1.1版」の臨床推論の項に目を通し,症候ごとに掲載の疾患を把握しておくとよいでしょう.

mediLinkコンテンツを使った勉強としては,以下がおすすめです.

順番にみていきましょう.

2024年4月4日に『診察ができる vol.2 鑑別診断』が発売されました.Post-CC OSCEの出題基準に準拠して症候,疾患を掲載しているためPost-CC OSCEで必要な内容をこの一冊で学習することができます.

こちらの診察ができるvol.2 鑑別診断は全688ページとかなりのボリュームの書籍となっており,Post-CC OSCE対策として本書籍を通読するのは少し難しいと思います.はじめて臨床推論・鑑別診断を学ぶ人のためのガイドマップをコンセプトに作成されており,臨床実習から,初期研修に至るまで長く活用できるコンテンツとなっているので,試験対策としてOSCE直前期でのおすすめの活用方法をご紹介いたします.

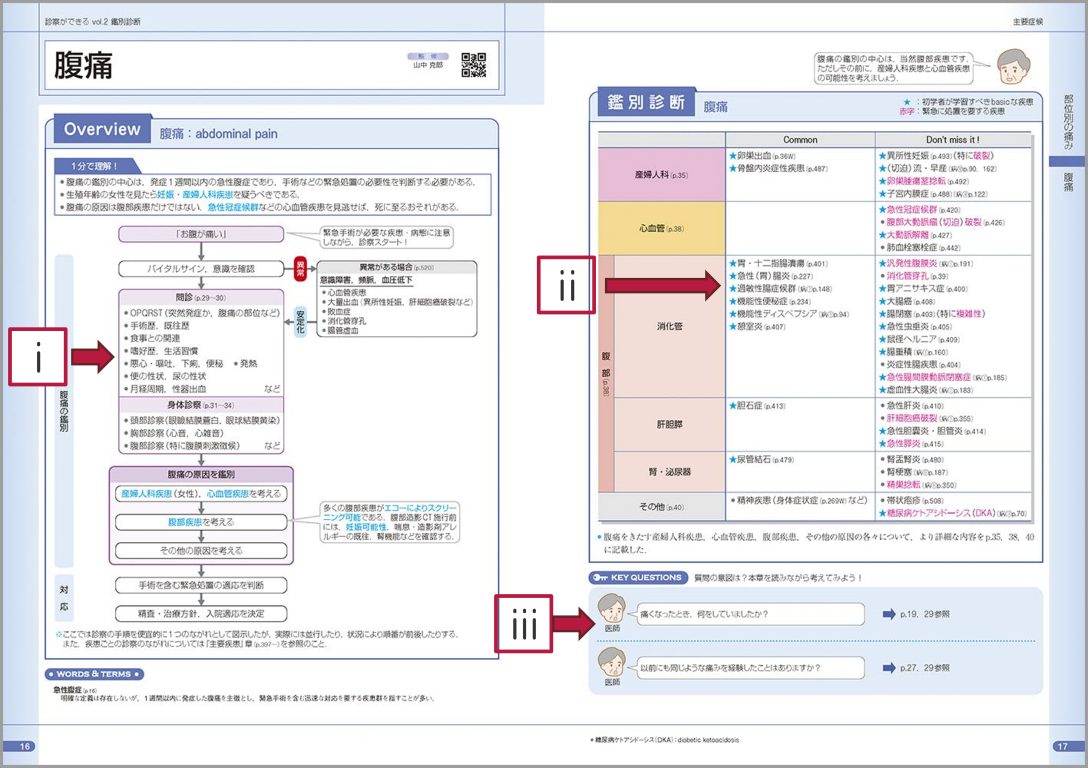

●「主要症候」章

まずは「主要症候」章にあります,各症候のはじめにある見開きの2ページを確認します.この2ページでどんな流れで問診・身体診察を行ったらよいか,どの順序で鑑別を考えるかの概略を掴みます.また,「鑑別診断」リストの★マークが『医学教育モデル・コア・カリキュラム』(令和4年度改訂版)別表 表5主要症候に記載されている疾患を中心に「basicな疾患」としてセレクトされています.つまり,Post-CC OSCEではこちらの★マークが疾患として想定された形で出題される可能性が非常に高いです.

問診・身体診察でそれぞれの所見をとるときに考えるべきこと,疾患などについては次ページ以降に記載されています.「この所見は何を意味するんだっけ」「この問診は何を意図して聞いているんだっけ」と知識があやふやな箇所を重点的に確認するとよいでしょう.

KEY QUESTIONSでは医師が実際に患者さんに問診するフレーズを記載.それらの質問の意図を本章の解説を読みながら学習することでより問診のイメージができます.

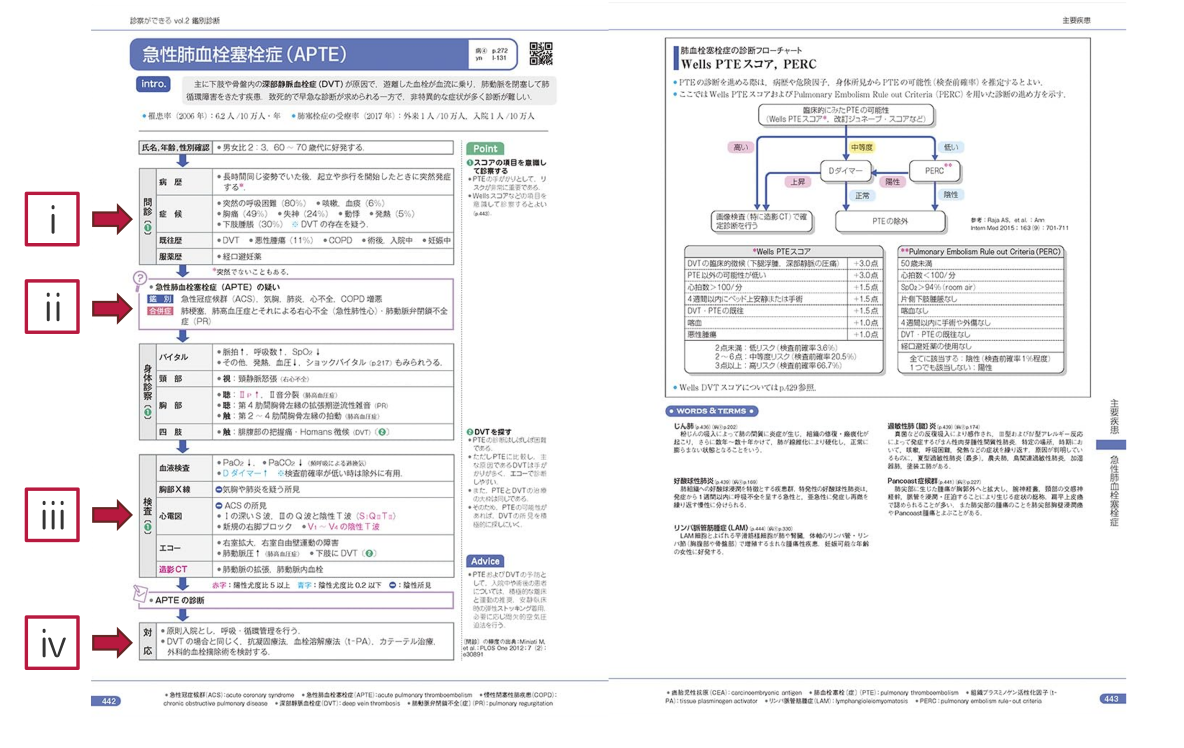

●「主要疾患」章

「症候」章では個別の疾患毎の各論を解説することが難しいため,重要疾患100疾患に厳選された「主要疾患」章で疾患ごとの知識を復習します.

こちらでは「主要症候」章の鑑別診断リストで★マークとなっている疾患を軸に厳選しています.OSCE対策で苦手だと思う疾患「この疾患を想起したとして,それからどんな診察をしたらよいだろう」と思ったものを中心に確認をしていくと良いです.

このように「主要症候」と「主要疾患」を行き来しながら試験対策を行うと良いでしょう.Post-CC OSCEで出題されるとされる症候は実に30以上(『医学教育モデル・コア・カリキュラム』令和4年度改訂版より)あるので,まずは「腹痛・胸痛・頭痛」といった痛み系の症候から対策すると良いでしょう.部位別の痛みをマスターできたら「発熱・倦怠感・浮腫」などの全身症状,その後残りの苦手と感じている症候と進めていくと良いのではないかと思います.

また,身体診察で手技の復習したい時にはシリーズ本の「診察ができる vol.1 身体診察」を活用するとよいでしょう.

こちらの「OSCE対策ノート」は昨年度のOSCE対策プリントが大変好評だったため,今年はさらにパワーアップして登場します!

より効率的なOSCE対策,実臨床にも活用できるテキストをコンセプトに各症候を見開き2ページで解説した講義テキストになります.

昨年のものは手書きプリントでしたが,今年はより内容を充実した形でレイアウトも一新しました.また,山中克郎先生が全症候の監修を担当.OSCE対策だけでなく,実臨床でも活きる知識としてエッセンスを凝縮したテキストとなっています.

また,現在進行系で作成中ですが,こちらの講義テキストをベースにした講義動画の作成も行っています!

こちらの動画(症候抜粋版)のリリースは6月24日ころ,講義テキストの全症候編の公開は8月ころを予定しております(全症候編はテキストのみの公開となります.動画は随時更新予定です).※公開日は変更となる場合がございます.

※講義動画(症候抜粋版)はβ版の試験的公開となります.鑑別診断コース【PCC‐OSCE対策】内で抜粋版の講義動画『OSCE対策ノート(Post-CC OSCE編)』を公開予定としています.本サービスの内容は,予告なく変更する場合があります.

『問診☆攻めNIGHT』は,総合診療のプロであるDr.山中・Dr.鎌田が医師役・患者役になり,国試過去問のメジャー疾患典型症例をベースに,実際の一般外来やERでの問診を再現してくれるラジオ風動画です.

臨床に近い問診と,問診後にどのように検査や治療に進んでいくかなど,座学だけでは学べないリアルな情報を知ることができます!

だから『問診☆攻めNIGHT』を見たあとに,友達同士でロールプレイをすると,ぐっと力がつくと思います.

しかも,あえてスライドは使わず「おしゃべり」を聞くだけで学べるようになっているので,講義動画の再生画面をずっと見ている必要はありません!

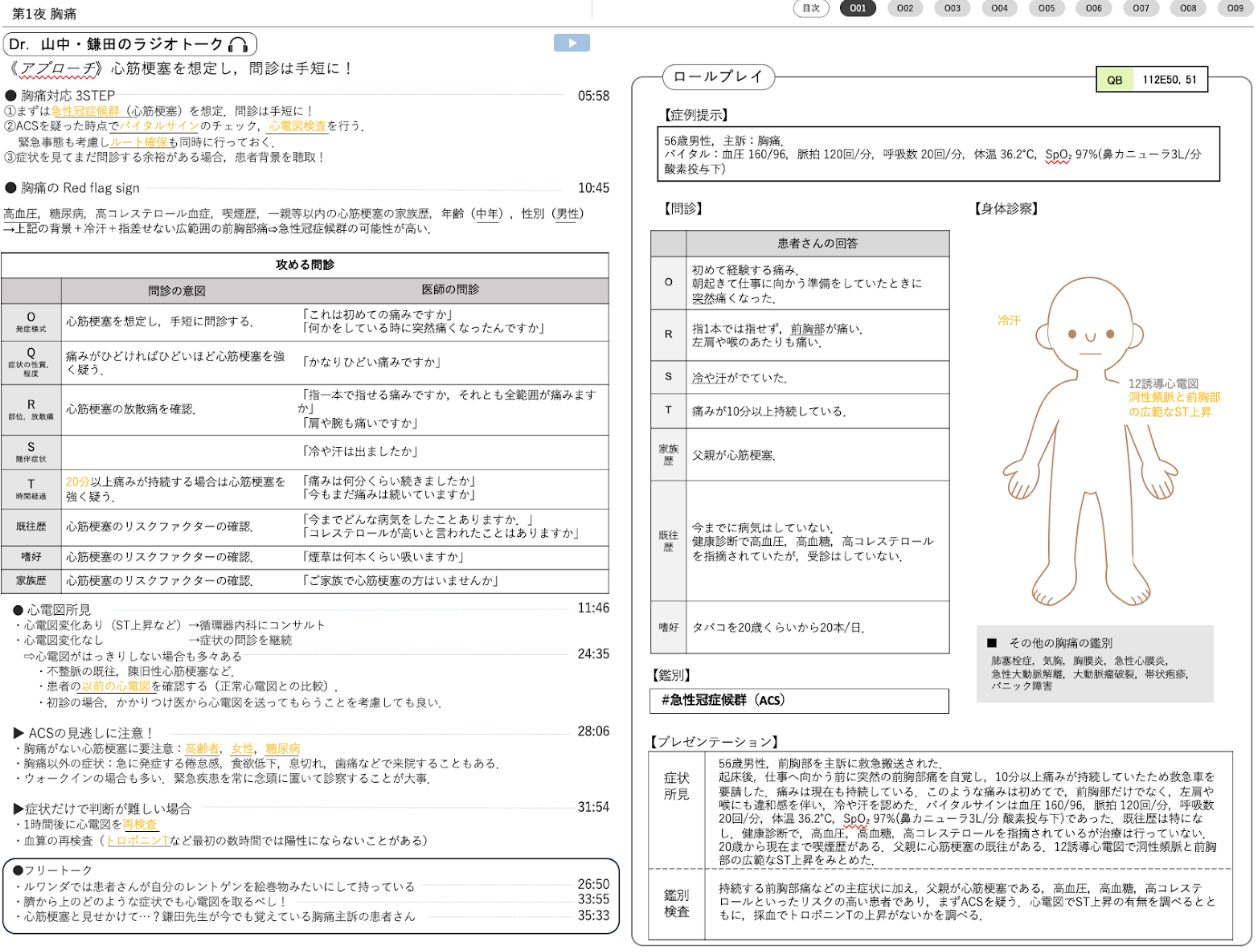

また,『問診☆攻めNIGHT』の動画内容に対応した症候別のロールプレイ用プリントもおすすめです.

プリントの左側は臨床推論の思考過程/臨床上のポイント/実体験やエピソードなど,動画のトーク内容をテキスト化しており,実習や研修に活かせる内容になっています.

そしてプリントの右側は,動画で扱っている症例をロールプレイ用にテキスト化しています!

Post-CC OSCEへ向けた学習としてロールプレイをする際,自分達でQBの掲載問題から症例を選んでくる手間が省けるので,忙しい人こそぜひ使ってみてくださいね.

実践面の対策は,何より大学の友達とのロールプレイを繰り返すことが重要です.ロールプレイで使う症例は,QBに載っている臨床問題や,『問診☆攻めNIGHT』対応 ロールプレイ用プリントを使用しましょう!『診察ができる vol.2 鑑別診断』で各症候の知識を整理するなどで活用しましょう.

また,ロールプレイをしていて,手技があやふやになっている部分は『診察ができる vol.1 身体診察』がおすすめです.

いかがでしたか?

臨床実習終了後は卒業試験対策で忙しくなるかと思いますが,

Post-CC OSCE対策もしっかりと進めていきましょう.

実際に受験した先輩の体験記も公開していますので,是非チェックしてくださいね.

2022/6/15[6年生向け]Post-CC OSCE【体験記】問診で攻略するPCC OSCE

2021/6/11[6年生]Post-CC OSCE攻略法【体験記】

2020/12/25【いいんちょーの僕です。】第11回 “Post-CC OSCE”という,事件

『診察ができる vol.2 鑑別診断』はmedilinkアプリにてご利用可能です.電子版のご購入はmediLinkサイトをご利用ください.