みえるシリーズ(電子版)

医学生のみなさん,進級おめでとうございます!

学年が変わり,いよいよ国試がちらついてきた頃ではないでしょうか.

本日は,119回国試を無事合格された先輩に,特に迷いがちな教材の使い分け方について体験談を語ってもらいました.これからの医学部生活の参考にしてみてくださいね.

S大学 Sさん(119回医師国家試験合格)

CBTが終わるといよいよ病棟実習が始まります.しかし,これから国試までどんな勉強すればいいのかイメージがついていない方も多いのではと思います.

私は主に「講義動画」『病気がみえる』『イヤーノート(YN)』「クエスチョン・バンク(QB)」を使って勉強していました.私の体験をもとに,今後のざっくりとした勉強方針と各時期の教材の使い方について説明していきます.少しでも医学部後半戦の助けになれば嬉しいです!

CBTが終わると,4年生から病棟実習が始まる方がほとんどだと思います.

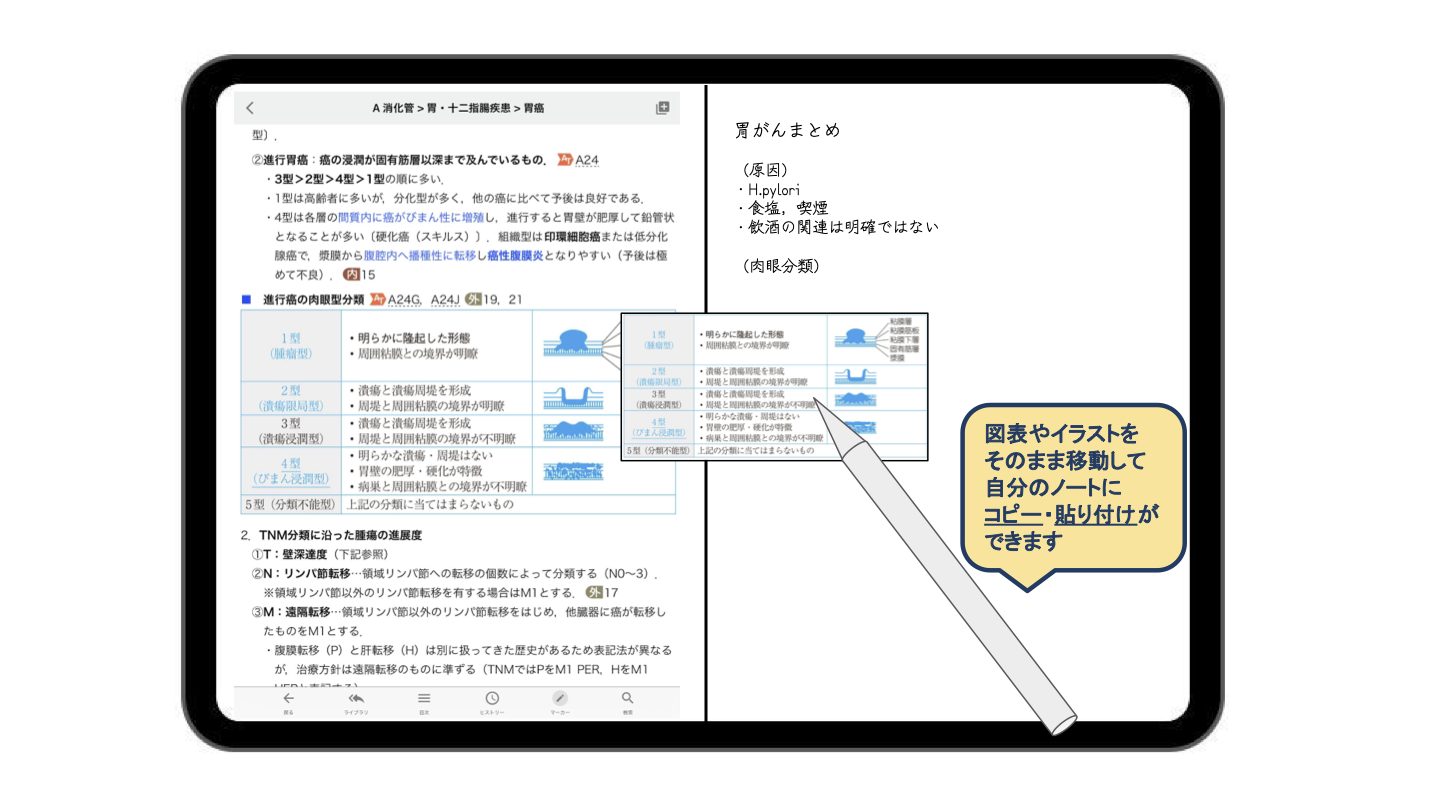

この時期は,先生方から多種多様な質問が飛んできます.先輩や友人からの引き継ぎを元に予習したり,先生からその場で聞かれたことをこっそり調べたりするときによく使っていたのは,イラストが豊富な『病気がみえる』シリーズ(病みえ)でした.

CBTで疾患を一通り学んだとはいえ,実際の臨床像と結びついていなかったり,そもそも時間が経って知識を忘れていたりして,なかなか思うように口頭試問に答えられず悲しくなる日々が続いていました.

そんなときは,視覚的にイメージがつきやすい『病みえ』が理解の助けになりました.

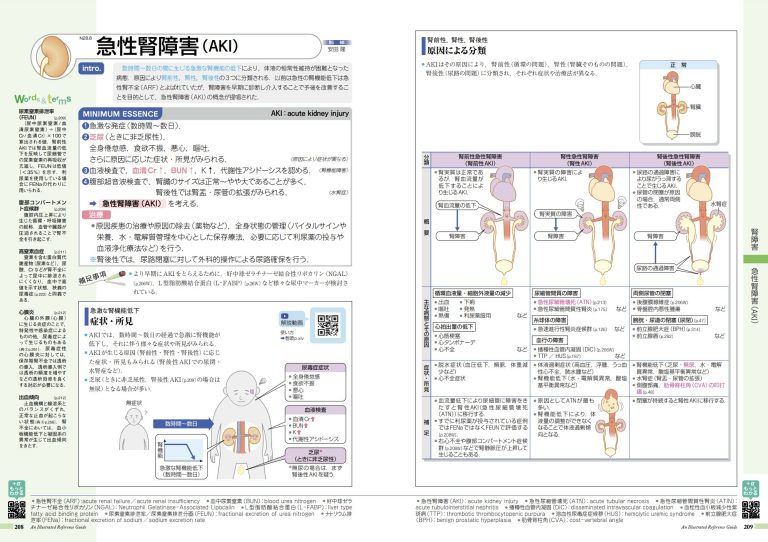

▼ 編集部より.『病みえ』は「みて,理解する」をコンセプトとした参考書.例えば腎疾患の場合,電子顕微鏡写真と疾患の解説が並べてあり病態と画像所見を結びつけて記憶できます.口頭試問で「この所見は何を示していると思いますか?」と聞かれた時などに活躍!

当初は「実習の診療科を回るごとに動画教材も同時並行でみよう!」と思っていましたが,なんだかんだと全然うまくいかず,結局進級試験の前に一気見したり,見終わらず過去問だけで試験につっこんだりなんてこともありました.

しかし,実習で実際に見たり,『病みえ』で予習したりした知識が意外とそのまま試験に出たということも多かったので,実習は意外と侮れません…….

6年生に入ると普段の実習に加えて,マッチングの書類作成や個々の病院のマッチング試験対策などが忙しくなってきます.

私はこの時期に講義動画を軽く一周していました.「5月くらいまでに講義動画を一周していると比較的スケジュールに余裕ができそうだな」と思っていましたが,予想していたよりも忙しく「予定通りに見終わらないけど過去問に移行しないと間に合わない……」と嘆く人も多かった印象です.

マッチング試験には大きく2種類あり,国試問題をそのまま出してくるような病院と毎年オリジナルで問題を出してくるような病院があります.私は両タイプ受験したので,国試8年分を重点的に解きながら(本当は10年分のほうがいいのかもしれませんが時間がなく……),オリジナル問題を出す病院の過去問5年分を分析して自分なりに対策していました.

この時期になってくると「QB」をある程度回しているので,それぞれの疾患についてのイメージはついています.好発年齢や治療薬の併用など,地味な知識,細かい知識を正確にインプットし,それをアウトプットする練習に移行していました.

その中で自分が普段使っている講義動画だけでは解けない問題に出会うことも多々ありました.そういった場面では『YN』のように体系的にまとめられた参考書との併用が効果的です.特に私が感じた利点は,情報量が多く問題を解くのに必要な知識が一冊にまとまっていることで,何冊も資料を探す手間が省けたことです.

似たような疾患や病態が表形式で比較されているページを何度も見返していくうちに,「いつもここら辺の疾患が紛らわしくて間違えてしまう……」という弱点を克服できました.紛らわしい疾患は『YN』で随時確認することをルーティンにし,知識の定着・アップデートをするのがおすすめです.

また,私が受けた病院のオリジナル問題は記述式で解答が公表されておらず自作する必要があったため,より情報量の多い参考書を使うことで問われていることへの納得できる解答づくりに役立ちました.特に自作の解答づくりの際には情報の信頼度も大事であるため,インターネットよりも信頼のおける『YN』が大活躍しました.

マッチングが終わると卒業試験がやってきます.

私の学校では国試ベースの問題だったため,マッチングのときと同様に普段の講義動画と『YN』をベースに,間違えた過去問を中心に何周か解くという勉強をしました.

卒試後は,いったん息抜きでしばらく遊んだことで気が抜けてしまい,もう一度がっつり勉強するモードに体を戻すのにとても苦労しました…….

みなさんはこうならないよう少しは勉強に触れつつ,卒試後の息抜きをしてくださいね.

いよいよ直前期.最後の追い込みでは,直近の国試を解き直すとともに,直前講習などを視聴しながら,全領域をバランスよく勉強するように心がけました.

私は最後まで苦手だった単語や疾患については,「ミニノート」を作りそれを何回も見直していました.このときも『YN』にのっているまとめをベースにノート作りをしていました.

また,個人的に画像問題(特に消化管領域や眼科領域)に苦手意識があったため,1月に入ってから『ATLAS』や『病みえ』で苦手な疾患の画像を集め,何度も見る用の「苦手な画像ファイル」をつくって対策をしていました.

今振り返ると,学年によって教材の活用法は自然と変化していきました.最初は『YN』はとっつきにくい印象で『病みえ』ばかり使っていましたが,時期によって使い分けることで,ほしい情報形態を自分の好きなようにセレクトでき,効率的な勉強につながっていったと思います.

わたしの周りでも勉強法は十人十色だったので,これを一例としてぜひ自分なりの教材の使い方を見つけてくださいね.

先輩が使っていた『病気がみえる』はこちら,『イヤーノート(「ATLAS」もついてきます)』はこちらから購入いただけます.

学習段階に応じて自分にあった教材を使い分け,国試を乗り切っていきましょう!