クエスチョン・バンク医師国家試験問題解説

こんにちは,メディックメディア編集部のMです.

第119回医師国家試験を受験された皆様,大変お疲れ様でした.これから医師国家試験を受験する医学生の方々,頑張っていきましょう.

2025年2月に実施された第119回医師国家試験も,9,700名を上回る講師速報入力者の皆様および1,000名以上の成績通知書の情報提供者様の多大なるご協力のおかげをもちまして,「禁忌肢採点問題」の分析が無事に完了しました.

皆様に厚く御礼申し上げるとともに,ここに第119回医師国家試験「禁忌肢採点問題」の分析結果を公開いたします.

※以下の情報は弊社採点サービス「講師速報」参加者に行ったアンケート等をもとにした分析となっております.実際の国家試験の情報とは異なる可能性があることをご留意ください.

「禁忌肢」とは,医師国家試験や歯科医師国家試験,薬剤師国家試験に存在する,

「一定数以上選択した場合,どれだけ点数が取れていようが無条件に不合格になる選択肢」

のことです.

医師国家試験改善検討部会報告書によれば,禁忌肢問題として出題されるのは,「患者の死亡や不可逆的な臓器の機能廃絶に直結する事項」とされています.

なお,問題の正答率や,禁忌を施行した場合の悪影響の軽重については禁忌肢には考慮されません.そして,必修・総論・各論のいずれからも禁忌肢は出題されるようです.

公式には禁忌肢は明かされていませんが,弊社の調査では例年全400問の試験問題のうち約10問ほどが禁忌肢問題として報告されています.

禁忌肢を4問以上選択した場合は不合格となる採点基準*が設定されており,禁忌肢導入から長らくはこの基準による不合格者は確認されませんでしたが,第112回医師国家試験において多数の禁忌肢選択者・禁忌落ちの受験者が生じたことで,大きな注目を集めるようになりました.(*第117回では例外的に,3問以上選択した場合に不合格という,厳しい基準となっていましたが,第118回以降は4問以上の場合に不合格という基準に戻っています)

以降,第112回の時ほどではないものの,禁忌肢選択者・禁忌落ちの受験者がしばしば確認され,「禁忌肢」のチェックは医師国家試験の対策において高い関心を集めるトピックとなっています.

編集部で確認できた119回の禁忌情報

・特定できた禁忌肢数 10

・禁忌の分布(必修,総論,各論)

|

分類 |

各論(A,D) |

必修(B,E) |

総論(C,F) |

|

禁忌肢数 |

6問 |

0問 |

4問 |

今年度はB,Eブロックにおいて禁忌肢が特定できず,禁忌肢問題は各論・総論に集まっていました.また,禁忌落ちの受験生は確認されませんでした(編集部で特定できた禁忌肢のみで採点した場合).

例年との比較

|

116回 |

117回 |

118回 |

119回 |

|

|

特定できた |

11問 |

11問 |

9問 |

10問 |

昨年度と比較すると,特定できた禁忌肢数は1問増加しましたが,例年10問程度という傾向に大きな変化はありませんでした.

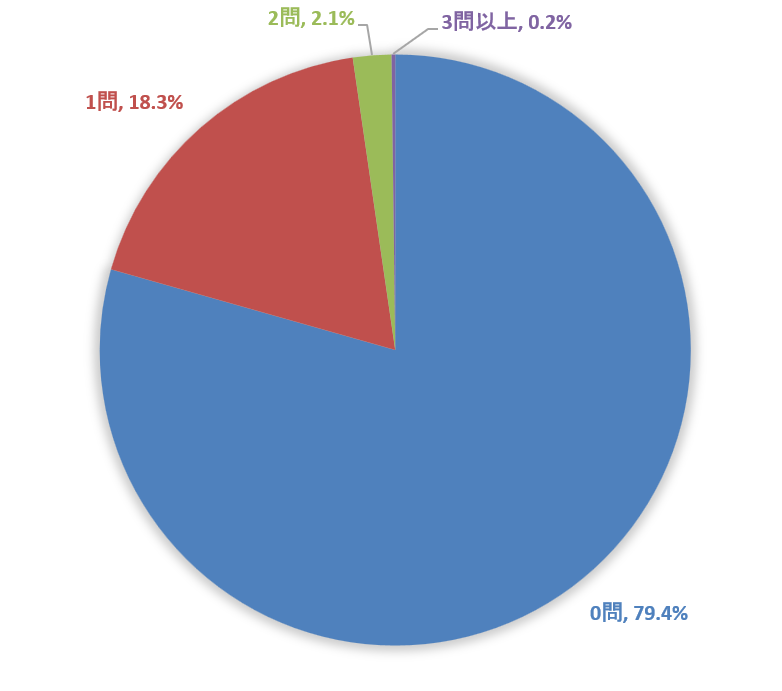

・禁忌を一つでも踏んだ人,禁忌落ちした人

|

116回 |

117回 |

118回 |

119回 |

|

|

禁忌肢を1問でも踏んだ人の割合 |

約24% |

約9% |

約22% |

約21% |

|

禁忌落ちした人数 |

2名 |

8名 |

0名 |

0名 |

第117回では,禁忌落ちが8名と多かったのに対し,第118回と第119回では0名と大幅に減少しました.第117回で禁忌落ちが多かったことについては,禁忌肢選択3問以上で不合格とするという,厳しい採点基準による影響が大きいと考えられます.

第118回と第119回を比較して評価すると,禁忌肢回避の難易度に大きな変化は見られないと言えるでしょう.

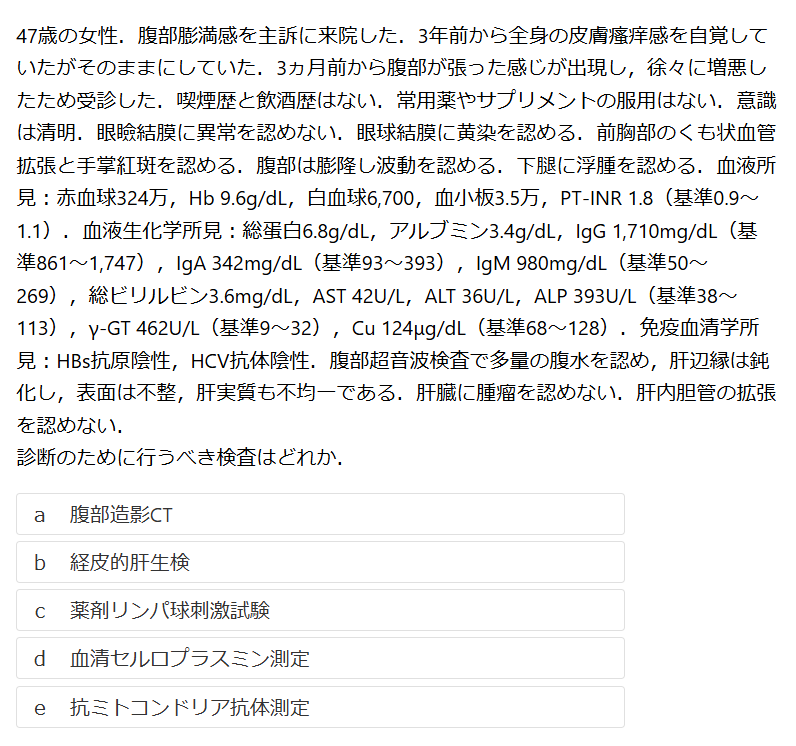

第1位は各論からの出題です.

PBCの検査についての出題で,禁忌肢選択率は12.7%でした.

くも状血管拡張や手掌紅斑,多量の腹水,血小板およびアルブミン低値,PT-INR延長等から非代償性肝硬変のようですが,その原因をどう診断すべきかが問われています.

黄疸に先行する皮膚掻痒感に加え,IgMや胆道系酵素が高値を示していることから,肝硬変の原因は原発性胆汁性胆管炎(PBC)であると考えられるため,実施したいのは「e.抗ミトコンドリア抗体測定」(正答選択肢)です.

そして,禁忌肢は「b.経皮的肝生検」です.本問の患者は,肝硬変の影響で血小板が3.5万まで低下しており,大量の腹水貯留も認めています.このような状況での経皮的肝生検は,出血リスクが非常に高く,禁忌です!

禁忌肢を選んだ受験者は恐らく,PBCの診断には到達していたと思われます.正確な臨床推論はできたものの,出血リスクが高いという患者の状況を見落として,(あるいは過小評価して)選択肢を選んでしまったのではないでしょうか.

設問文の最後が「診断のために行うべき検査はどれか」となっていたのも,受験生を悩ませたかもしれません.確かに経皮的肝生検はPBCの診断に有用です.しかし,あくまでも優先すべきは抗ミトコンドリア抗体の測定であり,今回のように出血リスクが高く腹水貯留も認める患者に対し肝生検を優先してはいけません.

個々の患者が抱えるリスクや各検査の侵襲性などを十分に考慮したうえで判断してほしいという出題者の意図が感じられる問題でした.

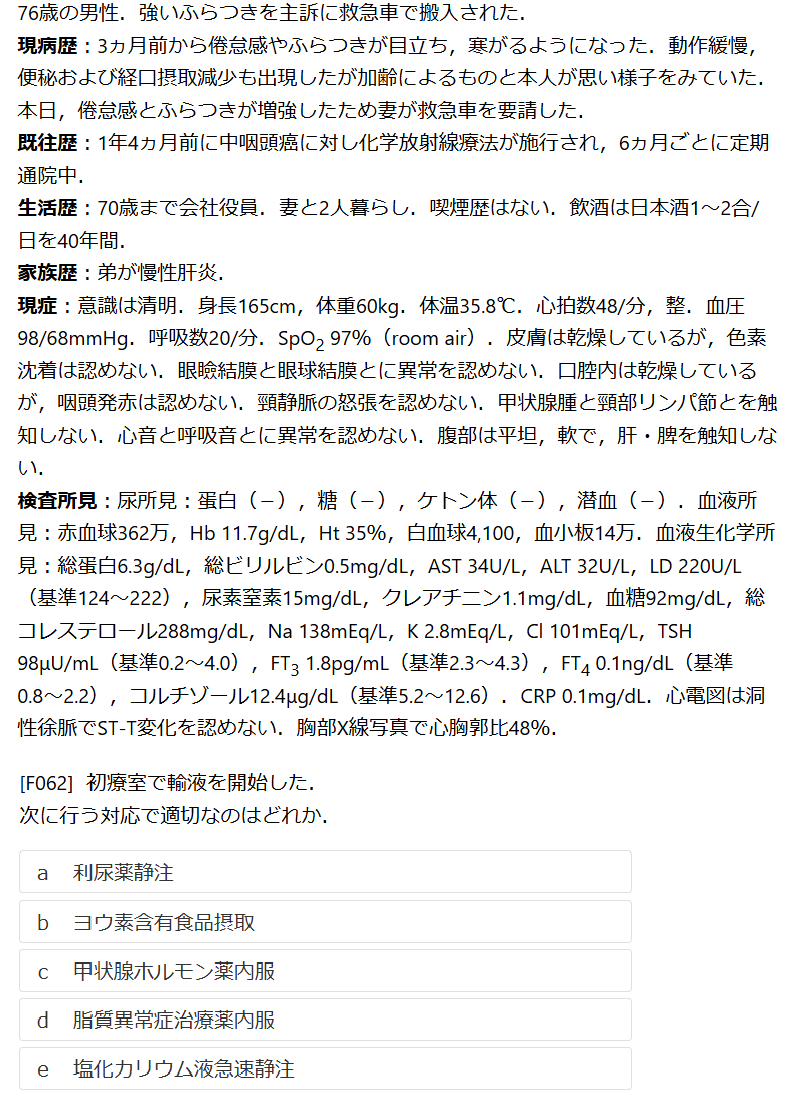

第2位は総論からの出題です.

原発性甲状腺機能低下症への対応についての出題で,禁忌肢選択率は,3.2%でした.

寒がり,動作緩慢,便秘,経口摂取減少,倦怠感などの症状や血液検査所見を踏まえて,原発性甲状腺機能低下症を考えさせる問題でした.本問は3連問となっており,禁忌選択肢が含まれるのは初期対応を選ばせる3問目でした.

原発性甲状腺機能低下症に対しては,不足している甲状腺ホルモンの補充が必要ですので,正答は「c.甲状腺ホルモン薬内服」です.

そして,禁忌肢は「e.塩化カリウム液急速静注」です.塩化カリウム液の急速静注は心停止を引き起こすため,禁忌です!いかなる状況でも決して急速静注してはいけません.

また選択肢bについても,ヨウ素は甲状腺ホルモンの合成を阻害するため,本問の患者に投与するとますます病態が増悪してしまうことに注意してください.

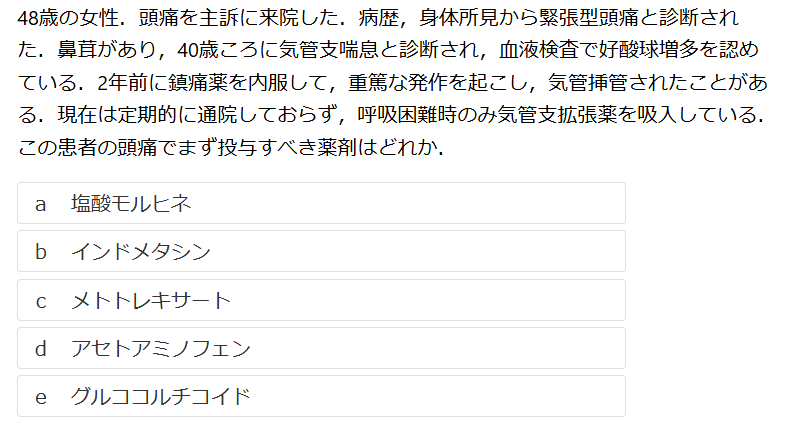

第3位は各論からの出題です.

頭痛に対する処方に関する出題で,禁忌肢選択率は2.7%でした.

緊張型頭痛と診断された経緯がありますが,鼻茸,気管支喘息があり血液検査では好酸球高値を認めていることから,好酸球性副鼻腔炎に起因する慢性頭痛が疑われる症例です.

問われているのは頭痛に対する処方ですが,過去に「鎮痛薬を内服して重篤な発作を起こした」という記載から,本問の患者はNSAIDs過敏喘息の既往を有していると考えなければなりません.このような既往を踏まえ,対症療法としての正答は「d.アセトアミノフェン」となります.

そして,禁忌肢は「b.インドメタシン」です.インドメタシンは非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)の1つです.もし本症例が緊張型頭痛であるのならインドメタシンの使用も有効な選択肢となりますが,本問のようにNSAIDs過敏喘息の既往がある患者に使用すると,気管支を収縮させ重篤な発作を誘発する可能性があるため,禁忌です!

本問のように,NSAIDsと表記されず,インドメタシンやロキソニン,アスピリンなどと薬剤名を選ばせる場合もあります.代表的な薬剤名については今一度確認しておくと良いでしょう.

第4位も各論からの出題です.

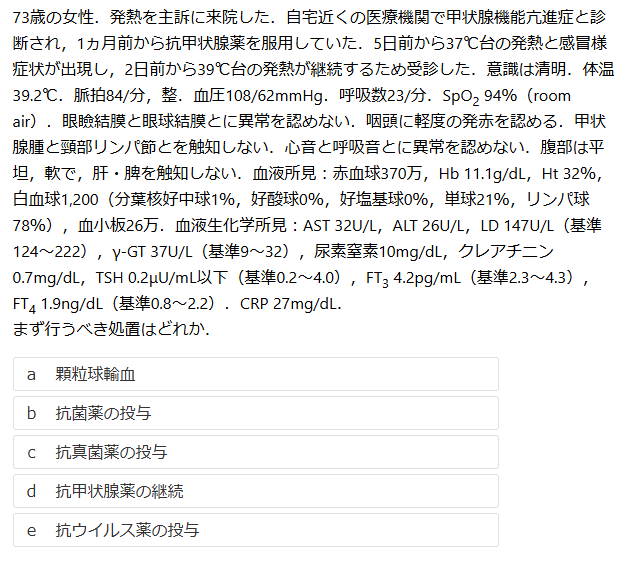

甲状腺機能亢進症治療中の発熱への対応についての出題で,禁忌肢選択率は2.3%でした.

抗甲状腺薬は甲状腺機能亢進症に対する第一選択の薬物治療ですが,代表的な副作用として無顆粒球症が知られています.本問では白血球1,200/μLと高度な減少を認めており,39度の発熱やCRP高値もあわせて,無顆粒球症による重症細菌感染症が疑われる状態です.

したがって正答は「b.抗菌薬の投与」です.なお実際の動き方としては,抗菌薬投与に先立って血液培養を提出しておくことも重要です.

そして,禁忌肢は「d.抗甲状腺薬の継続」です.無顆粒球症の原因は抗甲状腺薬であるため,直ちに中止しなければなりません!医原性の無顆粒球症を見落とさないために重要な,内服薬や既往歴の情報収集を怠らない姿勢が求められることを感じさせる問題でした.

ここからは今回の調査で禁忌肢選択問題であるとほぼ判明しているもののうち,選択率が1%未満であった問題について,概要と禁忌選択肢をまとめてご紹介します.

| 順位 | 問題番号 | 禁忌肢 | 禁忌肢の概要 | 禁忌肢選択率 |

| 第5位 | 119C73 | e | 高Mg血症による高度徐脈に対し,硫酸Mgを投与 | 0.7% |

| 第6位 | 119A43 | e | 化膿性股関節炎に対し,ステロイドを関節内注入 | 0.6% |

| 第7位 | 119C57 | b | 気管支喘息のある緑内障患者に対し,β遮断薬を投与 | 0.5% |

| 第8位 | 119F48 | c | 希死念慮のある人を1人で帰宅させる | 0.4% |

| 第9位 | 119D28 | c | 呼吸不全を呈するALS患者に対し,翌日再受診の指示 | 0.3% |

| 第10位 | 119A31 | a | AMIを疑う患者に対し,運動負荷心電図検査を施行 | 0.3% |

以上,第119回医師国家試験の禁忌肢採点問題について,分析結果を発表いたしました.

第1位のPBCに対する出血リスクが高い状況下での肝生検は,10%以上の禁忌肢選択率があり,多くの受験者を悩ませた問題であったと思われます.情報量の多い設問文でしたが,診断を導く段階だけでなく,安全で最適な検査・治療法を選ぶ段階でも改めて精読しなければならないと痛感させられました.

第3位の好酸球性副鼻腔炎に伴う頭痛に対するNSAIDs処方は,緊張型頭痛というミスリーディングな記載によっても禁忌肢選択率が高まったと思われます.NSAIDs使用が禁忌であるという観点でいえば,これまでにも数多くの出題がありますので,これから受験する皆さんはこの切り口でまとめてみるのも良いでしょう.

疾患とキーワードの1対1対応の暗記に留まらないように,各種の検査・治療の位置付けや優先順位を含めて学び,より深い理解に繋げることを目指して勉強に励んでくださいね!

国試対策をする際は,是非弊社の「Q-Assist」,「QBオンライン医師国試」,『イヤーノート』,『レビューブック』,『病気がみえる』,『公衆衛生がみえる』,『QBオンライン医師国試』,『メディックメディア医師国試模試』をご活用ください.