第117回医師国家試験問題解説

前編,中編に引き続き,今回も119回医師国家試験を分析していきます.

正答率などのデータは,

メディックメディアで行った医師国試採点サービス「講師速報」で得られた情報を用いています.

まずは分野別の傾向を捉えましょう.

国試対策をする上で,

出題数の多い分野はどうしてもよりたくさんの勉強時間を割かなければいけません.

119回における分野別の問題数とその平均得点率,また正答率70%未満の問題数の表になります.

※平均正答率が80%未満の部分を青塗り,正答率70%未満の問題数が3問以上の分野を赤マーカーしています.

出題数のダントツ1位は公衆衛生です.

制作が公衆衛生の中心である厚生労働省であり,医療に関する制度や日本医療の実情はぜひわかっていてほしいという判断なのかもしれません.

この傾向は何年も変わらないです.

また,最近は医療関連法規や研究設計,研究データの読み方などについて,

臨床問題でも問われることが多くなっています.

勉強が先延ばしにされがちな公衆衛生ですが,

秋ごろには(遅くとも11月くらいまでには)手をつけ始めることをオススメします.

さて,次に多いのが小児科,循環器,神経です.

また,例年,消化器(消化管,肝胆膵),代謝・内分泌,血液,感染症,呼吸器,医学総論,産科あたりも出題数が多く,国試対策の中でも重きをおくべき科目とされています.

そして,マイナー科目(眼科~放射線科)は全体の約15%を占めていますが,その中でも精神科が多くなっています.

これは毎年言えることなので,マイナーの中でも精神科は特に国試対策をする上で重要な科目かもしれません.

また,救急の問題も,研修医に必要な知識を中心に多く出題される傾向にあるため,対策を怠らないようにしましょう.

実際,研修医になったら患者さんの急変時や当直時など,救急の知識が必要な場面に出会うことが多く,初期臨床研修プログラムでも3ヶ月(12週間)以上の研修を義務付けられています.

今年難しかった分野+問題をみてみましょう.

科目ごとの平均正答率,正答率70%未満の問題数をみてみましょう.

全問題の平均正答率が約85%だった119回国試の中で,平均正答率が70%台と全体的に難しかった科目が

肝胆膵,腎臓,循環器です.

平均正答率が低い分野は毎年変わりますが,

肝胆膵,循環器,代謝・内分泌,腎臓,代謝・内分泌,感染症,神経分野などで,正答率70%未満の問題が多く出題されており,今後もより踏み込んだ出題が考えられます.

正答率が下がる問題には「細かすぎるマニアックな問題」もありますが,

ほとんどが「臨床的に重要な内容だけど,初出・あるいは近年問われていなかった内容のため正答率が低くなった問題」です.

こういった問題は翌年以降,中編にてお話した類題や,リベンジ問題として問われる可能性が高くなります.

119回でも採点除外はありましたが,「複数選択肢が正答として考えられる」として複数選択が正答になった問題のみであり,受験者レベルで難しすぎるため,という理由で採点除外となったものはありません.正答率が10%未満の問題も採点除外とはなっておらず,難しい問題でも対策をしてなんとか正答にたどり着けるように対策を行いたいものです.

より踏み込んだ対策をどの分野から重点をおいて行うかはこれまでの分野での難易度の高い出題があった分野から対策を行うのもよいかもしれません.

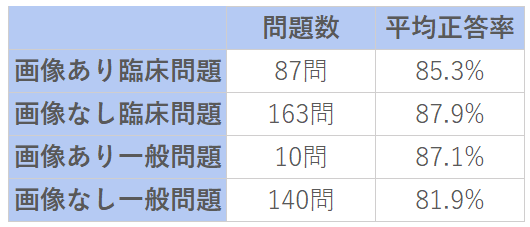

119回国試でも,例年通り多くの画像問題が出題されました.

全400問のうち,97問(24.3%)が画像問題でした.

臨床,一般それぞれの画像問題の平均正答率をみてみましょう.

画像ありの臨床問題は画像なしの臨床問題と比べて2.6%正答率が低く,画像問題のほうがやや難しい問題になっていたようです.一方,画像を含む一般問題は10問と少ないですが,画像なしの一般問題よりも正答率が高くでていました.

画像問題で提示する画像は,

単純X線写真やCT,MRI,超音波検査,内視鏡検査,病理像,病変の肉眼像,

また,医療器具や診察の様子など,多岐にわたります.

画像問題の中には症例文の情報のみでは解答できず,画像が何を示しているのかがわからないと解けない問題も多いため,学生さんの中には苦手意識をもつ人も少なくないようです.

そんな画像問題,どのように対策したらよいのでしょうか.

国試における画像問題を攻略するためには,できるだけ早いうちから勉強をするときに画像も見る習慣をつけ,画像慣れをしておくことが重要です.

まず,過去問で出てきた画像については必ず勉強しましょう.

問題集やネット講座を用いるのもよいですが,一歩進んで大学の先生に読影のポイントなども聞いてみるとなおよいです.

そしてなにより大事なのが,実習中に受け持ち患者さんの検査や治療を積極的にみせてもらい,単純X線やCTなどでは読影にチャレンジしてみることです.

特にCT,MRIなどで胸部・腹部の血管を追いかけ重要臓器を確認すると,解剖の復習にもなります(結構いいトレーニングになりますよ!).

ただし,みることができる症例が限られているのが実習の弱点でもあります.

国試で出題される可能性がある画像を全てカバーすることはできません.

そこで,実習や国試勉強にあわせて,『year note ATLAS』や『病気がみえる』シリーズを活用してください.

また,インターネットで調べることも非常に有効な学習法になると思います.

国試では,

「症例文から診断名がわかるか(=診断型)」だけではなく,

「個々の症例の全体像を理解できるか(=病態型)」,

「個々の症例に対して適切な対応を選択できるか(=対応型)」ということも問われています.

その中でも対応型は最も出題数が多く,医師として患者さんを受け持ち,主体的に検査や治療を計画・実行していくための臨床的な思考力・判断力が求められているといえるでしょう.

特に近年は,臨床実習に重きをおく流れがあり,実習での経験の有無によって解答可能か否かが分かれる問題に加えて,「研修医レベルの知識を問う問題」も年々増加しています.

また,患者によって対応が変わりうる問題も出題されます.

ぼーっと実習を受けるのではなく,しっかりと何かを学びとる意識を持って挑むようにしましょう.

こちらの国試分析での「■ 出題項目ごとの分析」に出題形式について詳しく記載しています.適宜ご参照ください.

最後に,国試の分析や対策において重要な医師国家試験の出題基準について触れておこうと思います.

この出題基準(別称ガイドライン)とは,厚生労働省が概ね4年ごとに発表する,医師国家試験を制作する上で遵守するルールのまとめであり,今までの国試はこのガイドラインに従って制作されてきました.

ここでは必修・総論・各論について,どのような問題がどの程度の割合で出題されるのかがリストアップされています.

118回からは,新たなガイドラインである「令和6年度医師国家試験出題基準」が適用されました.

それぞれの疾患について,病名想起ができればいいのか,あるいは初期対応まで求められるか,など,

どの程度知っておくべきかまで,新たに明記されるようになりました.

国試の出題範囲が明確に載せられているものであり,118回からガイドラインが変更となりました.

ぜひ国試対策の勉強をする前に一度目を通しておくと良いでしょう.

以上,データをもとに119回国試を分析してきましたが,お役に立てたでしょうか.

前編の最初にお話ししたとおり,国試合格に必要なことは「他の受験生が解ける問題が確実に解ける」ことです.

今まで合格してきた先輩や,周りの受験生の勉強法を意識し,

同じような知識レベルと思考回路をもって本番に臨むようにしましょう.

120回国試に向けて,みなさん頑張ってください!