イヤーノート2027 内科・外科編

前編に引き続き,今回も119回医師国家試験を分析していきます.

正答率などのデータは,

メディックメディアで行った医師国試採点サービス「講師速報」で得られた情報を用いています.

119回「講師速報」に参加してくださった方のうち,全問解答入力した方の成績を用いて不合格のタイプを分析してみました.

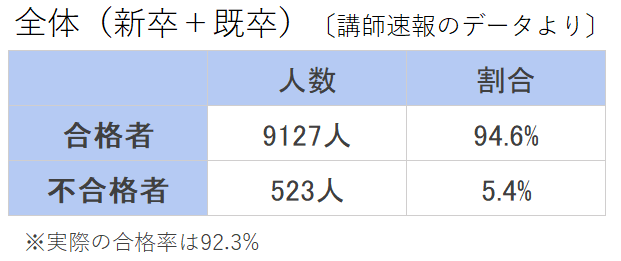

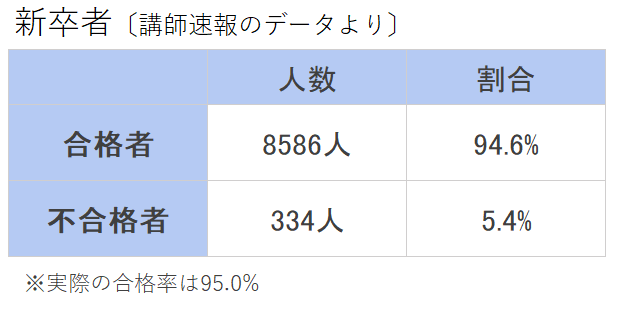

まずはその合格率をみてみましょう.

講師速報の集計上の合格率は94.6%と,実際の合格率よりも高くなっています.

これは「絶対に落ちた!」と確信している場合は,「講師速報」に参加しない人が多いからと考えられます.

さて,「講師速報」上,不合格者は523人(新卒は334人)です.

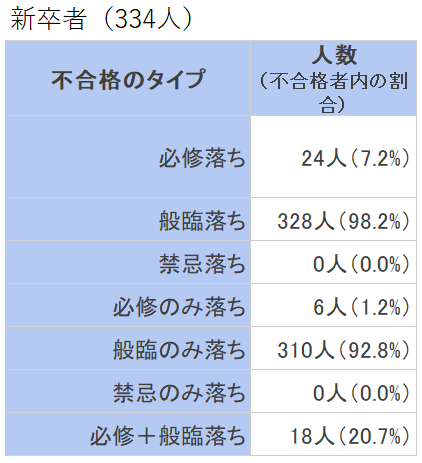

その内訳は新卒者では以下のとおりです.

上から3つは,複数タイプによる不合格者も含む人数および割合です.

「必修のみ落ち」以降の項目は,不合格のタイプをさらに細かく分類したものになります.

119回は不合格者のほとんどが一般・臨床問題が合格基準に届かなかったため,不合格となってしまったようです.

118回でも般臨落ちが95%,117回でも96%であり,この傾向は続いています.

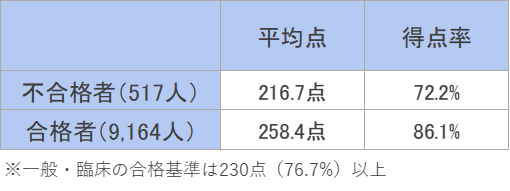

ではここで,一般・臨床問題について,合格者と不合格者の間でどれくらいの点差があったのかみてみましょう.

合格者の平均点は合格基準よりも10%以上高くなっています.

対して不合格者は合格基準に4%程度足りていませんでした.

なかにはギリギリのところで不合格だった方もいたと思います.

合格基準スレスレを攻めるのではなく,

ある程度余裕をもって合格できるよう勉強していきたいものですね.

さきほど禁忌落ちの割合を提示しましたが,「禁忌肢で不合格になるなんて…」と都市伝説のように思っている方も多いのではないでしょうか.

実際,113〜118回国試で禁忌単独落ちはほぼいないと考えられています.

117回で禁忌肢の選択数が2問以下と合格基準が厳しくなりましたが,

118回以降では例年通り3問以下に合格基準が戻りました.

過去に禁忌肢とみなされた問題にはどんなものがあったか,

116回の禁忌肢問題をまとめた記事に詳細がこちらにあります.

117回の禁忌肢問題のまとめの記事はコチラ

118回の禁忌肢問題のまとめの記事はコチラ

(119回は制作中です.)

119回については,現在調査中ですが,現時点で次のことがわかりました.

直近国試だけをみていると油断しそうになりますが,117回に禁忌肢の選択数が厳しくなった事例もあり,禁忌肢の合格基準が変更されることもかんがえられます.今後も禁忌肢落ちを侮ることなく勉強すべきかもしれません.

119回では,不合格者のうち,7.2%の人が必修問題の合格点に届きませんでした.

いくら必修といえども,問題は簡単なものだけではなく,受験生が頭を悩ませるものも出てきます.

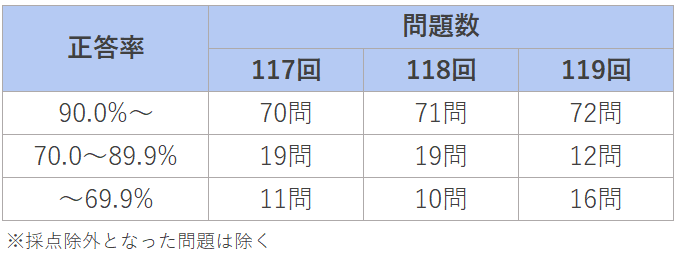

それでは必修問題では難問はどれくらいあったのでしょうか.

必修の基準として,

正答率90%以上は受験生なら誰でも反射的に答えられるレベル,

70〜90%未満は受験生であればだいたいが知っているレベル,

70%未満は「これ必修なの?」とざわつくレベルといわれています.

119回の必修問題は例年通りの難易度でした.

正答率の低い問題が多めに出題されると必修落ちが多く出てしまうことも考えられますので,

きちんと対策する必要があります.

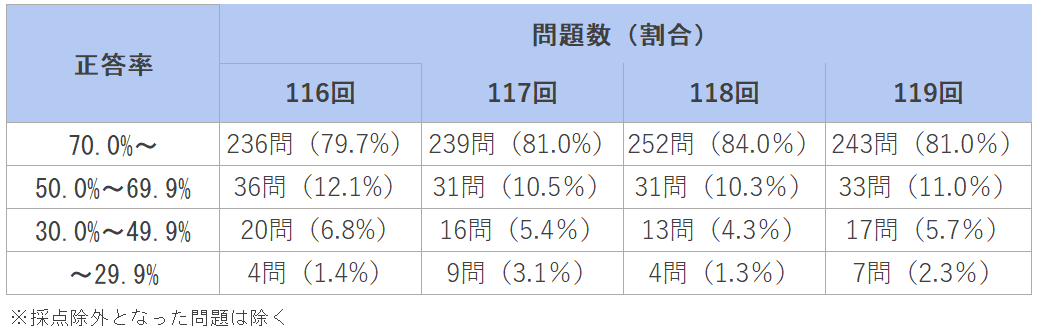

では次に,119回の一般・臨床問題の難易度です.一般・臨床ブロック(A,C,D,Fブロック問題)が不合格の原因となった問題ブロックです.

近年,一般・臨床問題の合格基準は75%前後となっています.今年は昨年の合格基準(76.7%)より難化しましたが,73.7%と高い正答率を要求されました.

とすると,例年,80%前後を占める正答率70%以上の問題は絶対に落としたくないものです.

また,受験生の半分以上が間違える問題(正答率50%未満の問題)は6%程度です.

受験当日であれば,この約6%の問題が解けなかったとしても

「難しい問題だったから仕方ない」と頭を切り替えて,次の問題に進むのがよさそうです.

また,95%の問題は正答率が50%以上の問題です.ほとんどの問題が受験生の半数以上が回答できる問題であり,他の受験生が回答できる問題を落としてしまうと合格が難しくなってしまうことが伺えます.

受験生の間で解答が分かれた問題を割れ問と呼んでいます.

国試当日の会場では,この割れ問をめぐって色んな所で議論が起こり,「あの問題間違えたかも…」と不安にさせられることが多々あります.

試験当日はあまり気負いすぎることなく,

「たくさんの人が迷っている問題だし,気にせず次にいこう」と前向きに対応できるといいですね.

難問も割れ問も受験当日であればそこまで気にすることはありません.

ただ,これから受験生となるみなさんが過去問を演習する際,「難問だし解けなくていいやー」「採点除外なら勉強しなくていいじゃん」と考えてよいのでしょうか.

ここでポイントとなるのがリベンジ問題です.

臨床的に重要だから出題された問題でも,国試で過去に未出の知識であれば正答率は低くなる傾向にあります.また,問題が練りきれておらず悪問になってしまい削除問題になる場合があります(出題者の意図に反して正解が複数個あるようになったなど).

そういった問題を,少し表現を変えたり,問うポイントをずらしたり,問題として適切でなかった弱点を改善したりして再出題されたものをリベンジ問題と呼んでいます.

過去問で正答率が低い問題だからといって,問題として不適切なわけではないですし,

次年度以降の国試でこうして出題されることもあります.

リベンジ問題に備えてしっかり周辺知識まで対策するようにしましょう!

119回国試分析,中編はここで終わりです.

後編では分野別の出題傾向などを分析します.