イヤーノート2026 内科・外科編

1回で400問出題される医師国家試験.

そのうちどのくらいの問題に「画像」がついているか,皆さんご存知ですか?

単純X線やCT,MRIといった放射線科領域はもちろん,超音波,病理,心電図,公衆衛生領域のグラフ・表など,提示される画像の種類は様々です.

こういった画像がついた問題を,そのまま「画像問題」と呼んでいるのですが,

なんと直近の119回国試全400問のうち97問,つまり約24%が画像問題でした.

特に臨床問題は全250問中87問(3割以上)を画像問題が占めており,中には画像が読めないと解くことができない問題も….

つまり,医師国試を攻略する上で,画像をしっかりおさえておくことが重要なのです.

早速119回国試の問題を1問見てみましょう.

【119A21】

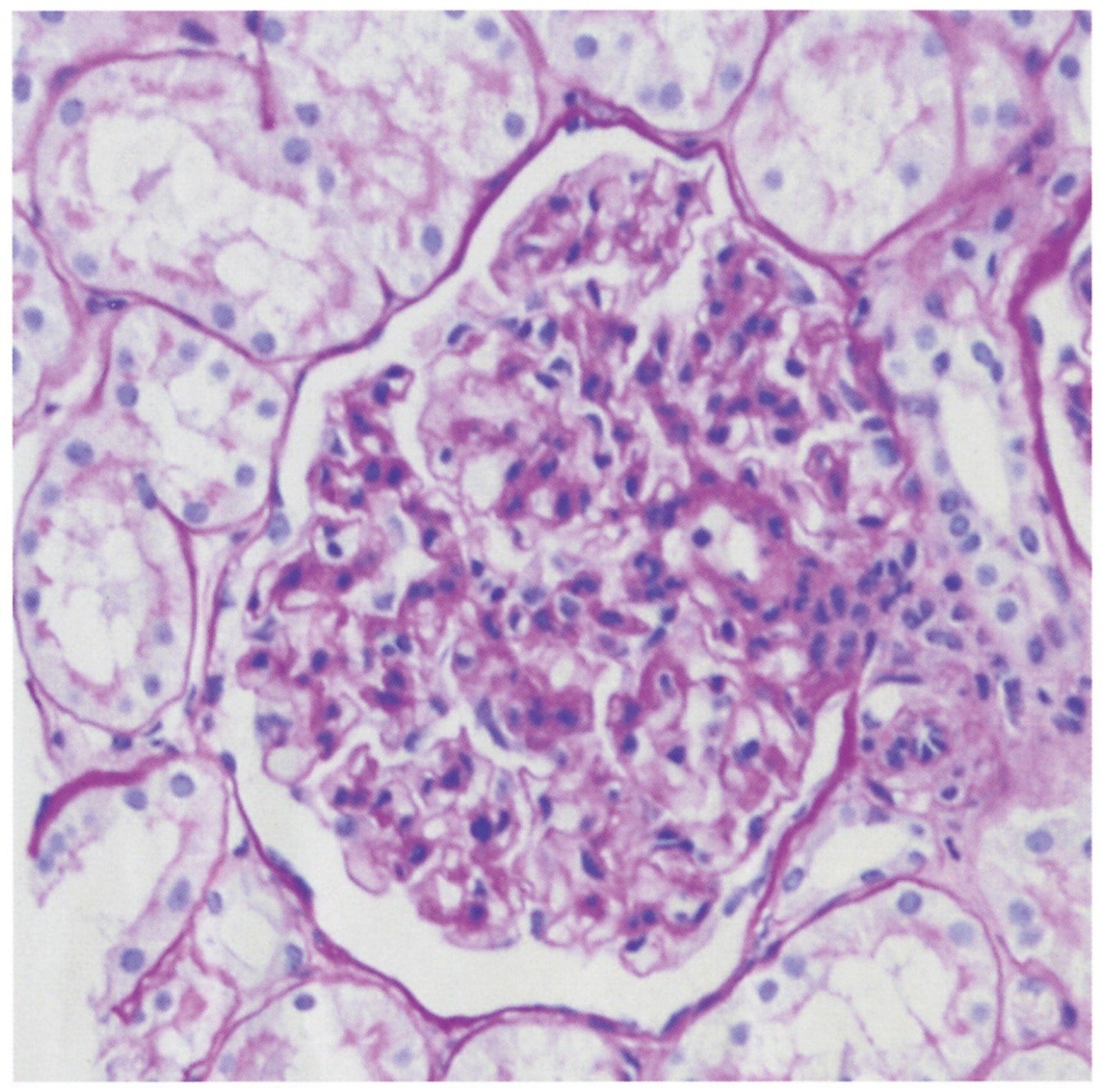

38歳の女性.尿検査の異常を指摘され来院した.3年前に2型糖尿病と診断され,自宅近くの医療機関にて内服治療中である.糖尿病網膜症はない.2年前に尿潜血陽性を指摘された.3ヵ月前から尿蛋白も認め,精査のため紹介受診した.身長152cm,体重76kg.血圧124/70mmHg.口蓋扁桃に腫大を認める.心音と呼吸音とに異常を認めない.下腿に圧痕性浮腫を認めない.尿所見:蛋白2+,潜血2+,尿蛋白/Cr比1.8g/gCr,尿沈渣に赤血球20〜29/HPF.血液所見:赤血球383万,Hb 11.6g/dL,Ht 36%,白血球7,300,血小板25万.血液生化学所見:総蛋白7.0g/dL,アルブミン4.0g/dL,AST 24U/L,ALT 30U/L,LD 155U/L(基準124〜222),γ-GT 20U/L(基準9〜32),尿素窒素16mg/dL,クレアチニン0.6mg/dL,尿酸5.7mg/dL,血糖98mg/dL,HbA1c 6.1%(基準4.9〜6.0),総コレステロール170mg/dL,トリグリセリド97mg/dL,Na 142mEq/L,K 4.0mEq/L,Cl 107mEq/L.免疫血清学所見:CRP 0.1mg/dL,抗核抗体陰性,血清補体値(CH50)35U/mL(基準30〜40).腎生検のPAS染色標本を次に示す.

最も考えられる疾患はどれか.

a IgA腎症

b 糖尿病腎症

c 急性間質性腎炎

d 巣状分節性糸球体腎炎

e 膜性増殖性糸球体腎炎

皆さん,この問題の答えはわかりますか?

病理画像に苦手意識を持っている方も多いのではないでしょうか.

正解は「a IgA腎症」.

正答率は71.6%で, 30%ほどの受験生がこのあたりの鑑別を国試当日の時点でもモノに出来ていないようでした.「口蓋扁桃の腫大」というキーワードからIgA腎症を疑えるかどうかで難易度が変わる問題ですが,糸球体病変の画像の鑑別もポイントになっています.

(選択率:a 71.6%,b 6.5%,c 0.7%,d 16.1%,e 5.1%)

この問題の画像では,メサンギウム細胞の増殖やメサンギウム基質の増加がみられます.

誤答率が高かった選択肢「d 巣状分節性糸球体腎炎」を選んだ方は,メサンギウム基質が増加している部分を,分節性硬化によって一部の糸球体が部分的に濃染されているように読み取ってしまったのではないでしょうか.

こういった画像を実際に見て,所見を言葉として学ぶだけでなく,言葉と画像を結び付けて覚えることが重要です.

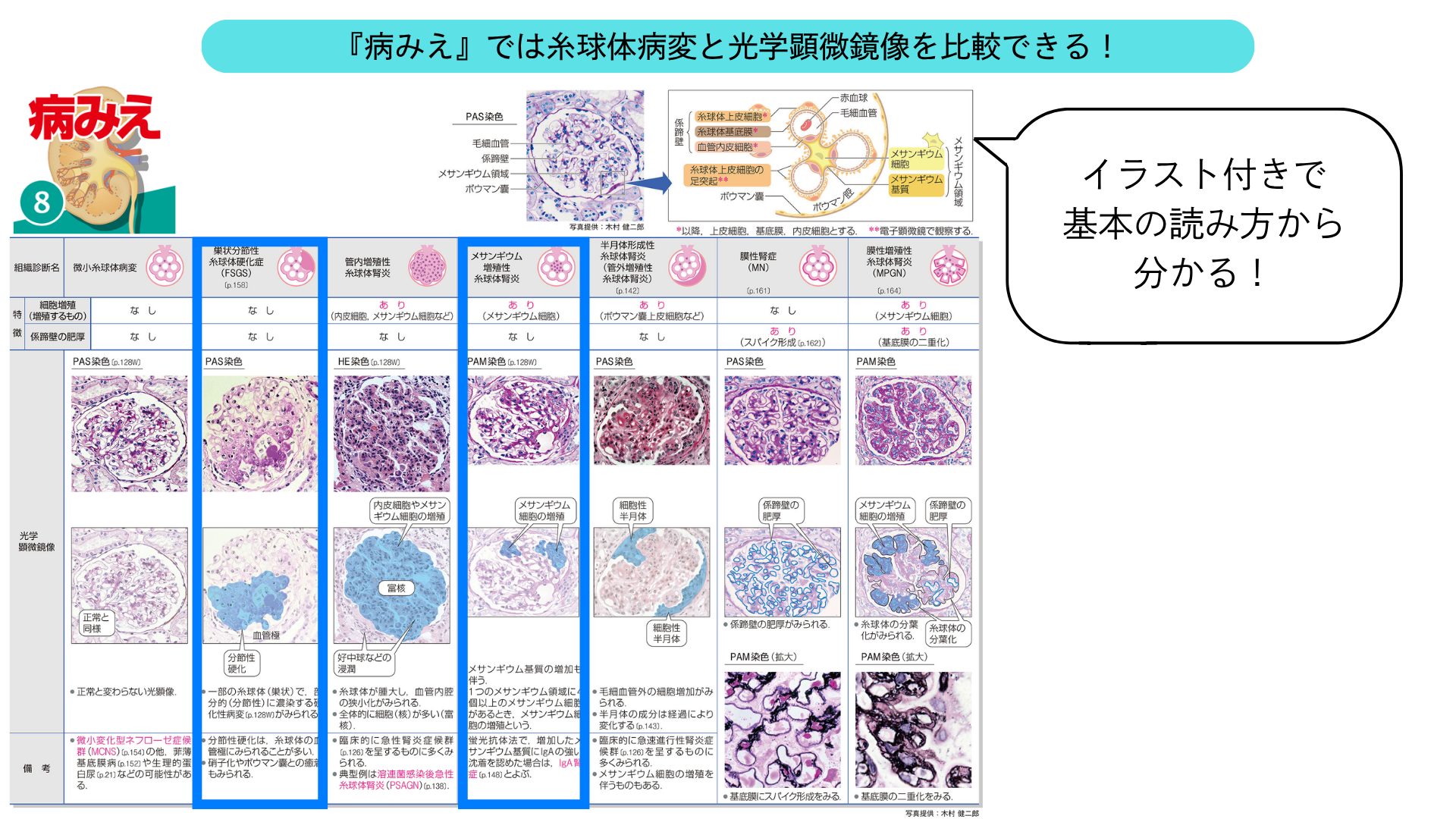

『病気がみえる』(以下『病みえ』)ではそれぞれの疾患で,何がポイントとなるのか画像付きで説明されています!

しっかり『病みえ』も並行して使う学習方法を身につけるようにしてくださいね!

『病気がみえる vol.8 腎・泌尿器』p128より

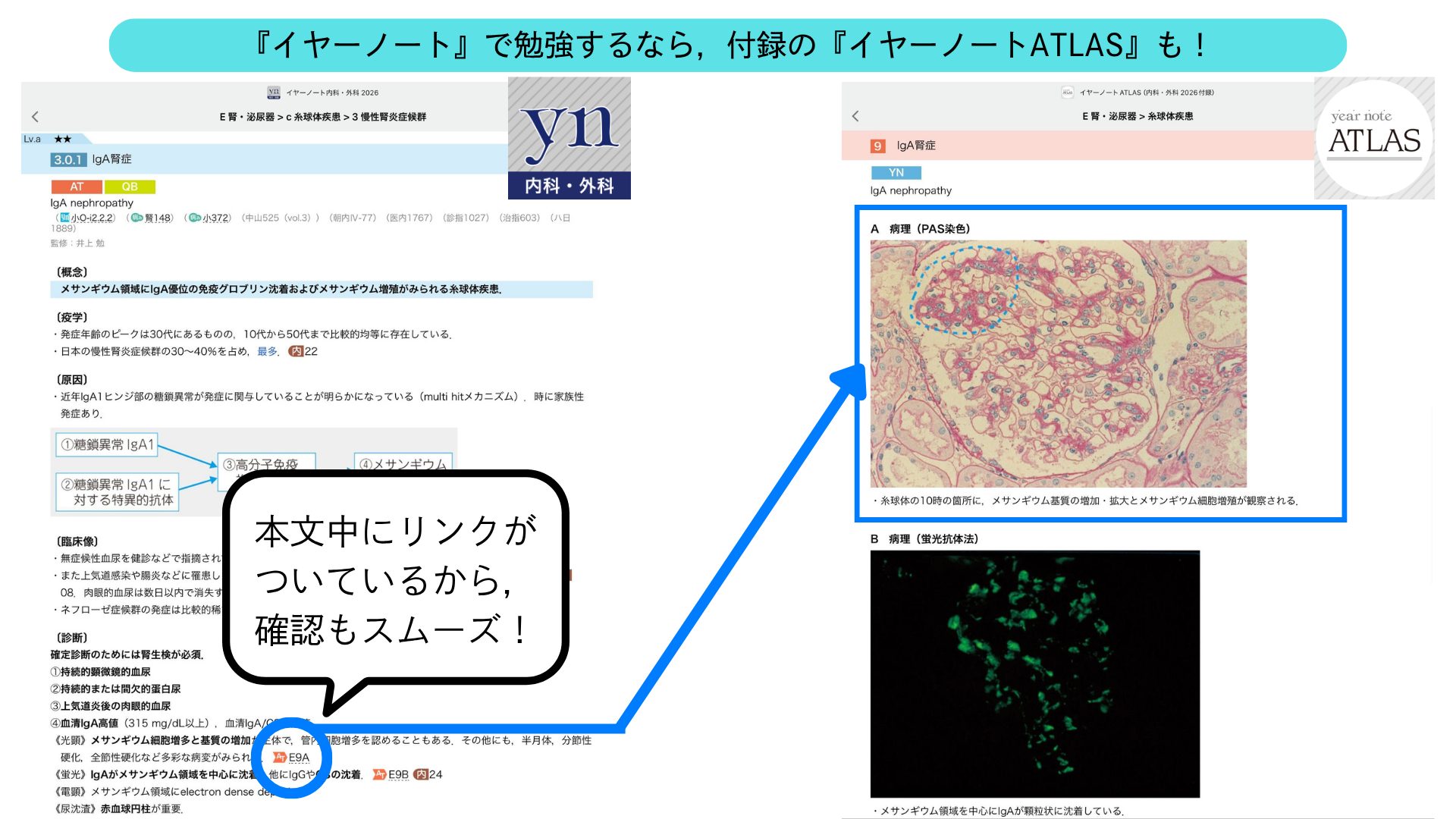

「イヤーノート内科・外科2026」E-93,「イヤーノートATLAS」E9より

また,最近は診断そのものを問う画像問題はやや減少しており,その分「画像所見を元に診断をつけ,その後の治療や対応などを問う」問題が多くなっています.

118回国試の問題を1問見てみましょう.

【118D29】

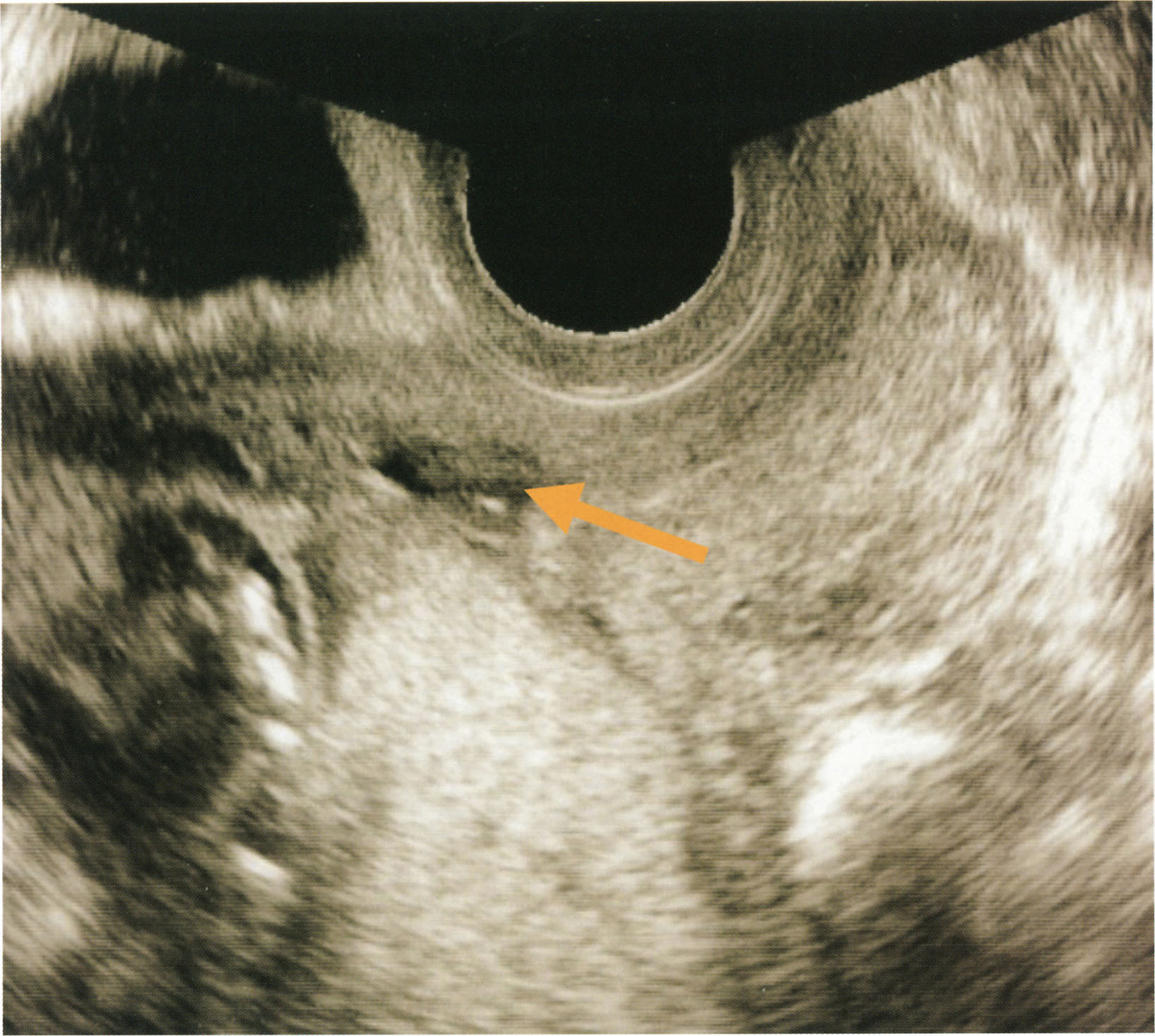

32歳の経産婦(2妊1産).妊娠35週1日,性器出血を主訴に救急車で搬入された.妊娠33週まで別の医療機関で妊婦健康診査を受けていた.里帰り分娩の目的で当院を受診予定であったが,性器出血を自覚したため救急車を要請した.意識は清明.体温37.2℃.心拍数92/分,整.血圧108/72mmHg.呼吸数20/分.SpO2 98%(room air).腟鏡診で外子宮口から出血が持続し,総量が約200mLであった.胎児心拍数陣痛図にて胎児の状態は良好であり,10分間に1回の子宮収縮を認める.来院時の経腟超音波像(矢印は内子宮口)を次に示す.

適切な対応はどれか.

a 輸血

b 体位変換

c 緊急帝王切開

d 双手子宮圧迫

e 硫酸マグネシウム投与

正答率77.6%の問題ですが,皆さん答えがわかりますか?

正解は「c 緊急帝王切開」.

部分前置胎盤,あるいは辺縁前置胎盤と診断して,入院管理下で妊娠を継続するか,緊急帝王切開かを検討させる問題でした.

国試本番での各選択肢を選んだ受験生の割合は,

a 3.4%,b 5.1%,c 77.6%,d 0.8%,e 13.1%.

1割以上の受験生は,「e 硫酸マグネシウム投与」を選択したようです.

超音波画像から前置胎盤であることが読み解けなかった受験生は,切迫早産などの他の疾患や病態を疑って誤答した,といったところでしょうか.

「外子宮口から出血が持続し,総量が約200mLであった」といった,前置胎盤でよく聞く病歴が提示されているにもかかわらず,ここで得点しそびれるのはもったいないですよね.

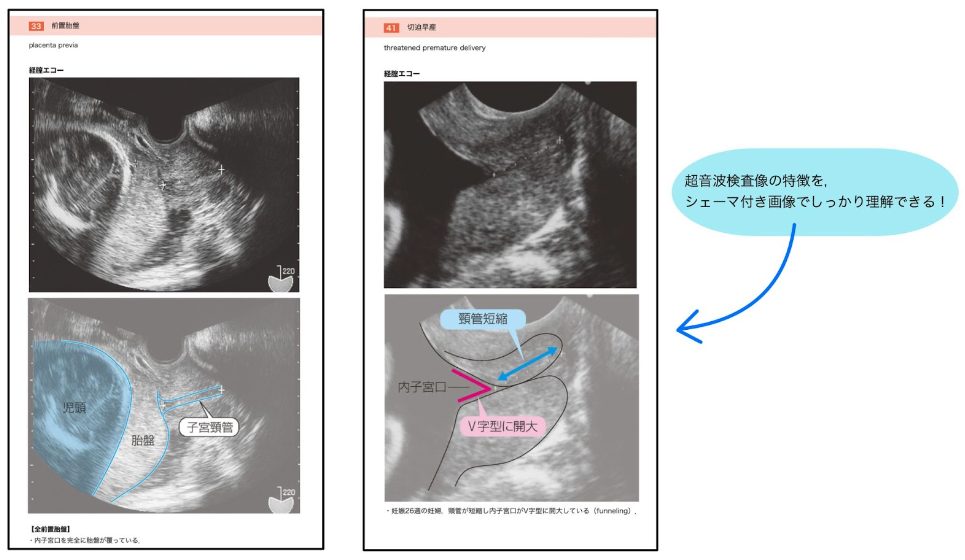

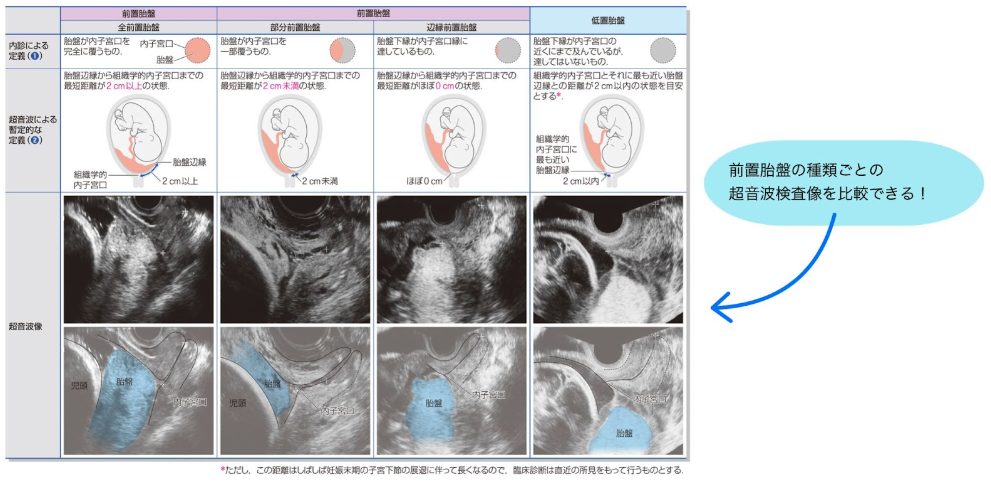

「イヤーノートATLAS」には,前置胎盤や切迫早産の超音波検査像がシェーマ付きで分かりやすく解説されています!

また,『病みえ』に掲載されている通り,全前置胎盤,部分前置胎盤,辺縁前置胎盤は「前置胎盤」と一括して取り扱うことが多く,どの画像を見ても前置胎盤と判断できることも重要です.

「イヤーノートATLAS」産34,産38より

『病気がみえる vol.10 産科』p.129より

さらに本問では,画像所見から疾患を特定した後,その後の対応について考え,正解にたどりつく必要があります.

今回は,疾患の画像所見を理解しておくことに加え,「基本的に前置胎盤では帝王切開を選択する」という知識がないと,正解に至ることができませんでした.

近年の国試では,画像所見と疾患についての知識の両方がないと解けない問題が多くなっています.

画像だけ!知識だけ!ではなく,両者を紐づけて覚えておくことが大切ですね.

これは実物を見ていただく方が早いです…!

117回の問題を1問ご覧ください.

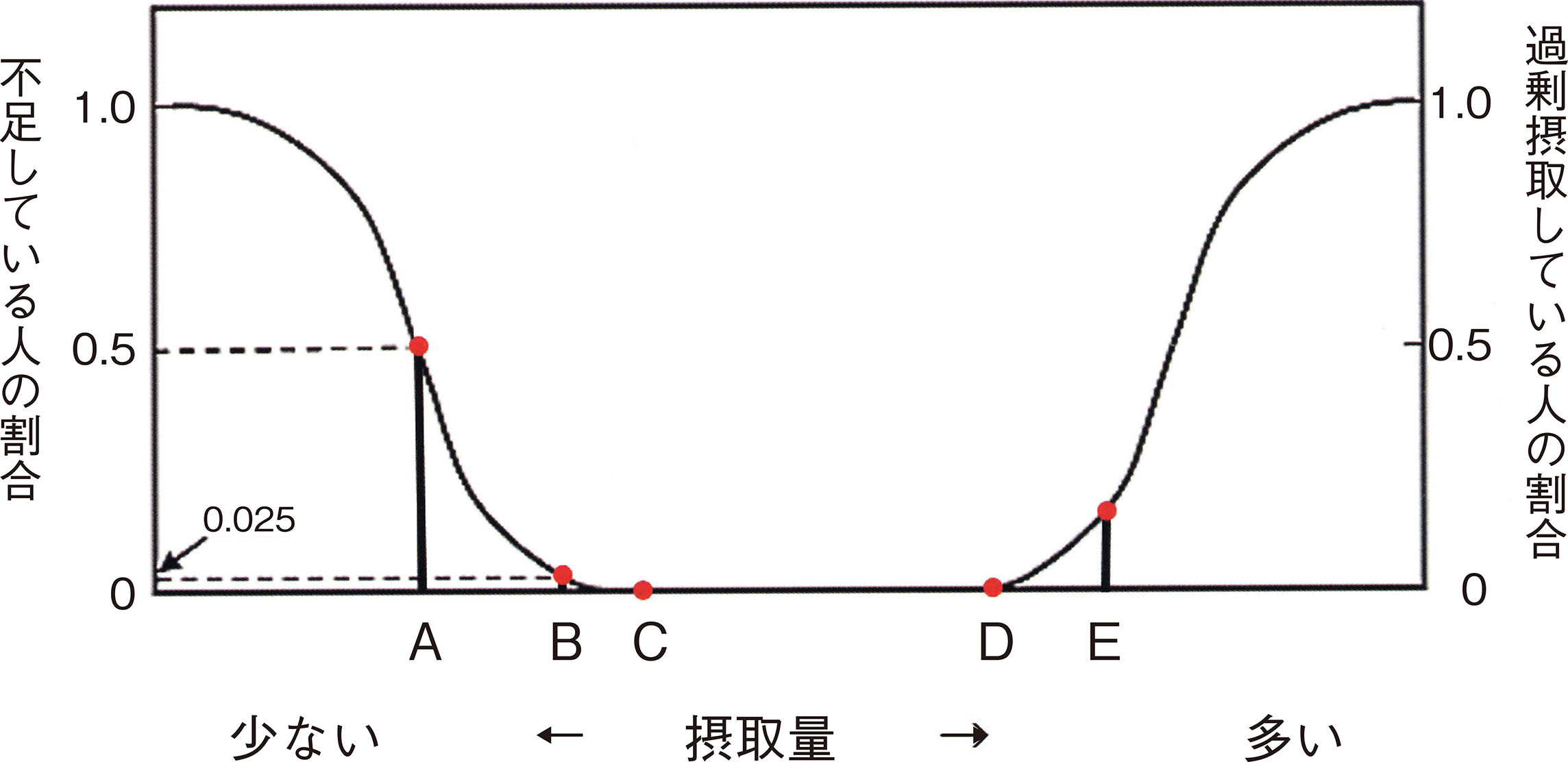

【117E19】

食事摂取基準の指標の概念図を次に示す.

ほとんどの人が1日の必要量を満たすと推定される1日の摂取量(推奨量)はどれか.

a A

b B

c C

d D

e E

問題番号からわかる通りE問題,つまり必修問題として出題されたものですが,

こちらの正答率は47.8%と,必修問題の中ではかなり難度が高いものに分類されます.

持っている知識から解答しようした受験生は

「え?食事摂取基準って言葉は過去問でみるけど,このグラフ何?知らない…」

と,かなり動揺してしまったのではないでしょうか.

正解はbで,設問文中の「ほとんどの人が1日の必要量を満たす」という表現を,

「1日の必要量を満たさない人が限られる=不足している人の割合が0ではないが,かなり低い」と置き換えられれば,それだけで解答可能な問題でした.

「知識ではなく,思考一本で解かざるを得ない問題が出うる」ということは十分に理解し,試験本番で動揺せずに頭を切り替えて問題に臨むことが重要です.

また,そういった問題にしっかりと対応できるように,過去問演習の際も「これは思考力を養う訓練に使う問題」としっかり割り切って解くようにしましょう.

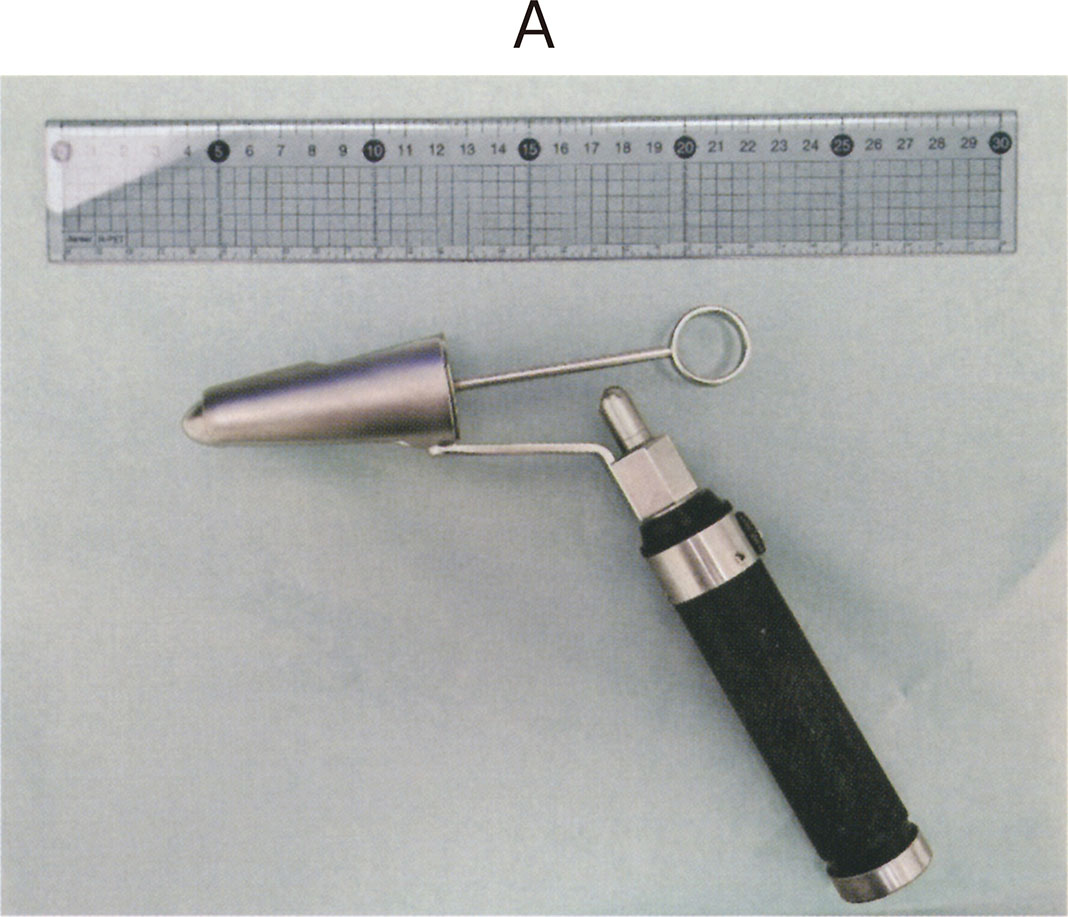

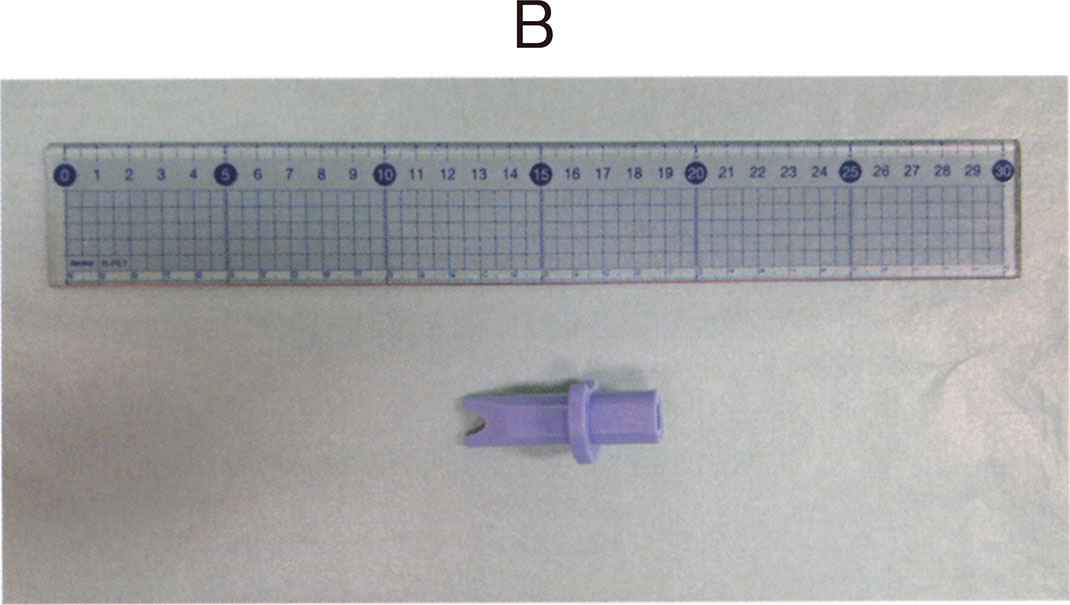

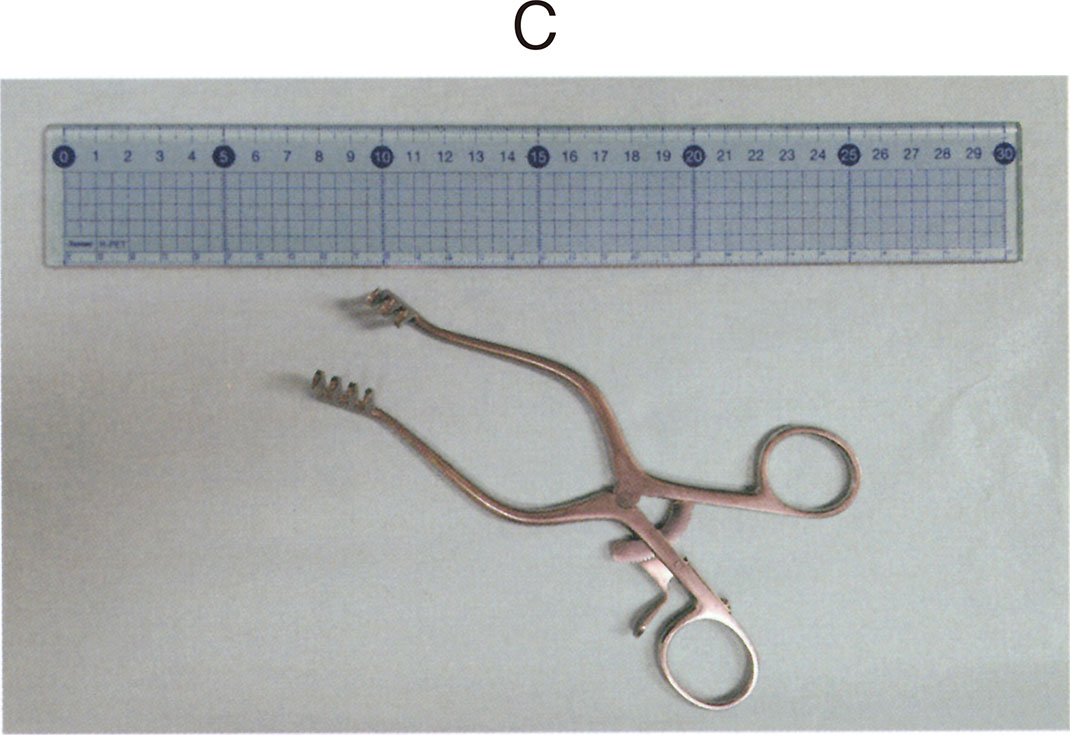

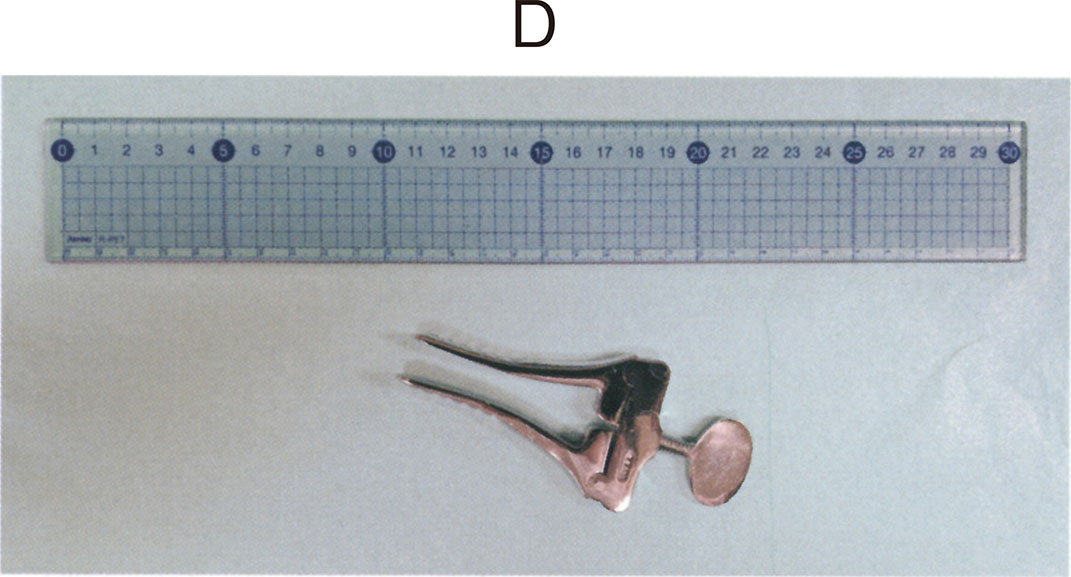

最後に,臨床で用いる医療器具についての問題を紹介します.

【118E21】

写真(A〜E)を次に示す.

肛門直腸の診察に用いる器具はどれか.

a A

b B

c C

d D

e E

実習で見たことがある人は正解できましたね.

また,国試勉強をしている方は,過去問で見たことがある!と思われたかもしれません.

この問題の正解は「a 肛門鏡」を選ぶ問題でした.

正答率は75.8%ということで, 必修問題の中では難易度が高い問題だったようです.

(選択率:a 75.8%,b 1.6%,c 3.5%,d 17.8%,e 1.3%)

肛門鏡については,前回の第117回医師国家試験で,画像問題E6の選択肢に登場していました.

過去問を解く時,誤答選択肢の画像についてもきちんと調べていた人は,正解できたのではないでしょうか.

最近の医師国家試験に登場した器具については,各診療科の実習での見学中に,器具の形状や使用方法を確認することが重要です.

また,その機会がなかったとしても,学習するときに見慣れない器具についてはきちんと調べることが大切ですね.

いかがだったでしょうか.

今回紹介した画像問題は,多くが正答率8割前後のものであり,

受験生にとって合否の分かれ目になりうる問題といえるのではないでしょうか.

これらの問題をしっかり得点することで,合格が盤石なものになると思います.

国試勉強の際は,今回紹介したポイントをふまえて,「イヤーノートATLAS」や『病みえ』も活用しながら,画像問題にしっかり太刀打ちできるように対策を行いましょう!